【就活を4月から】まだ間に合う!4月にやるべきことと過ごし方

2026年2月3日

この記事でわかること

- 4月の就活は、すでに早期内定を獲得した人が6割いる状態

- 4月から就活を始める人は、とにかく行動量を増やして挽回しよう

- 4月からの挽回を図る際は、就活のプロに頼ると効率的

- 4月からの就活で焦っている人も、周りと比べすぎないことが大切

「時期ごとの就活の進め方が分からない」という人におすすめのツール

- 就活まるわかりガイド(無料会員登録)

✅就活の全体像と、時期ごとにやるべきことが整理されていて安心

- 就活まるわかりガイド(無料会員登録)

「時期別に効率よく就活を進めたい」なら、就活のエキスパートに相談するのがおすすめ

- ジールの就活相談サポート

✅就活のエキスパートが個別で悩み相談・自己分析~内定までサポート

- ジールの就活相談サポート

\ 時期ごとにやるべきことがひと目でわかる! /

就活生 Aさん

就活生 Aさん

4月から就活を始めてもまだ間に合いますか?就活は3月からだと思ってたのに、周りがもう内定もらってるみたいで心配になってきました。

大丈夫。確かに出遅れてはいますけど、4月から始めても巻き返す方法はありますよ!

キャリアアドバイザー 岡田

キャリアアドバイザー 岡田

就活生 Aさん

就活生 Aさん

よかった!正直、すごく不安だったんです。もう新卒での就職は無理かもって。…でも、4月からどんな風に就活すれば巻き返せるんでしょう?

任せてください。まだまだ新卒での就職をあきらめる時期じゃありませんよ。今回は、就活生が4月にやるべきことや4月からのスタートでも追いつく秘訣について解説します。これを参考に効率よく動いて、ここまでの遅れを挽回しましょう!

キャリアアドバイザー 岡田

キャリアアドバイザー 岡田

目次

今の時期に何をすればいいかわからない時は?

「就活まるわかりガイド」を活用すれば、就活全体の流れと時期ごとの準備内容が一目で分かります。効率よく準備を進められるので安心です。

就活を成功させるには、「時期に合わせた行動をすること」が必要です。

就活を効率的に進めるには、「内定したESを知っておくこと」が必要です。

間違った行動をしないために、今のうちに受け取っておくと安心です。

「就活の進め方に迷っている」という人は「就活まるわかりガイド」をダウンロードして、時期別攻略で一歩リードしてくださいね。

\ 時期ごとの就活攻略法がまるわかり! /

▶︎就活まるわかりガイドを受け取る就活における「4月」とはどんな時期?

4月から就活を始めても新卒での就職にはまだ間に合いますが、就活の早期化によって、例年より出遅れ感が強いのも確かですよね。それが「もう手遅れかも」「どこでもいいからとにかく内定とろう」といった、あきらめや焦りの原因になります。

冷静さを取り戻すためにもまず初めに、4月というのが就活スケジュールにおいて、どんな時期に当たるのかから把握していきましょう。

皆さんがこれから動き出そうとしている4月は、以下のような就活状況にあります。

近年の新卒採用は早期化が著しく、政府が要請する就活スケジュールと実際の就活状況には大きな隔たりがあります。何となく理解できている人も、置かれている状況をきちんと把握するために、しっかり確認しておいてください。

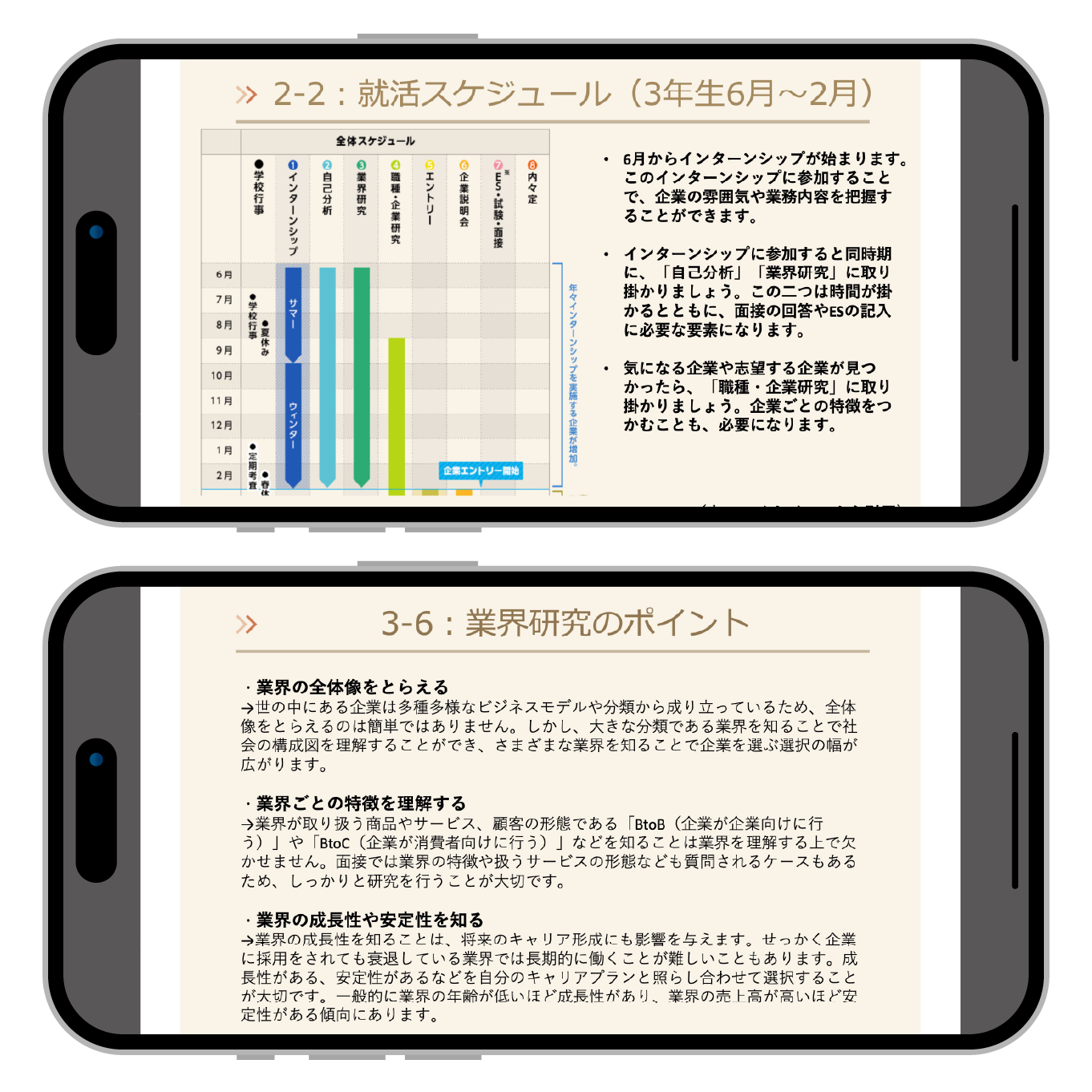

就活ルールでは説明会参加やES提出をする時期

政府の就活ルールに則って就活を行う場合、4月は企業説明会への参加やエントリーシート(ES)の提出をする時期です。政府は新卒採用を行う経済団体等に対して、以下のような要請を出しています。

下記の就職・採用活動日程ルールを原則とする。

- 広報活動開始 :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降

- 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降

- 正式な内定日 :卒業・修了年度の10月1日以降

その上で、専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとする。

引用元:内閣官房『2026年(令和8)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請』

このルールに則れば、4月は学生が企業の広報活動に参加し、業界研究や企業研究を深める時期となるわけです。具体的には、合同企業説明会や各社が開催する説明会への参加、エントリーシート(ES)の作成・提出、Webテストの受検などが主な活動となります。

そのため、多くの企業がこの時期に説明会のピークを迎え、学生からのエントリーを積極的に受け付けています。エントリーは3月から可能ですが、きちんと情報を集めてから志望する業界・企業を選べるよう、選考までの期間が長くとられているのです。

そのため、今すぐエントリーできるような事前準備が整っているなら、4月から就活を始めても十分間に合います。

エントリー前の準備とは、自己分析を済ませて就活軸を定め、業界・企業研究から志望する企業の候補をピックアップして、インターンやOB/OG訪問をするなどです。そうすれば4月は、ここまでに行ってきた自己分析や業界・企業研究などと説明会で得た情報をもとに、ESを書いて企業に提出できます。

とはいえ、それらの準備ができていない人もまだ手遅れではありません。『4月までにすべき就活対策が終わっていない場合』については後ほど説明するので、そちらを参照してください。

実際は6割前後の就活生が早期内定を獲得済み

就活ルール上は説明会やES提出の時期なのですが、実際は4月の時点で6割前後の就活生が早期内定を獲得している状態にあります。

実際、就職みらい研究所が実施した「就職プロセス調査」によると、2025年卒業予定の大学生の2024年4月1日時点での内々定率は、58.1に達していたそうです(就職プロセス調査(2025年卒)「2024年4月1日時点 内定状況」)。

つまり政府の就活ルールは形骸化が進んでおり、実際にはそのスケジュールより早く採用活動を行っている企業が多数あります。

これは、多くの企業が大学3年生(修士1年生)の夏から冬にかけて実施するインターンシップやオープン・カンパニーを実質的な選考の場として活用し、優秀な学生に対して早期にアプローチしていることが背景にあります。

とくに、インターンシップ参加者向けの早期選考ルートが一般化しており、ルール上の選考解禁日である6月を待たずに、多くの学生が内々定を獲得しているのが現状です。

また、主要な経済団体に所属していない企業が慣例的に前倒しで募集を行っていたり、通年採用を掲げ学年に関係なく募集していたりといった例もあります。そのため4月の時点で、すでにESの提出が締め切られている企業や、説明会を終えている企業もあるので、個別の採用スケジュールに注意してください。

すでに内定出しが終わっている企業もある

残念ながら、企業によっては4月の時点で内々定出しの大部分を終え、採用活動を締めくくるケースも珍しくありません。とくに、以下のような業界・企業でその傾向が顕著です。

- 外資系企業(コンサルティング、金融、メーカーなど)

- IT業界(メガベンチャー、大手IT企業など)

- 一部の大手日系企業

これらの企業は、グローバルな競争環境の中で優秀な人材を早期に確保するため、大学3年生の夏頃から選考を開始し、年内には内々定を出すスケジュールで動いています。そのため、4月にはすでに入社予定者が確定し、採用活動を終了している場合があるのです。

このように4月の就活は、ルール上は「準備・応募期間」とされながらも、実態としては選考が本格化し、結果が出始める「選考の中盤戦」と言えるでしょう。まだ内々定を得ていない学生にとっては焦りを感じる時期かもしれませんが、多くの企業は6月以降も採用活動を継続するため、自身のペースを保ちながら着実に準備を進めることが重要です。

なお、周りに内定者が出始めて焦りを感じている就活生には、無料の就活支援サービス「出遅れ就活サポート」の利用をオススメします。「今からじゃもう遅いかも」「ESが通らず持ち駒が減ってきた」という不安を就活のプロが解決してくれるサービスです。

このサービスでは、今から応募できる優良企業の紹介から選考対策まで、プロの就活エージェントがマンツーマンで伴走します。手遅れになる前にプロの力を借りて、効率的な巻き返しの一手を打ちましょう。

「就活まるわかりガイド」で時期別攻略ができる!

準備済みの就活生が4月にすべきこととポイント

就活における4月の位置づけについては理解できましたか?くり返しになりますが4月の時点では最低限「自己分析」「就活軸を定める」「企業のピックアップ」「業界・企業研究」「インターン」「OB訪問」「(プレ)エントリー」は済んでいなければなりませんし、「筆記試験」や「GD・GW」への対策も終えているという前提です。

もしここまでに説明した”4月までに済ませていなければならないこと”が1つでも残っているようなら、3月の間に必ず終えておく必要があります。それを踏まえたうえで、4月になったら具体的にすべきことは、以下の3つです。

なお、前述の対策が4月までに間に合わない場合は、次の『4月までにすべき就活対策が終わっていない場合』を参照してください。

説明会参加

3月に引き続き、4月も積極的に説明会に参加し、業界や企業についての理解を深めましょう。就活エージェントやキャリアセンターなどを利用し、説明会を開催している企業を紹介してもらうとよいです。

また、対面式の説明会以外にもオンラインであれば多く企業が説明会を開催していますから、積極的に参加してください。オンライン説明会は家で気軽に参加できますから、時間が許す限り積極的に参加し、情報を得ることが大切です。

説明会を通して気になる企業を見つけた場合には、エントリーする準備も必要です。大まかなスケジュールは例年と変わらないとしても、企業によっては大幅に早期化されている場合もありますし、学生もそれを理解したうえで行動しています。出遅れてしまわないよう、常に3社以上の持ち駒を用意しながら選考を受けていくのがコツです。

なお、まだ持ち駒を用意できていない、持ち駒が減ってきてしまったという就活生には、合同企業説明会で効率的に持ち駒を増やすことをオススメします。

当サイトを運営するジールコミュニケーションズでもさまざまなタイプの「合同企業説明会」を開催しているので、ぜひ参加してみてください。

志望動機・自己PRの見直しとES提出

4月になったら、志望動機や自己PRの作成と見直しを行い、ESを提出します。まずは自己分析の内容と、説明会に参加した感想や思ったことなどを踏まえて志望動機・自己PRを作成しましょう。

志望動機には、4月の説明会で同業他社と比較した内容や、他社にはないその企業独自の要素を盛り込みます。そうすることで、その企業に対する志望度の高さや理解の深さを示すことができ、志望動機に説得力を持たせられるのです。

自己PRは4月の説明会を踏まえてその企業が求める人物像を把握し、“その企業が求める人材に自分は近い”ということをアピールする内容にします。自分の強みの中でもその企業で活かせる強みや、その企業の社風に合う自分の人柄などを語り、入社したらその企業で活躍できそうだと思ってもらうことが大切です。

ただしESの回答には字数制限がありますから、上記の必要な要素を十分盛り込んだうえで、読み手にきちんと伝わる分かりやすい文章を書くというのは簡単ではありません。

企業のどの部分を魅力として語るか、自分のどの強みをアピールすべきかも大事ですし、適切な書き方と文章力も必要です。ですから志望動機・自己PRは、どちらも必ずキャリアセンターや就活エージェントなど就活のプロの添削を受け、見直しをしましょう。そうしてより良い志望動機・自己PRにしてから、企業にESを提出します。

もしも志望動機や自己PRの書き方がわからない場合は、以下の資料を活用してください。

【就活対策資料】

志望動機作成マニュアル

【就活対策資料】

自己PR作成マニュアル

面接練習

面接の場は就活生なら誰もが絶対緊張するものですし、就活が早期化されていることを考えると、4月になったら面接練習も始めておいたほうが良いでしょう。

前述のように就活は前倒し傾向であり、「6月面接開始」というのは全く当てになりませんので、いつ面接が始まってもいいように4月から練習する必要があります。そして面接練習を行う上でポイントとなるのは、緊張感を持った練習を行い、”本番の雰囲気に慣れておく”ということです。

人間は緊張すると無意識に声が小さくなったり表情が暗くなったりしますし、頭が真っ白になってしまって、上手く話せなくなることもあります。身だしなみや面接のマナー、質問に対する回答の中身ももちろん重要ですが、その知識をどんなに学んで回答を準備しても、本番の緊張の中で行えなければ面接は突破できません。

4月頃から緊張感を持った面接練習を行うことで、本番でも緊張に慣れた状態で自分の良さを発揮しやすくなります。

オススメは大学のキャリアセンターや就活エージェントといった、就活のプロを相手に練習することです。自分の親しい人ではない社会人を相手に練習することで本番に近い緊張感が得られるだけでなく、就活のプロの目で見た的確なアドバイスを受けられます。

面接練習は1回目より2回目、2回目より3回目というふうに、回数をこなせばこなすほど上達しますから、何回行ってもいいくらいです。4月から始めて、面接本番までにとにかくたくさん練習しておいてください。

4月までにすべき就活対策が終わっていない場合

就活をする際、4月の時点では最低限「自己分析」「就活軸を定める」「業界・企業研究」「インターン」「OB訪問」「(プレ)エントリー」は終えている前提とお伝えしてきました。「筆記試験」や「GD・GW」の対策も同様です。

しかし実際には、これらすべてを終えている就活生ばかりではないでしょう。ここまでほとんど何もしておらず、準備段階も含めて4月からすべてを始める場合、より的を絞って効率的に行うことが重要です。

具体的には、以下のようなやり方で準備とエントリーを並行することをオススメします。

それぞれのポイントについて解説するので、参考にしてください。

何はともあれ自己分析

就活準備も含めて4月からスタートする就活生は、何はともあれ早急に自己分析を行い、自分がどういった仕事に就きたいのかという就活の方向性(就活軸)を定めましょう。

就活軸は企業選びの基礎であり、これが定まっていないと無数にある企業の中から自分に合った企業を選べないので、4月スタートで焦っていても省略してはいけません。

4月スタートで就活に出遅れているからといって、企業選びに妥協はNGです。自分に合わない企業を選んでしまうと就活自体が上手くいきませんし、入社後にミスマッチを感じて早期退職につながる恐れもあります。

そうならないためにも、前段階である「自己分析から就活の軸を定める」というところは手を抜かず、丁寧に行うことが大切です。

なお、「自己分析のやり方がわからない」「自己分析の結果をまとめられない」という人は、以下の資料を活用してみてください。

【就活対策資料】

自己分析ワークシート

「合同企業説明会」で業界・企業研究

就活準備も含めて4月からスタートする就活生は、合同企業説明会を利用して、業界・企業研究を兼ねるのがオススメです。

自己分析の次は本来なら業界・企業研究ですが、4月からスタートする人はのんびりしている場合じゃないですから、就活の軸を定めたらすぐ積極的に合同企業説明会に参加しましょう。

下調べに多大な時間を割くよりも、合同企業説明会で直接たくさんの業界や企業を見ることによって、自分の気になるものを探していってください。合同企業説明会に参加すれば一度にたくさんの業界・企業を見られますし、研究も同時に行えるので効率的です。

また合同企業説明会では大抵その場でエントリーできますので、気になる企業があれば研究だけでなく、積極的にエントリーも行います。4月からスタートする人はすでに出遅れてしまっていますから、その分とにかく行動量を増やして他の就活生たちに追いつきましょう。

当サイトを運営するジールコミュニケーションズでもさまざまなタイプの「合同企業説明会」を開催しているので、ぜひ参加してみてください。

OB・OG訪問でリアルな声を収集

合同企業説明会で気になる業界や企業を見つけたら、OB・OG訪問でリアルな声を収集しましょう。

一般的なスケジュールでは3月までに終わらせるべきとされるOB・OG訪問ですが、4月~5月でもまだ間に合います。OB・OG訪問をするなら、これが最後のチャンスです。

就活において、企業ホームページを訪れ、基本的な企業情報をチェックすることは最低限必要です。その上でさらに、実際にその企業の社員から話を聞けるOB・OG訪問を行うことで、企業理解が一段と深まります。

また、公式ホームページや企業説明会ではわからない、その企業の実態やネガティブな情報に触れられるのもOB・OG訪問の魅力です。説明会などでは聞きにくい、実際の仕事内容や働き方に関することも聞きやすいでしょう。

短期間での筆記試験対策

準備段階も含めて4月から始める就活では、筆記試験対策も短期間で終わらせる必要があります。なぜなら、筆記試験対策に時間を割いてしまい、ES対策や面接の練習が疎かになる状況を避けたいからです。

筆記試験は、ES提出時や一次面接の前など選考序盤のタイミングで行われることが多いため、ここで点数が取れないとその先に進めません。対策が必須ではあるものの、4月から対策を始める場合、あまり時間をかけ過ぎてはいけないのです。

そのため基本的には、合同企業説明会やOB・OG訪問と同時並行で対策を進めていくことになります。最も採用選考に取り入れている企業の多いSPIから対策していくのがよいでしょう。

みっちり勉強している時間はないと思うので、対策アプリなどを利用し、移動時間や隙間時間を活用するのがオススメです。また、出題頻度の高い問題から手をつけるなど、効率的に勉強することを心がけてください。

4月からでも間に合う効率的な就活の秘訣

就活準備が終わっているにしろ終わっていないにしろ、具体的な動き出しが4月から始まる就活生は、出遅れている状態にあります。なぜなら前述のように、4月1日の時点で多くの就活生がすでに内々定を得るところまで進んでいるからです。

しかし、心配しないでください。ここからは、そうした「これからスタート」という就活生のために、「4月からの就活でも間に合う効率化の秘訣」を説明します。具体的には、以下のような3つの効率化策がオススメです。

4月までにやるべきだったことの大部分は、自分に合った企業を見極めるための準備です。その部分を効率化できれば、4月から始める就活でも十分、新卒での就職に間に合います。

以下で詳しく説明するので、参考にしてください。

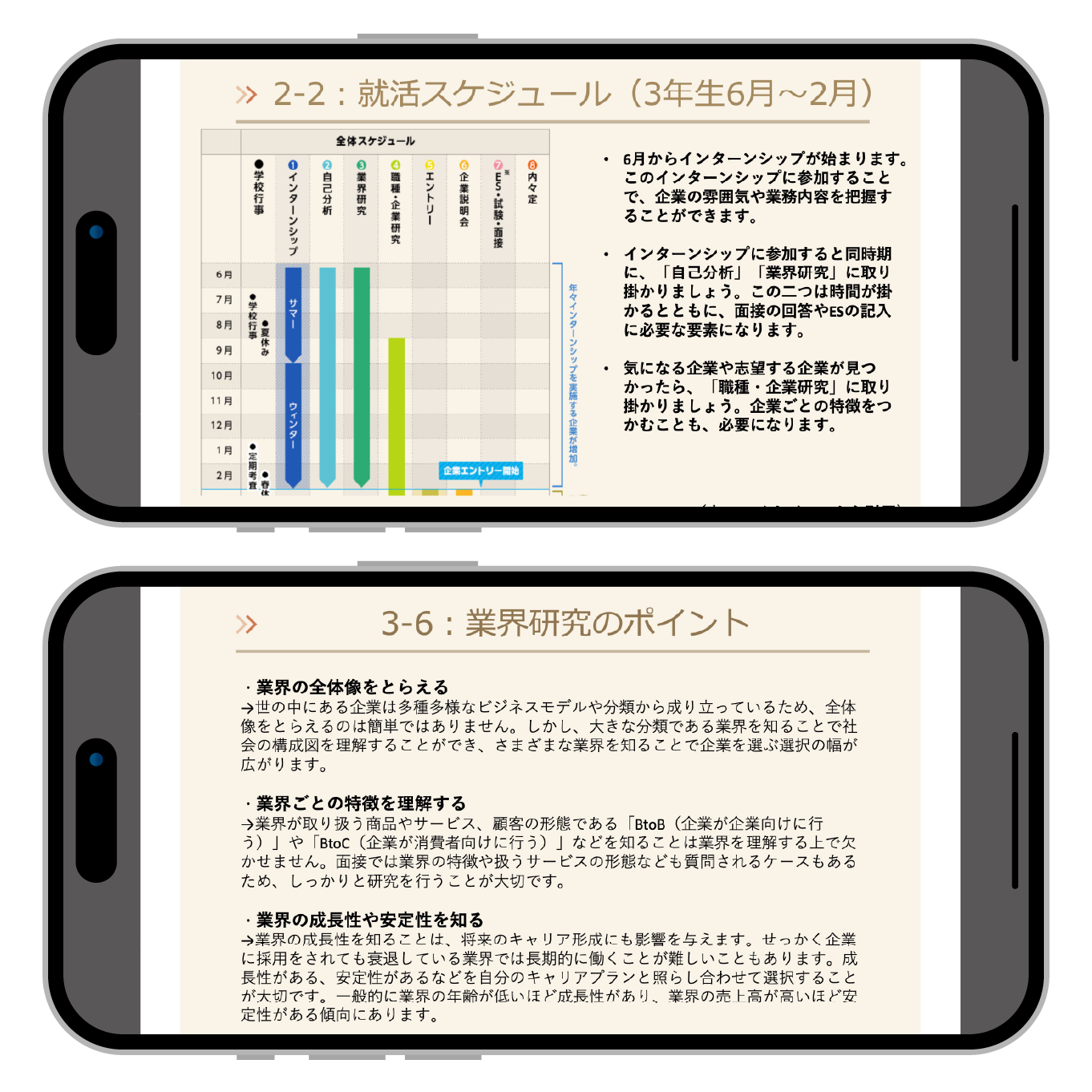

業界を絞った上での企業選び

4月から就活を始める際は、基本的に、ある程度業界を絞った上で企業選びをしましょう。業界を絞らず、やみくもにエントリーするのは効率が悪いです。

業界は、大きく以下の8つに分類できます。

- メーカー

- 金融

- IT

- 商社

- マスコミ

- サービス

- 小売

- 官公庁・公社・団体

同じ業界の企業は、仕事内容や求められる人物像が似ている傾向にあります。そのため、まったく業界が異なる企業を受けるよりも、効率的に就活を進められます。

業界を絞ることで就活が効率化し、負担が軽減されます。さらに、特定の業界に集中できるため深く企業研究がでるようになるのもメリットです。それにより、深い企業理解にもとづいた志望動機を作成でき、説得力が高まることも期待できます。

一方で、企業の選択肢が狭まったり、志望業界以外の知識が浅くなったりするデメリットがある点に注意が必要です。そのため業界を絞りすぎず、2~4つ程度にしておくことがオススメといえます。

業界を絞ったら、業界ごとの合同説明会に足を運んでみてください。そこで、やってみたい仕事や、自分にあった企業に出会える可能性があるはずです。

なお、各業界の大まかな特徴や職種に就いて知りたい人は、以下の資料を参考にしてください。

【就活対策資料】

簡単!業界研究ガイド

【就活対策資料】

職種マップ

締め切りが近い企業を優先したエントリー

業界をある程度絞り、興味のある企業をいくつか選んだら、締め切りの近い企業から順にエントリーしていきます。忘れてはいけないのが、4月にはすでに内定出しを終えている企業もあるという事実です。そこまで進んでいなくても、エントリーの締め切りが迫ってきている企業は少なくありません。

もっとも避けなければいけないのは、気づいたときには希望する企業のエントリーが締め切られていて、エントリーを逃すことです。そのため、いくつか選んだ企業のうち、自分の興味や関心度が高い順番にエントリーするのではなく、企業のスケジュールに合わせることがポイントとなります。

就活ナビサイトでは、締め切りが迫っている企業がピックアップされていたり、締め切りが近い企業順に並べられていたりするため、それを参考に優先順位をつけてエントリーしてください。

少しでも興味があれば、積極的にエントリーすることも大切です。最初はそこまで志望度が高くなくても、多くの企業をみていくうちに「やはりあの企業がよい」となる可能性もあります。しかしいつまでも保留にしていると、やはりエントリーしようと思い立った時には、すでに締め切られていることもありえるわけです。

エントリーしたからといって、必ず選考を受ける必要はありません。少しでも興味のある企業は締め切りの近い順にエントリーしていくことが、就活成功の秘訣です。

プロの手を借りて効率化を図る

今の出遅れを挽回して他の就活生たちに追いつくために、4月から就活をスタートする人にはプロの手を借りて効率化を図ることをオススメします。

就活に限らず何事も、自己流でやるというのは手探りで進めるようなものですから、どうしても無駄な動きが多くなって効率がよくありません。1つ1つのステップでいちいちやり方を調べなければなりませんし、世の中にはさまざまな情報があふれかえっていますから、どれが必要で正しい情報なのかも判別が難しいです。

自分で調べても結局必要な情報が見つからなかったり、よく分からなくて迷ったり、間違えてやり直したり、その通り行動しても自信がないために上手くいかなかったりします。

就活エージェントや大学のキャリアセンターといった就活のプロに頼れば、そうした一切合切の無駄を省いて、4月からの就活を効率的に進められるのです。就活エージェントや大学のキャリアセンターは就活に関するプロですから、就活生が必要とする情報や、就活に関する正しい知識とノウハウを持っています。

とくに就活エージェントは、ただ相談に答えるだけでなく積極的に情報を発信し、就活スケジュールの管理やサポートまで行ってくれる強い味方です。就活エージェントに頼れば、情報の窓口とつながることで自分が今必要としている情報をすぐに入手できますし、適切なサポートによって無駄な動きなく就活に挑めます。

なお、4月からの限られた時間で結果を出すなら、無料の就活支援サービス「出遅れ就活サポート」に相談するのが一番の近道です。就活のプロであるキャリアアドバイザーがあなたの不安や悩みの相談に乗りながら、無駄な時間を徹底的に省いた内定獲得まで最短ルートを提案します。

タイパを重視するあなたに最適のサービスです。出遅れをハンデにせず、就活のプロを味方につけることで武器に変えましょう。

4月からの就活を行う上での注意点

ここからは、これまで就活を進めてきた人も4月から就活をスタートする人も含め、4月からの就活を行う上での注意点について話をしていきます。どちらの学生も4月の就活の中心となるのは説明会とエントリーであり、これから自分が進んでいく業界について学び、実際に選考を受ける企業を選び出していく段階です。

その段階で失敗しないためには、以下のような注意が必要になります。

たくさんの説明会を回るのは大変ですが、企業選びは就活だけでなく将来にも関わる大事なポイントとなりますので、しっかり取り組んでください。

自分の軸がブレないようにすること

4月の就活で忘れてはならないことは、自分の就活軸がブレないように意識することです。就活生の中には、4月に説明会を回ってたくさん話を聞くうちに混乱してしまい、いつの間にか当初自分が考えていた軸には合わない企業を選んでしまう人がいます。

そういう就活生は大抵、情報に振り回されて「あんな企業もいいかも」「こっちの企業も魅力的」と、自分にとって何が大事なのかが分からなくなっているのです。

しかし軸がブレると、就活はうまくいきません。なぜなら就活軸は自分の強みや自分の性格、自分の将来のビジョンなど、自己分析によって知った「自分」という人に基づく就活の方向性であり、就活の土台だからです。

土台が崩れてしまえば志望動機も根拠がなくあいまいになりますし、その自己分析を基にこれまでにしてきた準備もすべて無駄になります。

そして「自分」という土台に基づかない企業を選んでも、なかなか内定には近づかず、のちのち後悔することにもなりかねないです。そうならないよう、はじめに「自己分析から就活軸を定める」という作業を丁寧に行いました。

ですから4月の説明会ではいろいろな情報が得られますが、それに惑わされないよう意識的に、自分で決めた「自分の軸」に沿って就活していくことも大切です。4月の説明会では魅力的に感じる企業ではなく、”自分の軸に合っている企業”を探して、エントリーしていってください。

4月スタートの人はとにかく行動量を増やす

前述のように、4月から就活を始める人は出遅れていますから、とにかく行動量を増やさなくてはいけません。4月はできるだけ合同企業説明会に参加してたくさんの情報を入手し、業界・企業研究と企業選び、エントリーまで行いましょう。

4月までに済ませておくべきだった筆記試験などの対策もできていないので、今後の対策も合わせ、すべてを同時進行で進めていくことで遅れを取り戻すことができます。学生一人の力では難しいですから、時には就活エージェントなど、就活のプロの手も借りるのがオススメです。

なお、就活中にどんな動きが必要になるのか全体像が把握できていない人は、以下の資料を参照してください。

【就活対策資料】

就活まるわかりガイド

周りと自分を比べすぎない

就活では、周りと自分を比べすぎないようにすることが大切です。4月の段階でまだ内定をもらっていない、もしくは4月から本格的に就活を始める場合、周囲の就活生の動向を聞き、焦り始めるかもしれません。

特にSNSは、友人の内定報告を見てしまい、落ち込む要因となります。この時期は企業の情報収集をするときだけ見るといったように、SNSとの付き合い方を見直す必要があるでしょう。

就活では「内定の数」や「内定先の優劣」など、周囲と自分を比べやすい基準が存在します。本来は自分と志望する企業との間のみの問題であるのに、周りの就活生と比較し、自分の就活の出来を判断してしまうのです。

他人と比べたところで意味はありません。あくまでも自分と企業の問題なので、希望する企業の選考に通るために自分がすべきことに集中しましょう。

企業の採用スケジュールに合わせて行動する

就活を4月から始める際は、企業の採用スケジュールに合わせてエントリーや面接対策をしておくことが、内定を獲得するための重要なポイントです。

繰り返しになりますが、4月の前半までにエントリーを締め切る企業も多いです。そのため、4月から就活を始める就活生は3月までにやるべきとされていたことと並行して、各社へのエントリーや面接対策などに取り組む必要があります。

そのため、この時期は自分のスケジュールを踏まえて就活するのではなく、企業の採用スケジュールに合わせなければなりません。授業やアルバイトと並行して行うのが難しい場合は、それらを一度ストップさせ、就活に専念できる環境作りをするのも手です。

また、4月からは忙しい日々となるため、上手にスケジュール管理ができるかどうかが就活の成否を分けます。スケジュール管理のアプリやGoogleカレンダーなどを活用して、スケジュール管理の精度を高めるとよいでしょう。

4月からの就活でも焦りは禁物!納得感のある終わり方が大切

本格的な選考が始まる4月に入ると、多くの就活生に焦りがみられるようになります。4月からの就活であれば、なおさら周囲と自分を比べて焦ってしまうかもしれません。しかし、就活は早く終わらせることよりも、いかに納得した終わり方ができるかどうかが大切です。

もちろん、早くに就活を終えられれば良いですが、「早くに終わらせること」が目的になってしまうと、本末転倒といえます。就活をしていると内定をもらうことこそがゴールと感じてしまいがちですが、社会人としてはあくまでスタートに過ぎないのです。

本来、就活では十分な自己分析と企業研究を重ねた上で、自分に合った企業を探し、その企業から内定を得るのが理想です。しかし、就活を終わらせることが目的化してしまうと、せっかく早く内定を獲得しても、入社前に思い描いていたイメージと実態とのギャップに悩むことは少なくありません。

入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することのないように、スケジュール感は意識しつつもそれにとらわれず、納得のいくまで取り組むことが重要です。

4月から始めた就活はいつまで続く?

冒頭で、就活における4月はどのような時期なのかを確認しましたが、その4月から始めた就活はいつ頃終わるのか、気になっている就活生もいると思います。4月から始めた就活が終わる時期については、以下の2つのポイントを参考にしてください。

おおよその終了時期がわかっていると、スケジュールを逆算して効率的に行動しやすいですよね。ここからは、就活の終了時期の目安を解説します。

就活の終わりは始めた時期によって異なることが多い

一般的に就活が終わる時期は、大学4年生の6月~7月です。しかし大学4年生の4月から就活を開始する場合、終了時期は一般的なスケジュールと比べてやや後ろ倒しになる可能性があります。まずは通常の就活スケジュールを確認しましょう。

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 大学3年の6月~1月 | インターンへのエントリー |

| 大学3年の7月~2月 | インターンへの参加 |

| 大学4年の3月~5月 | 説明会への参加、企業へのエントリー |

| 大学4年の6月 | 選考開始 |

早ければ大学3年生の6月からインターンへのエントリーが始まり、インターンに参加した就活生は、その経験を踏まえて業界を絞り始めます。大学3年生の3月頃からプレエントリーと呼ばれる説明会への応募がスタートし、本格的な選考が開始するのは一般的に大学4年生の6月頃です。

選考開始から結果が出るまで2~3週間程度かかることがほとんどであるため、7月頃には就活を終える人が多くなります。しかし、4月から本格的に就活を始める場合、全体的にスケジュールが後ろへずれ込むわけですから、これよりも後ろ倒しになる可能性が高いです。状況次第ではあるものの、就活が終わる時期は始めた時期によって左右されることをあらかじめおさえておくと、必要以上に焦らずにすむでしょう。

志望する企業によっても異なる

就活を始めた時期のほか、志望先がどのような企業なのかによっても、終わる時期に違いがあります。以下に示すのは、企業ごとの一般的な傾向です。

| 就活の傾向 | |

|---|---|

| 大企業 | 一般的に、政府から要請された就活ルールに従う傾向(採用選考活動は6月以降) |

| 中小企業 | 大企業とずらし、大学4年の7月以降に「秋採用」を行う企業も多い |

| 外資系企業 | 選考が早い傾向にあり、大学4年3月にはほとんどの内定が出る |

| ベンチャー企業 | 大学3年の秋からの早期採用のほか、通年採用を行う企業も |

大企業は政府からの要請を遵守するケースが多いものの、実態としては政府が示す就活ルール(参照:内閣官房「就職・採用活動に関する要請」)の時期よりも早く選考を始める企業が少なくありません。一部大学の学生に対して大学別の選考ルートに乗せ、面談という名目で4月から面接を行う企業もみられます。

中小企業の選考は大企業とずらして行われ、大学4年の7月以降に秋採用を行うケースも多いです。また、外資系企業は選考時期が早いのが特徴となっています。選考はインターンと並行して大学3年の11月から始まり、3月には内定を出し終える企業がほとんどです。

早期に選考を始めるのはベンチャー企業も同じで、大学3年の10月から選考を開始する企業も多くあります。4月からのスタートでは、外資系企業やベンチャー企業は選択肢に入れられない可能性がある点に注意が必要です。ただし、ベンチャー企業の中には通年採用をしている企業も存在します。

4月から就活を始める就活生は、中小企業の秋採用やベンチャー企業の通年採用なども視野に入れるとよいでしょう。

4月からの就活が長引く2つの要因とその理由

就活の一般的な終了時期は大学4年の6月から7月頃です。多くの企業の内定式が10月に開催されることを考えると、遅くても10月までには内定をもらっていたいものですが、実際にはさらに長引いてしまうケースもあります。

就活が長引いてしまう要因は、主に以下の2つです。

とはいえ、そのような状況になってしまうのには理由があります。以下でそれぞれ詳しく解説しますので、参考にしてください。

1.1つも内定をもらえない

1つも内定をもらえていないと、当然のことながら就活は長期化します。1つも内定をもらえない理由として挙げられるのは、以下の4つです。

それぞれの理由をクリックすると、詳細な説明を表示します。

そもそも応募数が少ない

そもそもの応募数が少ないと、内定を得られる可能性も低くなり、結果的に1つも内定をもらえていないという状況につながりかねません。企業への応募数が少ないとES作成や筆記試験、面接などの実践経験が乏しくなり、内定を得られる就活力を身に付けられないためです。

企業の選考を受けるにはESを書き、その後の筆記試験や面接の対策もする必要があります。エントリー数が増えるほどやらなくてはいけないことが多くなり、負荷がかかるものです。特に4月から就活を始めた場合は準備に追われ、なかなか応募まで行き着かない可能性があります。

例年、就活生1人あたりのエントリー数の平均は20社程度といわれています。内定がもらえないため就活が長引いていて、かつ自分がエントリーしてきた企業の数が20社よりも極端に少ない場合は、応募する数を増やすことも検討しましょう。選考中の企業数が減ってきてしまい、持ち駒が切れてしまいそうなときも同様です。

はじめに絞り込んだ業界だけでなく、少しでも興味がわいた業界があれば、積極的にエントリーをしていくことがオススメです。もしもはじめの段階で業界を絞りすぎた場合は、合同企業説明会に足を運ぶと、それまで知らなかった業界や企業の中で、受けてみたいと思うところが出てくるかもしれません。

ただし、エントリー数が増えるほどスケジュール管理が大変になります。あまりにも詰め込み過ぎると今度はキャパオーバーを招くため、自分がスケジュール調整できる企業数を見極めることが大切です。

自分がやりたい仕事がわかっていない

ほとんどの面接で、どんな仕事をしたいのか、働く中で実現したいことは何かといったことを聞かれます。企業の方針と就活生のキャリアビジョンなどに著しいギャップがないかを確認し、採用のミスマッチを防ぐためです。しかし、自分がやりたい仕事がよくわかっていないと、このような質問に答えられません。

自分が本当にやりたいことがわからないまま何となく企業を受けていては、自分がどのように活躍できるのか、企業側にイメージしてもらうことは困難でしょう。結果的に、内定を得ることも難しくなります。

なお、やりたいことがわからない就活生にはいくつかのパターンが存在します。まず挙げられるのは、やりたいことがないというよりは自己分析が中途半端で、自分の強みや特徴を理解できていないパターンです。また、まだ大学生で経験していないことが多いためであることも考えられます。

やりたい仕事がわかっていないことが原因で内定をもらえていない場合、すぐにできることは自己分析の深掘りです。4月から就活を本格的に行う場合、ESの準備などに追われ、なかなか自己分析の時間を取れないといった状況も考えられます。しかし、自分に向き合い、これまでの経験を振り返ることではじめて、本当にやりたい仕事がみえてくるはずです。

自分に合わない企業ばかりを受けている

自分に合わない企業ばかりを受けていることも、なかなか内定を得られず、就活が長引く要因となります。たとえば1人で黙々と物事を進めるのが好きなタイプなのにもかかわらず、チームワークを重視する社風の企業を受けても、社風に合わないと判断される可能性が高いです。

企業は、たとえその就活生が優秀であっても、自社に合わないと感じれば採用を見送ります。ミスマッチのある人材を採用してしまうと、入社後の早期離職につながりかねず、企業にとって大きなリスクだからです。

また、「この企業は自分に合う」と思っても、先入観や思い込みの場合もあります。就活を進めて視野が広がるにつれて、企業の見方が変わってくることも少なくありません。

自分に合わない業界や企業ばかりを受けていたために採用されない状況が続く際は、思い切って企業選びの方向性を見直すことも必要です。周囲が内定をもらい始めるとどうしても焦ってしまうものですが、後悔のない就活にするためにも、自分に合う企業はどういった企業かを客観的に考え直しましょう。

選考対策が足りていない

シンプルに選考対策が足りていないことも、選考の次の段階に進めない要因です。選考対策には、大きく次の2つがあります。

- 自己分析や業界・企業研究

- ES・筆記試験・面接対策

自己分析や業界・企業研究は、就活全体に影響する対策です。たとえば自己分析ができていなければ、説得力のある自己PRを伝えることは難しいでしょう。また、業界研究や企業研究が中途半端であれば、志望動機を聞かれても、曖昧に答えることしかできない可能性があります。

一方、ESの書き方に問題があったり、筆記試験対策が不十分でつまずいたりするケースもあります。企業は志望度が高ければ、当然十分な選考対策をしてくると考えることがほとんどです。特に4月から就活を始める場合、短期間にやらなければいけないことが多いので、効率的に準備する必要があります。

そもそも応募数が少なかったり、自己分析が不十分なためやりたい仕事が明確になっていなかったりする可能性があります。あるいは、自己分析が不足していることから、自分に合わない企業ばかり受けているケースも考えられるでしょう。また、特に4月から就活を始めた場合は、選考対策に時間を割けていないかもしれません。

2.複数の内定があるものの、決め手に欠ける

すでに内定をもらっているものの、決め手に欠けることも就活が長引く要因の1つです。理由としては、次の4つが挙げられます。

それぞれの理由をクリックすると、詳細な説明を表示します。

第一志望の企業から内定をもらえなかった

第一志望としていた企業から内定をもらえなかった場合、ほかの企業の内定はあっても、その企業で決めてしまってよいものか悩むケースが多いです。4月から就活を本格的に始めた場合、第一志望の選考時には十分な準備ができておらず、結果的に選考を通過できなかったというケースも考えられます。

内定先の企業へ就職するかどうか判断に迷うときには、内定先の企業が自分の就活の軸と合致しているかを確認するとよいでしょう。内定先が就活軸と一致している場合は、その企業への就職を前向きに考える余地があります。

一度、第一志望の企業のことは忘れ、その企業にエントリーしたときの気持ちを振り返ってみ てください。何となく受けた企業と思っていても、エントリーをした時点では何らかの魅力を感じていたはずです。第一志望の企業が忘れられずどうしても比較をしてしまい、今はあまり惹かれていなかったとしても、改めて見直すと魅力に気づくかもしれません。

ただし、内定をもらっている企業が自分の就活軸から外れている場合は、入社後に「やっぱり違う」と感じる可能性があります。自分の就活軸に合わない企業への就職は、避けた方が賢明です。他の企業の内定獲得を目指して就活を続けるほか、場合によっては就活浪人をして次年度に再度挑戦するという選択肢もあります。

自分のなかで優先順位をつけられていない

自分のなかで、企業を選択する際の基準に関して優先順位をつけられていないと、複数の企業から内定をもらっていても決めきれずに、就活が長引く可能性があります。4月から就活をスタートさせた就活生の中には、この優先順位を曖昧にしたまま就活を進めてしまうケースも多いです。

自分の中で優先順位を付けられていない人は、自分が希望する仕事内容や給与などの待遇、職場環境、社風などを改めて洗い出してください。その中で何をもっとも重視するか優先順位をつけられれば、自分が入社すべき企業が自然に絞れてくるはずです。

あらゆる条件が文句なしに満たされる企業は、ほとんど存在しません。いくつかの企業を比較すると、一方の条件を選択すれば、手に入らなくなる条件が出てくることに気づくでしょう。

たとえば、「A社の仕事はハードだがやりがいがありそう。B社は安定性と福利厚生が魅力だが、仕事内容には惹かれない」といったことは、実際によくあります。その企業が、自分の中の優先順位の高い条件に当てはまっているかどうかが判断のポイントです。

やみくもに内定を取ってしまった

その企業で自分が働くイメージを描けないのにとりあえず内定数を確保することを優先してしまったケースも、納得感を得るのが難しく、就活を終わらせる判断がしにくいものです。

有名企業や人気企業から内定をもらうと、周りから褒められたり一目置かれたりします。そのため就活がゲームのようになってしまい、自分がその会社で何をしたいのかを明確にしないまま内定をもらってしまう就活生もいるでしょう。

しかし、そのように内定の獲得をゴールとした就活を経て入社すると、実際に働き始めてから後悔する可能性が高いです。内定を得ている企業で自分が思い描くキャリアプランを実現するのが難しいと感じたら、入社後に必要なスキルを身に付けながら、転職を目指すのも選択肢の1つではあります。とはいえ、入社前に気付いたのであれば、納得がいくまで就活を続けてもよいかもしれません。

周囲に相談せず自分だけで決めようとしている

いくつかの内定を得ているものの、就活を終わらせるべきか悩む就活生には、1人で悩みを抱え込み、自分だけで決めようとする傾向がみられます。自分の就活軸をあてはめて何度考えてみても、1人では答えが出ないこともあるものです。

そのような場合は、第三者に相談し、客観的なアドバイスをもらうようにしましょう。自分の先入観や主観にとらわれた視点とは、全く違う角度からの意見をもらえるはずです。ただし、最後に判断するのは自分であるべきなので、その意見に引っ張られすぎないように、あくまでも1つの意見として参考にしてください。

就活は、内定をもらうことが目的ではありません。自分にとってベストと思える企業に就職したいのに、納得感がないために就活を終えられないというケースもあります。

4月からの就活を長期化させない5つのポイント

就活をいつ開始したかによって、終了時期が異なることはすでにお伝えしたとおりです。しかし4月から就活を始めた場合でも、次の5つのポイントをおさえれば、長期化を防げます。

以下、順番に解説していきます。

1.選考を受ける企業の幅を広げてみる

選考を受ける企業の幅をあえて広げてみることが、4月から就活を始めるにあたって大切になります。

自分の希望する条件に完全に合致する企業や、興味・関心の高い企業のみを受けようとすると、エントリー数が限られることで就活が長期化する可能性が高いです。

応募先を厳選すると、ESの作成や面接の日程調整に取られる時間が少なくなるため、一見効率的にみえます。しかし、応募していた企業がすべて不採用になったときに、また数社を厳選して応募する必要があり、むしろ就活が長引く要因になるのです。

そのためエントリー数が少ないと感じたら、応募する企業の幅を広げてみましょう。

2.自分のなかで期限を設定する

自分のなかで期限を設定することも、就活の長期化を防ぐ手段の1つです。

まず「希望する業界や企業がいつまで募集をしているか」を確認し、その上で自分が「いつまでに終わらせたいか」を明確にしてください。4月から就活を始めた場合も終わりを意識することで、いつまでに、自己分析や業界研究、面接対策などをやり企業へ応募をしなくてはいけないのかを明確にでき逆算したスケジュールをたてられます。

就活を終わらせる時期を意識せず、納得のいくまで続けるというスタンスでいると、就活が長期化してしまいがちです。自分で決めた就活の期限や逆算したスケジュールは、アプリに入力したり手帳に記入したりして、常に意識するようにしましょう。自分の中で期限を設定し、終わりを意識することで無駄のない就活ができます。

3.通年採用している企業への応募を検討する

4月からの就活が長引かないようにするには、通年採用している企業への応募を検討するとよいでしょう。前述のとおり、ほとんどの大企業や外資系企業などは、6月までに内定を出し終えているのが実態です。

しかし、最近では通年採用をしている企業が増えてきています。就活シーズンのピークが過ぎたあと企業探しに苦戦している場合は、通年採用の企業に挑戦することも視野に入れてみてください。

4.就活エージェントを利用する

4月から始めた就活が長引きそうな場合、早めに就活エージェントを利用してみるのも効果的です。周囲よりもスタートが遅れた分、就活を効率的に進めていく必要があります。

就活エージェントで受けられるサービスは、自分の希望に沿った企業の紹介や、ESの添削、面接の練習など幅広いものです。企業探しに手間取っている、ESや面接がなかなか通過しないという場合でも、就活エージェントを利用すれば就活を長引かせずにすむでしょう。

「頑張っているのに、うまくいかない…」と悩んでいる人は、一人で悩まず、無料の就活支援サービス「出遅れ就活サポート」で相談してください。経験豊富なキャリアアドバイザーがあなたの就活を客観的に分析し、つまずきの原因を特定。的確な求人の紹介と対策支援で、選考通過率を劇的に改善します。

あなたが4月中に本当に自分に合った企業を見つけ、これから始まる全ての選考を勝ち抜けるよう、プロの就活エージェントが全力でサポートするサービスです。4月からのスタートでも、戦略次第で十分巻き返せます。ぜひ私たちと一緒に、4月からの内定獲得を目指しましょう!

5.スカウトサイトや逆求人型イベントを活用する

4月から就活を始める場合、スカウトサイトや逆求人型イベントを活用すれば、早く結果を出せる可能性があります。

スカウトサイトは自己PRやプロフィールを登録すれば、企業からスカウトが届くサイトのことで、逆求人イベントとは、学生が設けるブースに各企業の担当者が訪れるイベントです。企業との接点を増やせるほか、これまでチェックしていなかった業界や企業を知る機会になるため、積極的に活用しましょう。

4月から就活スタートでも巻き返しは可能!

就活において4月とは、説明会に参加して業界・企業についての理解を深めるとともに、そこから自分に合った企業を見極めてESを提出する時期です。

4月に入るまでは下調べや下準備が多かったですが、ここから本格的な選考が始まります。4月は説明会への参加とESの作成・見直しを進めながら、その次の選考対策も行いましょう。 もちろんそれまでには、自己分析や業界・企業研究など就活の下地となる準備を済ませておかなければなりません。

4月から就活をスタートするというのは正直遅いですが、それでもここから無駄のない動きで頑張れば、まだ巻き返しは可能です。

そのためにも4月からスタートする人はまず丁寧な自己分析を行い、しっかりと就活軸を定めるようにしてください。

「出遅れ就活サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

岡田 章吾

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2014年に入社後、人材業界に10年間携わる。企業向けの採用コンサルティングを経て現在に至る。これまでに大手企業含めた150社の採用支援と、3,000人以上の就職支援を担当。

就活支援の得意分野は「書類・動画選考の添削」。特に大手企業のエントリーシートや動画選考に強みを持つ。これまで大手企業を中心に、「1,000名、150社以上」の書類・動画選考突破を支援した実績を持つ。

またこれらの知見を活かして学校におけるキャリアガイダンス セミナー内容の監修、講師を務めるなど、幅広くキャリア育成に尽力している。