4年12月からでも間に合う最短就活!諦めず今すぐやるべきこと

2026年2月3日

就活生 Aさん

就活生 Aさん

もう12月ですけど、実はまだ就活に手をつけてません。卒業研究が忙しかったし、進路に迷いもあったので…。今さら就活を始めても、新卒での内定獲得なんて無理でしょうか?

大丈夫!4年の12月から就活を始めても、新卒で内定を獲得する人はたくさんいるので、諦めるのはまだ早いですよ。むしろこれまで頑張ってたことがあるなら、絶好のアピールポイントになるかもしれません。

キャリアアドバイザー 岡田

キャリアアドバイザー 岡田

就活生 Aさん

就活生 Aさん

そうなんですか?でも、何から始めたらいいのか分からなくて…。普通のやり方じゃ間に合わないですよね?

確かに、一般的な就活セオリーは通用しないでしょう。でも、今回は4年12月からでも間に合う優良企業探し方や最短就活法について解説します。現状に合った効率的な就活法で、新卒での内定を目指しましょう!

キャリアアドバイザー 岡田

キャリアアドバイザー 岡田

就活は大学4年12月から始めてもまだ間に合う?

大学4年の12月と言えば、内定式もとうに過ぎた時期。今から就活を始めて、卒業までに間に合うか不安を感じている人は多いでしょう。

結論から言うと、やり方次第では4年の12月から就活を始めてもまだ間に合うので、現時点で新卒での就職を諦める必要はありません。

その根拠は、実際4年の12月以降に内定を獲得する就活生が大勢いるという事実にあります。

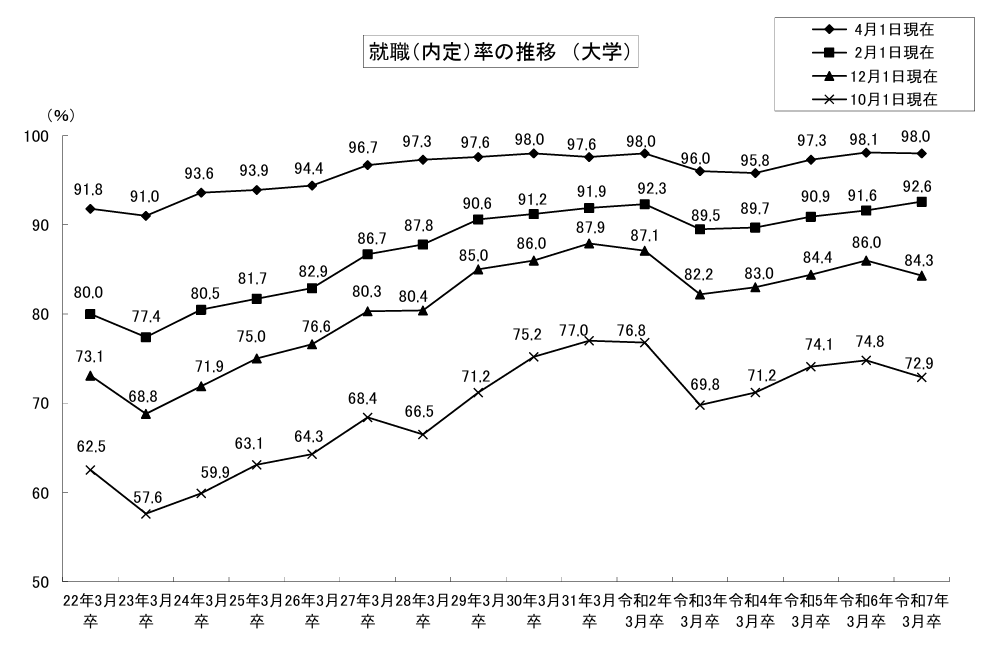

以下に、厚生労働省と文部科学省が共同で発表している最新の「大学等卒業者の就職状況」から、大学生の就職内定率の推移を抜粋しますので参照してください。

これを見ても分かるように、12月1日時点での就職内定率は例年90%未満(上から3番目の折れ線グラフ)で、それが2月1日時点(上から2番目)→4月1日時点(一番上)と時間が経過するごとに100%へ近づいて行きます。

過去をさかのぼって見てみても、4年12月1日時点での内定率と、卒業後の4月1日時点での就職率には、おおむね10%以上の開きがあります。つまり、新卒で内定を決めた卒業生のうち、例年1割程度は12月以降に内定を獲得しているということです。

ですから4年の12月だからと言って、就活に挑む前から「もう遅い」などと諦めてしまう必要はありません。4年の12月以降も、内定獲得のチャンスは十分残されています。

そうは言っても「まだ間に合うか不安…」「何から始めればいいの?」と感じているなら、無料の就活支援サービス「出遅れ就活サポート」で相談してみませんか?就活エージェントによる個別サポートで、あなたの状況に合わせた最短ルートを一緒に見つけましょう!

本当に間に合う?4年12月の特徴的な就活事情

前の章を読んでも「本当に間に合うの?」と不安を感じる人は、4年12月の就活事情について把握しておきましょう。実際、4年12月から就活を成功させるには、現状を正確に理解しておくことが不可欠です。

4年12月からの就活には、以下のような特徴があります。

それぞれの特徴とそれに伴う注意事項について解説します。

内定式後も採用活動を続ける企業は多数ある

4年12月から動き出す就活生が知っておくべき就活事情の1つは、内定式後も採用活動を続ける企業が多数あることです。

調査機関によって多少数値は異なるものの、内定式が行われる10月時点での採用充足率(企業が採用計画数に対して実際に確保できた人数の割合)は、およそ7割~8割程度が平均だと言われています。つまり多くの企業では、内定式の後も新卒採用枠の2割~3割を埋めきれておらず、その後も採用活動を続けることになるわけです。

また、近年の就活では個人のキャリアやワークライフバランスを重視する就活生が増えています。それに伴い、内定承諾後の10月以降に自身にとって最適な企業を選び直し、内定辞退に至るケースも増加傾向です。そうした背景から、リスク回避のために内定式の後も採用活動を打ち切らず、継続する企業が少なくありません。

それに加えて、採用人材の多様化や、良い人材がいればいつでも採用できるようにしたいといった観点から、年間を通して窓口を開けておく「通年採用」の形式をとる企業も増えています。

そのように、12月以降も採用活動を継続する企業は多数あります。しかし、理由はどうあれ卒業間際の12月ともなると、企業側は1日も早く来年度の人事を決定したいところです。

そのため、「大手じゃなきゃイヤ」「この業界じゃなきゃイヤ」といった理想ばかりにこだわらなければ、内定を獲得できる土俵は十分にあると言えるでしょう。

以前に比べ競争率は緩和されている

12月から就活を始める4年生にとって安心できるもう1つの就活事情は、この時期になると就活の競争環境が大きく変わり、競争率が緩和されていることです。

前述のように内定があっても就活を続ける学生が増えているのは確かですが、それでも内定式を過ぎ、卒業間際の12月まで就活を続ける学生はそれほど多くありません。

つまり、採用活動を続ける企業数が増えているのに対して就活中の学生数そのものが減っているため、過度な競争状態が発生しにくい環境になっています。

もしかしたら12月から就活を始める4年生は、就活の経験が少ない状態で今から選考に参加し始めることが不利になるのではないかと、不安に感じているかもしれません。

しかし、早くから就活に取り組み、すでに内定を得ている学生の多くは、この時期には就活を終えています。12月まで就活を続ける学生も、12月から就活を始める学生も、極端な差はないと考えてよいでしょう。

むしろ、長く就活を続ける学生が疲れを感じる時期に新鮮な気持ちで就活に向き合えることや、周りが就活している時期に取り組んできた独自の経験を語れることは、よいアピール材料になる可能性もあります。

「どうすれば企業に自分の魅力を伝えられるか」という視点で効率的な対策を行えば、これまで就活しておらず12月から就活をスタートする人にも、十分に巻き返すチャンスはあります。

タイムスケジュールが密になる

4年の12月から就活を始めても間に合いますが、タイムスケジュールが密になるという厳しい側面があることも事実です。新卒として就活できる期間が短いため、計画的かつ迅速に行動することが非常に重要になります。

詳細は後述しますが、12月まで就活に手を付けてこなかった場合、実際の選考に動き始める前にも、やるべきことが盛りだくさんです。12月から就活を始める4年生が短期間で就活を成功させるには、こうした準備を効率よく進め、一日も早く具体的な行動に移す必要があります。

そして実際に動き始めた後も、「1社落ちたら次を探して…」というやり方をしていると、その間のタイムラグがもったいないです。複数企業の選考を同時に進めながら、選考と選考の合間にESを書いたり次の面接準備をしたりと、忙しいスケジュールになるでしょう。

忙しすぎて体調を崩すことのないよう、うまく選考スケジュールを管理していくことが大切です。

また、持ち駒がゼロになって就活が停滞すると、非効率であるだけでなく、精神的な焦りがストレスになってしまう場合があります。他社の選考を受けている期間中も、常に次のエントリー先の候補を用意しておき、心の余裕を維持しましょう。

12月から就活を始める4年生が今すぐやるべきこと

12月から就活を始めて卒業までに内定を間に合わせるには、「1日も早く具体的に動き出さなければ」と焦っている就活生も多いでしょう。しかし具体的な就活の動きに入る前に、まずはそのための体制を整える必要があります。

12月からの就活に備えて、最初にやるべき準備行動は以下の3つです。

12月からの就活をさせる鍵にもなるので、しっかり準備しておきましょう。

就活に必要なアイテムを準備する

4年の12月から就活を始めるにあたって、まず準備しなければならないのは以下のようなアイテムです。

- リクルートスーツ…紺、黒、ダークグレーなど無難な色のもの

- シャツ…白がオススメ

- ネクタイ(男性)…無地、ストライプまたは細かな柄物

- 革靴…スーツに合う靴も必要

- カバン…A4の書類が余裕で入るサイズがよい

- 手帳…面接中に取り出すこともあるので無難なものを

- クリアファイル…もらったり提出したりする書類が折れないように

志望業界にもよりますが、就活の大半はリクルートスーツで行います。いざ説明会や選考に参加しようにも、上記のアイテムがなければ具体的な動きが取れません。12月になってもまだ用意していない就活生は、早急に準備しましょう。

どのようなものを準備すべきかもっと詳しく知りたい人は、以下の資料を参考にしてください。

【就活対策資料】

就活グッズ&持ち物リスト

就活に適した身だしなみを整え、提出用の写真も準備する

12月から就活を始めるうえでは、今すぐ就活に適した身だしなみを整え、提出用の写真も準備する必要があります。なぜなら12月以降は、とにかく就活のスピードが早いからです。

12月ともなるとそれまでと違って、説明会に参加する就活生の数自体が限られていますし、企業側は早く内定者を決めたくて採用活動を急いでいます。とりあえず説明を聞くだけのつもりが、その場でエントリーしたり一次選考を兼ねていたりすることも、そう珍しくはありません。

ですから12月から就活を始める4年生は、いつでもエントリーし、一次選考を受けられるようにしておくことが大切です。

しかし学生の間はとにかく自由なので、現状では奇抜な髪型・髪色にしている就活生も多いと思います。学生感覚では普通だと思える髪型・髪色も、採用担当者の目には奇抜と受け止められる場合があるので注意が必要です。

せっかく訪れたチャンスを逃してしまったら勿体ないですから、下記を参考に就活に適した身なりを整え、提出用の写真を用意しておいてください。

関連コラム

就活用写真の撮り方|スタジオ選びとスピード写真のコツ教えます

就活軸と志望業界(志望の方向性)を決める

12月から就活を始める4年生は、就活軸と志望業界を絞り、志望の方向性を定めましょう。就活軸と志望業界は、就活を形作る基盤であり、就活を成功へ導く羅針盤でもあります。

志望の方向性を定めると、多くの企業の中からでも自分に合う企業を見つけやすくなり、企業選びにかかる手間と時間を効率化できるのがメリットです。また、志望の根拠が明確なので、選考の中でも熱意が伝わりやすくなります。具体的な就活を始める前に、必ず定めておきましょう。

ただし志望の方向性を固めると言っても、それ自体が何となく決められたものでは意味をなしません。12月から就活を始める4年生は時間を無駄にしたくないからこそ、動き始めてからもう一度やり直す必要のないよう、自分に適した方向性を事前にきちんと見定めることが大切です。

そのためにまずは、自分のことを深く知るための「自己分析」と、どんな仕事や職場があるのか知るための「業界・企業研究」をしっかり行いましょう。自己分析と業界・企業研究を行う際は、以下の資料も参考にしてみてください。

【就活対策資料】

自己分析ワークシート

【就活対策資料】

簡単!業界研究ガイド

これにより、「自分がどんな人間なのか」「どんなことが得意で、どんな業界や企業で活躍できそうか」が見えてきます。その気づきをもとに就活の方向性を定めることで、あなたに本当に合った企業を効率的に探し出すことができるのです。

就活軸の決め方や志望業界の選び方が分からない人は、下記のコラムを参照してください。

4年12月からでも間に合う優良企業の効率的な探し方

12月から就活を始めるための準備を終えたら、次は実際に応募する企業探しについて考えていきましょう。

4年12月の段階でも募集している企業はありますが、秋までとは募集状況が異なるため、企業探しの方法を工夫する必要があります。

そのため、ここでは4年12月からの効率的な企業探しについて、以下の4点から解説します。

選考以前に応募先の選定に手間取らないよう、ぜひ参考にしてください。

12月の募集状況

12月以降もいわゆる「冬採用」を行う企業はありますが、春夏に比べれば当然、募集企業数は少なくなっています。残念ながら12月の段階で、大手企業や有名企業など、就活生から人気の高い企業はほとんど残っていません。

また、募集を続ける企業も、すでに7割~8割は採用枠が充足しているので、残りの2割~3割を募集している状況です。募集人数はあまり多くないでしょう。

そのため、理想の条件だけを追い求めすぎると、内定にたどり着く難易度を高めてしまう可能性があります。

12月から就活を始める4年生が卒業前に内定を獲得するには、現状をきちんと把握した上で、実現可能な現実的選択肢を探していくことが大切です。

12月でも募集している企業の特徴

今後の企業探しをやりやすくするために、12月でも募集している企業の特徴を把握しておきましょう。各項目をクリックすると、詳細を表示します。

■ 採用予定人数を下回っている

12月も募集している理由として最も多いのは、内定者が採用予定人数を下回り、採用枠が埋まっていない企業です。他社と同じく春から募集しているものの、内定式を過ぎても新卒の採用枠が埋まり切っていないため、やむなく採用活動を延長・継続しています。

そういう企業は「条件が悪いのでは?」といった不安を感じる就活生もいると思いますが、一概にそうとも言い切れません。実際にはBtoB企業や中小企業など、消費者になじみがなく知名度が低いために、採用に苦戦を強いられている企業が多いです。

それ以外の企業は12月に募集があってもごく少数で、競争率が高いでしょう。募集が打ち切られる前にエントリーできるかどうかは、タイミング次第だと言えます。

■ 内定辞退者が出たことによる穴埋め

12月以降も募集している企業の中には、予想以上に内定辞退者が多かったため、採用枠の穴埋めとして採用活動を延長・継続している企業もあります。

近年は就活生のキャリアに対する考え方が多様化しており、内定を複数獲得した学生が、より自分に合った企業を選ぶために内定を辞退するケースが増えています。12月以降は、そうした影響を受けた企業が再募集しているかもしれません。

一度は採用枠が埋まった企業なら、就活生の人気を集める好条件を備えている可能性が高いです。ただし、こちらも募集人数はごく少数で、応募できるかはタイミング次第でしょう。

■ 戦略的に採用を行っている

12月以降も募集している企業の中には、採用枠が埋まっていないわけではないけれど、他にも優秀な学生がいるのではないかという期待を込めて採用活動を延長・継続している企業もあります。

具体的に言うと、創業年数が若いためにまだ人材のバリエーションがそろいきっていない、ベンチャー企業などが多いです。ベンチャー企業の場合、来年度の採用予定人数を確保した後も、優秀な人材がいればいつでも採用したいという考えで、長期間募集を続ける傾向があります。

中には通年採用を打ち出している企業もあるので、12月から就活を始める4年生にとっては比較的エントリーしやすいでしょう。

12月でも募集している優良企業

4年の12月になるとさすがに企業数が減るとはいえ、中には優良企業の募集もあります。比較的まとまった募集を行っている企業は、たとえば以下のような企業です。

詳細は、各項目をクリックして表示してください。

大手企業の子会社

大手企業の子会社は、グループ名の陰に隠れてしまってその企業の社名が表に出ず、応募者を集めにくい傾向があります。しかしその企業単体での事業規模こそ小さいですが、大きな組織の一部ですから安定性は抜群です。

また、同じグループ内の大手企業と福利厚生や労働組合を共有している場合もあります。その場合は、同じグループ内で大きな差が生まれないようワークライフバランスやコンプライアンス、労働者の権利などに配慮した労働条件になっている企業が多いです。

業界内では有名なB to Bの中小企業

B to Bの企業は取り扱っている商品が一般消費者向けではないため、就活生への知名度が低く、応募者を集めにくい傾向があります。しかし就活生が知らないだけで、実は確かな技術とシェアを持っており、業界内では有名な企業も少なくありません。

そうした企業は大手企業と取引していることも多いので、安定した業績を上げ続けており、給与水準が高いところも結構あります。

比較的安定している広義のベンチャー企業

一般的な企業に比べると安定性は劣るものの、ベンチャー企業の中には優良企業も多数あります。

一口にベンチャー企業と言っても、昨日今日創業したてのスタートアップ企業や、いつ潰れてもおかしくない高リスクな事業を展開している企業ばかりではありません。既存のビジネスモデルに新しい視点を組み込んだ事業展開で、安定した成長を続けているベンチャー企業はたくさんあります。

このように、12月でも募集している優良企業はまだありますので、上手に探せば優良企業への就職も決して夢ではないです。

しかし大手企業と違って大々的な広告を打っているわけではないので、具体的な企業情報を集めにくい側面もあります。募集を見つけることはもちろん、優良企業かブラック企業かの見極めや、自分に合った企業かどうかの見極めも簡単ではありません。

とくに12月から就活を始める4年生はこれまでの蓄積がありませんから、単純に春夏と同様の手法で情報収集しただけでは、企業選びに苦戦することになるでしょう。残り少ない新卒での就活期間を浪費しないためにも、12月以降は企業探しの方法も工夫する必要があります。

12月でも採用活動をしている優良企業の探し方

12月でも採用活動をしている優良企業を探すには、就活エージェントを活用するのがベストです。

12月以降も春夏と同様、就活ナビサイトで求人を探すことは可能ですが、それでは優良企業かブラック企業か、自分に合った企業かどうかの見極めに時間がかかり、効率的とは言えません。判断を誤ってブラック企業や自分に合わない企業に引っかからないためにも、就活のプロに優良求人を紹介してもらうのが、一番早くて確実です。

就活エージェントを利用すると、以下のようなメリットがあります。気になるポイントは、クリックして詳細を表示してください。

【就活エージェントを利用すると…】

- 企業探しと企業研究があっという間に完了

- 自分の希望や適性にマッチする企業を紹介してもらえる

- ブラック企業を確実に避けられる

- 非公開求人も持っている

- 選考対策も手伝ってもらえる

→就活時間を短縮し、就活リスクを回避するとともに、内定率も高くなる

就活エージェントは、「こんな会社に就職したい」という就活生の希望や就活生自身が持っている適性をプロの目線で見極め、それにピッタリ合った企業をあっという間に見つけ出してくれます。つまり企業探しにおいて就活生がやるべきことは、自分の希望を明確に伝えるということだけです。

しかも就活生自身が苦労して情報収集しなくても、その企業に関する詳しい情報をすでに収集済みで、ブラック企業を確実に避けられます。就活する上で最も時間のかかる、企業探しと企業研究の部分を大幅に省略できるのです。

また就活エージェントは、ナビサイトに掲載されていない非公開求人を持っています。非公開求人は選択肢が広がるというだけでなく、応募できる就活生が限られているので、競争率が高まりにくい希少な求人です。

そのうえ就活エージェントでは、企業側が求める人物像と就活生の希望・適性をマッチングした上で紹介していますから、内定につながる可能性の高い相性の良い求人でもあります。

それに加えて就活エージェントは、紹介する企業の面接でどんな質問を受けるか、どんなESが好まれるかといった選考傾向まで把握しています。それを踏まえたうえで、その企業の選考に受かることに特化した最も効果的な選考対策をアドバイスしてくれるので、なおさら内定につながりやすいのです。

そのため就活エージェントは、12月から就活を始める4年生がこれまでの出遅れを巻き返し、大逆転するための切り札となるでしょう。

ジール就活の無料支援サービス「出遅れ就活サポート」には、12月以降も募集している公開・非公開の求人情報が豊富!プロのキャリアアドバイザーが、あなたにぴったりの企業を厳選して紹介します。

就活のプロによる迅速かつ的確なマッチングで最短の内定を目指したい人は、ぜひ相談してみてください。

4年12月からでも新卒内定に間に合う最短就活法

4年の12月から就活を始めて、新卒での内定獲得を実現するには、実際に動き出してからの就活方法も工夫する必要があります。

具体的には、以下の5点を意識して就活に取り組みましょう。

ここからは12月以降の就活で意識すべきことと12月からの具体的な動き方について説明しますので、しっかり読んで参考にしてください。

12月以降の就活では早め早めの行動を意識する

12月以降の就活では、意識的に早め早めの行動を取ることが重要になります。なぜなら、この時期の就活は「臨時」として採用スケジュールが組まれることが多く、12月ともなると企業側も採用を急いでいるので、全体的な選考フローが短くなる傾向にあるからです。

具体的に言うと、12月以降の就活ではES選考や適性検査を省く、面接回数を減らすといった方法で選考ステップを少なくし、選考期間が短縮されることがあります。

選考ステップが少ないことは就活生にとっても負担の軽減になる一方、助走なくいきなり本格的な選考に進む形になるので、エントリー直後からエンジン全開で取り組めるよう早めに準備しておくことが大切です。

また12月以降の就活では、選考ステップ間のインターバルも短くなることが多いです。1つの選考が終わったらすぐに次の選考に備える必要があります。

選考がまだ先だと思って対策を後回しにしていると、実際には準備が間に合わなくなる可能性があるため、次の選考日程が決まる前から早めに準備していくようにしましょう。

それに加えて12月以降の就活で企業側は、エントリーしてきた人から個別に選考を進め、求める人物像に合う人材さえ見つかれば、いつでも内定出しまで行うつもりでいます。

つまり12月以降の応募期間はあってないようなもので、内定者が続出して採用枠が埋まれば、すぐにでも募集や選考が打ち切られる可能性があるということです。

このような状況を理解し、12月以降の就活ではエントリーやESの提出、面接日程の調整なども、「間に合う」タイミングよりも早めに行動する意識を持つことが大切です。

12月中は効率よく情報収集しながら積極的にエントリーする

これから就活を始める4年生の具体的な動き方として、12月中はオンライン説明会や合同説明会を利用し、効率よく情報収集することがポイントとなります。

複数の業界、複数の企業から同時に話を聞いて比較するとともに、事前に決めておいた就活軸と志望業界を再確認しながら、志望の方向性を固めていきましょう。

その過程でもし自分の軸に当てはまる企業があれば、躊躇なくエントリーすることをオススメします。

まだ就活対策ができていない段階で選考を受けても合格の可能性は低いかもしれませんが、12月から就活を始める4年生にとっては、選考そのものも貴重な情報収集の場です。

実際に選考を受けることで「選考」とはどんなものなのかを経験し、できるだけ早く選考に慣れていく必要があります。

また、実際に選考を受けることで、その業界の雰囲気や選考傾向を掴むことができます。そうした情報を次回以降の企業選びや選考で活かせるよう、学ぶつもりでエントリーしてみるとよいです。

同時進行で選考対策を進め、12月中には面接に挑み始める

12月から就活を始める人には時間的な余裕がないので、上記の情報収集やエントリーと同時進行で、ES対策・面接対策・適性検査対策も進めていきましょう。ただし、例え対策が不十分でも12月中には選考を受ける企業を探し出し、できるだけ早く面接を受け始めてください。

面接にはある程度慣れが必要ですが、時間的余裕がない中で何度も面接練習を繰り返すより、実践を通して面接力をつけていく方が効率的です。面接のやり方を大まかに把握したら、どんどん実際の面接を受けていきましょう。

どうしても対策が間に合わないようなら、ES選考や適性検査がない企業、学力テストを重視しない企業、面接が難しくない企業などを選んで受けるのも1つの手です。就活エージェントに相談すれば、そういった企業に限定して紹介してもらうことも可能になります。

12月まで就活しなかった理由を答えられるようにしておく

12月から就活を始める4年生は、これまで就活しなかった理由を説明できるようにしておいてください。卒業間際の就活では、企業側から「この時期に就活している理由」を聞かれることがよくあります。

嘘は簡単に見破られてしまうので、そんなときは不誠実な人間だと思われないよう、正直に答えるのが基本です。そうなると12月から就活する4年生は、なぜ一般的な就活シーズンに就活せず、12月の今就活することになったのか理由を説明する必要があります。

もし、就活をしていなかった期間に取り組んだ活動から得られた学びがあれば、強力なアピールポイントになる可能性があります。仕事にどう活かせるかも合わせて付け加えるとよいでしょう。

とくに取り組んだ活動がない場合も、下手に誤魔化すよりも反省すべき点については素直に反省し、改善に努めた結果、就活がこの時期になったと述べる方が印象がよいです。

ただし、企業側は12月まで就活しなかった人に対して、就労意欲に疑問を感じる可能性があります。ですから回答の中では単に理由を説明するだけでなく、これまでがどうだったにせよ、今は働くことや就活に対して強い意欲があるということを交えて話すようにしましょう。

【例文】

私がこの時期に就職活動をしている理由は、進学するか就職するか決めかねているうちに、就職活動を始めるのが遅れたためです。

当初は大学での研究に没頭していたので、その分野をさらに極めたいという気持ちがありました。

しかし秋に学会発表を終えたことで、自分の中で目標としていたことはある程度やり切ったという満足感がありました。そこでようやく進学よりも、就職活動に目を向けられるようになった次第です。

スタートは遅くなりましたが、今はこれまでの研究で学んだことを活かし、どんな仕事にも情熱を傾けて粘り強く取り組んでいきたいと考えています。

上記のように、就活を思い立ったきっかけや反省点改善のために取った行動、就活をしなかった期間にどんな活動をしていたかなど、具体的なエピソードを盛り込むと話の信ぴょう性が増して効果的です。

「入社への強い意欲」や「自分をどう活かせるか」をアピールする方法については、志望動機や自己PRとの一貫性を意識するとよいでしょう。以下の資料も参考にしてください。

【就活対策資料】

志望動機作成マニュアル

【就活対策資料】

自己PR作成マニュアル

1月以降は実践経験を積んで内定獲得を目指す

1月以降は実践経験を深めて就活力を高め、内定獲得を目指していきましょう。

持ち駒が途切れてしまうと、何もできない無駄な空白期間ができてしまって、就活の効率が悪くなります。切れ目なく面接を受けられるよう、持ち駒は5社~11社程度用意するようにしてください。その中から、常に3社くらいの面接を並行して受けるくらいがちょうどよいです。

とはいえ「数うちゃ当たる」というような、やみくもなエントリーでは意味がありません。自分の定めた就活軸と照らし合わせ、それに当てはまる企業の面接を受け続けることが大切です。

面接対策も企業探しも、一人で抱え込む必要はありません。ジール就活の無料支援サービス「出遅れ就活サポート」では、プロのキャリアアドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、内定までマンツーマンでサポートします。

4年12月からでも就活エージェント活用なら間に合う!

4年の12月から就活を始めても、新卒での内定獲得にはまだ間に合います。しかし卒業が目の前に迫っていますし、選択肢も限られていて、他の時期より厳しいタイムスケジュールとなることは確かです。

とくに12月から就活を始める4年生はゼロからのスタートですから、先に就活を始めている人たちに追いつけるよう、急いで就活力を上げていかなければなりません。残り少ない新卒での就活期間にそれを可能にするには、就活エージェントを活用するのが一番です。

4年12月の今からでも、就活エージェントを活用すれば、新卒として内定を獲得するチャンスが十分あります。

そのための最短ルートを提供するのが、ジール就活の無料支援サービス「出遅れ就活サポート」です。今すぐ参加して、新卒での内定を確実に実現しましょう!

「出遅れ就活サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

岡田 章吾

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2014年に入社後、人材業界に10年間携わる。企業向けの採用コンサルティングを経て現在に至る。これまでに大手企業含めた150社の採用支援と、3,000人以上の就職支援を担当。

就活支援の得意分野は「書類・動画選考の添削」。特に大手企業のエントリーシートや動画選考に強みを持つ。これまで大手企業を中心に、「1,000名、150社以上」の書類・動画選考突破を支援した実績を持つ。

またこれらの知見を活かして学校におけるキャリアガイダンス セミナー内容の監修、講師を務めるなど、幅広くキャリア育成に尽力している。