【例文】就活で使えるPREP法とは?自己PRの書き方を解説!

2026年2月3日

就活生 Aさん

就活生 Aさん

う~ん、自己PRってどうやってわかりやすく書いたらいいんだろう?もう1時間も考えてるのに全然進まないよ…。

あれ?難しい顔をしていますが、どうかしましたか?

キャリアアドバイザー 平崎

キャリアアドバイザー 平崎

就活生 Aさん

就活生 Aさん

書類や面接で使う自己PRの文章を考えているのですが、わかりやすい書き方ができなくて…。考えれば考えるほど全部間違ってる気がしてきました。

なるほど、そういう場合はPREP法という書き方がオススメです。社会に出ても使えるわかりやすい文章の書き方なので、今回解説する内容を理解して使ってみてください!

キャリアアドバイザー 平崎

キャリアアドバイザー 平崎

目次

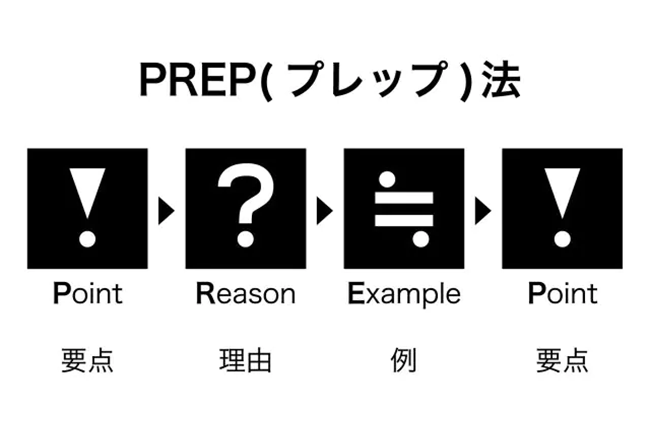

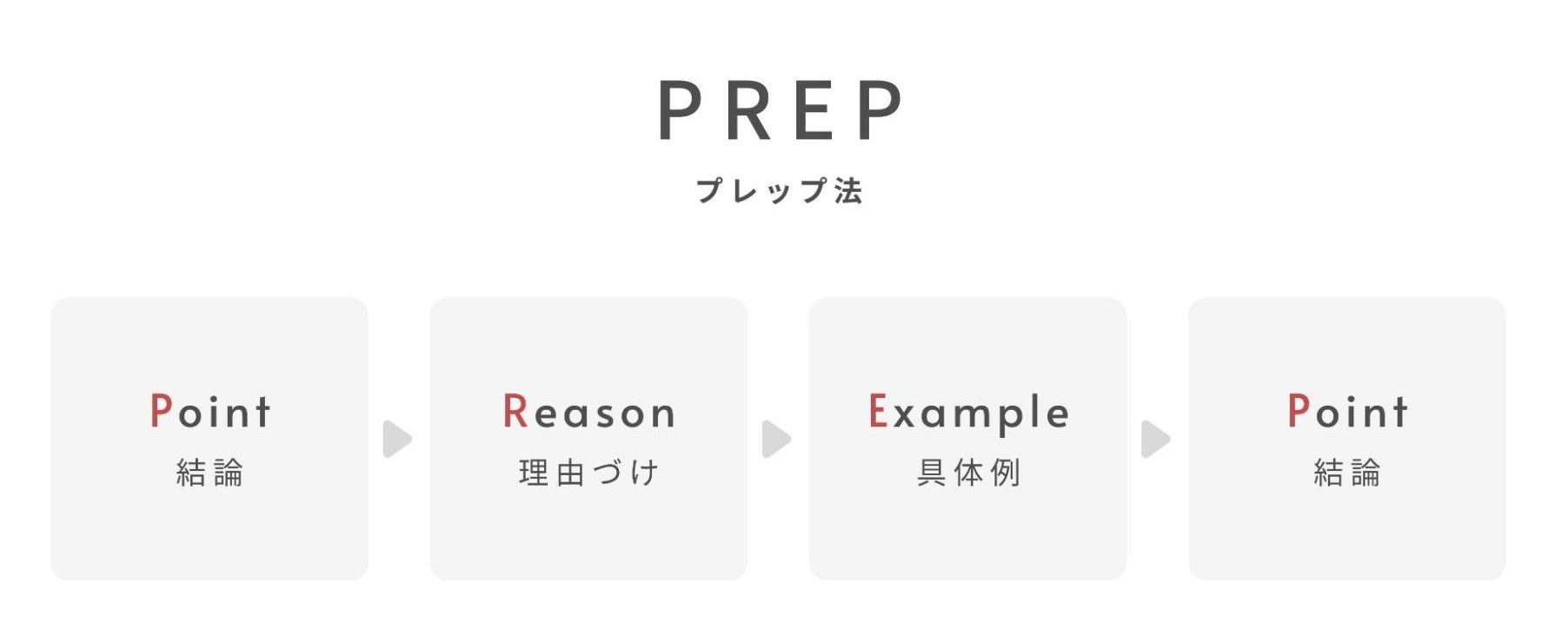

就活の強い味方!PREP法(プレップ法)とは?

PREP法(プレップ法)とは、分かりやすく相手に伝えるための文章構成術です。

就職活動、特にエントリーシート(ES)や面接で、あなたの考えを効果的に伝える際に非常に役立つフレームワークといえます。

PREP法は、以下の4つの頭文字を取った言葉です。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(結論)

この順番で話を組み立てることで、聞き手はあなたの主張とその根拠をスムーズに理解できます。

PREP法を身につけることで、論理的で説得力のある自己アピールや志望動機の作成が可能になります。

考えるのは3つだけ!PREP法のテンプレート

PREP法のテンプレートは、以下の3つの要素で成り立っています。

| Point(結論) | 一番伝えたい結論や主張 |

|---|---|

| Reason(理由) | その結論に至った理由や根拠 |

| Example(具体例) | 理由を裏付けるための具体例やエピソード |

そして、この3つの要素を、以下のテンプレートの順番に並べて文章を作成します。

最後のPoint(結論)は、最初に述べた結論を繰り返す、あるいは少し言い換えるだけです。

このPREP法のテンプレートを活用することで、ES作成や面接での応答準備が格段に進めやすくなります。

PREP法は古い?今でも使えるか解説!

PREP法は古い、という意見を聞くことがあるかもしれませんが、PREP法は現在でも非常に有効なフレームワークです。

なぜなら、PREP法は「結論から話す」「理由と具体例で補強する」という、論理的で分かりやすいコミュニケーションの基本を押さえているからです。この基本原則は、時代が変わっても普遍的な価値を持ちます。

実際、ビジネスシーンでもPREP法は活用されており、就職活動においても、短時間で要点を理解できるPREP法を用いた構成は採用担当者に高く評価される傾向にあります。

なので、PREP法が古いということはなく、むしろ就活において積極的に活用すべき手法といえるでしょう。

ここに注意!PREP法の悪い例とは?

PREP法は便利なフレームワークですが、使い方を誤ると分かりにくくなることがあります。

PREP法の悪い例としてよくあるのは、理由や具体例が結論と結びついていないケースです。

【PREP法の悪い例】

・Point(結論)

私の強みはリーダーシップです。

・Reason(理由)

チームをまとめ、目標達成に向けてメンバーを導く力があるからです。大学祭の実行委員として、私は広報を担当しました。

・Example(具体例)

SNSでの情報発信やポスター作成など、様々な広報活動に取り組み、多くの来場者を集めることができました。

・Point(結論)

この経験で培ったリーダーシップを、貴社のプロジェクトでも活かしたいです。

この例文の場合、理由として「チームをまとめ、メンバーを導く力」を挙げていますが、具体例では広報担当としての個人の活動内容が中心になっています。これではチームをどのようにまとめたのか、メンバーをどう導いたのかという、具体的なエピソードが不足しており、理由を裏付ける具体例になっていません。

このように、せっかくPREP法の型に沿っていても、使い方を誤ると分かりづらい内容になってしまいます。

【例文】就活の志望動機作成や面接でPREP法を使うとどうなるのか?

就活では、志望動機を作ったり、面接を受けたりすることがありますが、PREP法を使うとどのような変化が起こるのでしょうか?

ここでは、以下の2つのパターンで、PREP法を使った場合と使わなかった場合を例文を用いて比較します。

PREP法を使うことでわかりやすさがどのように変化するか確認してみてください。

志望動機作成の場合

志望動機をPREP法で作成する場合、まず「なぜその企業を志望するのか」という結論を明確に述べることが重要です。

その上で、理由、具体的なエピソード、そして再度結論を述べることで、熱意と論理性を兼ね備えた志望動機が完成します。

【PREP法を使った例文】

私が貴社を志望する理由は、「食」を通じて人々の健康と笑顔に貢献したいという私の思いを、貴社でなら実現できると確信しているからです。

貴社は長年にわたり、安全でおいしい製品を提供し続けるだけでなく、健康志向の高まりに応じた商品開発にも積極的に取り組まれています。その「伝統と革新」を両立する姿勢に強く惹かれています。

私は学生時代、食育ボランティア活動に参加し、食事が人々の心と体に与える影響の大きさを実感しました。貴社の工場見学に参加した際、徹底された品質管理と、社員の方々の製品に対する愛情や誇りを目の当たりにし、感銘を受けました。私も、人々の健康を支え、食卓に笑顔を届ける仕事に情熱を注ぎたいと考えています。

食を通じて人々の豊かな生活に貢献するという私の目標を、貴社の一員として実現したく、強く志望いたします。

【PREP法を使わない例文】

私は、人々の生活を豊かにする仕事がしたいと強く願っています。

貴社は、「食」を通じて、多くの人々の暮らしを支えており、社会に大きく貢献されている素晴らしい企業だと感じています。

貴社の製品は私も日頃から購入しており、その品質の高さにいつも感心しています。私も貴社の一員となって、このような素晴らしい製品を世の中に広めるお手伝いがしたいです。

持ち前のコミュニケーション能力と向上心を活かして、一日も早く貴社に貢献できるよう、精一杯努力する所存です。ぜひ、貴社で働くチャンスをいただきたいです。

上記の例文のようにPREP法を使うことで、わかりやすく説得力のある文章を作成できます。

なお、書き方以前に、そもそも志望動機で何を書いたらいいかわからない場合は、以下の対策資料を使ってみてください。

【就活対策資料】

志望動機作成マニュアル

面接の場合

面接でPREP法を使う場合、質問に対してまず「はい」か「いいえ」、あるいは結論となる一言で答えることが効果的です。

限られた時間の中で、面接官に分かりやすく自分の考えを伝えるために、PREP法は非常に有効な手段となります。

【PREP法を使った例文】

■面接官

あなたの強みは何ですか?

■就活生

はい、私の強みは「目標達成に向けた計画力」です。

目標を達成するために、現状を分析し、具体的なステップに落とし込んで計画を立て、着実に実行することができるからです。

例えば、大学時代の難関資格の取得を目指した際、試験日から逆算して学習計画を立てました。毎日2時間の学習時間を確保し、週ごとに達成度を確認しながら計画を修正しました。その結果、一度で目標としていた資格を取得することができました。

この計画力を活かして、貴社の業務においても目標達成に貢献したいと考えております。

【PREP法を使わない例文】

■面接官

あなたの強みは何ですか?

■就活生

はい、私は大学時代に難関資格を取得したのですが、一度で目標としていた資格を取得しました。

その要因としては、試験日に向けて学習計画を立て、毎日時間を確保して勉強を進め、定期的に達成度を確認していました。

その甲斐あって資格を取得できたと思っています。

このような「目標達成に向けた計画力」が私の強みです。

このように面接時にもPREP法を使うことで面接官の質問に適切に答えられるようになります。

面接では一瞬で話すことを考えて発言する必要があるので、事前に内容を考えて暗記しておくといいでしょう。

また、面接ではPREP法で話すことが大事ですが、同じくらいうまく話すことも大事になってきます。

面接中にうまく話せないことへの対処方法は以下の記事で解説しているのでチェックしてみてください。

関連コラム

面接でうまく話せないと落ちる?原因とスムーズに話すコツを解説

なお、面接の練習がしたい場合や面接が苦手な場合は、キャリチャンの就活支援サービス「面接サポート」の利用がオススメです。就活のプロが求人の紹介やその求人にあった面接のやり方をレクチャーします。面接が苦手な人でも就活がスムーズに進むようにサポートするので使ってみてください。

PREP法を使った志望動機・自己PR・ガクチカを例文付きで解説!

PREP法は、志望動機だけでなく、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を作成する際にも応用できます。

ここでは、それぞれの項目でPREP法を活用した具体的な例文を紹介します。

これらの例文を参考に、あなた自身の経験や考えをPREP法に当てはめてみてください。

PREP法で作成した”志望動機”の例文

志望動機では、なぜその企業でなければならないのかをPREP法で明確に示すことが重要です。

【例文1】

・Point(結論)

私が貴社を志望する理由は、最先端のAI技術を活用して社会課題の解決に貢献できると確信しているからです。

・Reason(理由)

私は大学でAI技術がもたらす社会への影響について研究しており、特に医療分野における画像診断支援システムに強い関心を持っています。貴社が開発された〇〇システムは、まさに私が目指したい社会貢献の形を体現していると感じました。

・Example(具体例)

研究活動の一環で、貴社のエンジニアの方が登壇されたセミナーに参加しました。そこで〇〇システムの開発背景や技術的な挑戦について伺い、技術力だけでなく、社会貢献への強い使命感に深く感銘を受けました。私もチームの一員として、この技術をさらに発展させたいと強く思うようになりました。

・Point(結論)

だからこそ、AI技術でよりよい社会を実現するという貴社の理念に共感し、その一翼を担いたいと考え、貴社を志望いたします。

【例文2】

・Point(結論)

私が貴社を志望する理由は、人々の生活に寄り添い、日常に彩りを与える貴社の製品づくりへのこだわりに共感し、その価値をより多くの人に届ける仕事に携わりたいからです。

・Reason(理由)

貴社は、〇〇という分野において、長年にわたり高品質で魅力的な製品を提供し続け、多くのファンを獲得されています。時代の変化に合わせて新しい価値提案にも積極的に挑戦されており、特に先日発表されたマーケティング施策には、顧客のニーズを深く理解しようとする貴社の姿勢が表れていると感じています。

・Example(具体例)

私は大学のゼミでマーケティングを学び、消費者のインサイトを探ることの重要性と面白さを知りました。また、雑貨店でのアルバイト経験を通して、お客様との対話からニーズを汲み取り、最適な商品を提案することにやりがいを感じてきました。貴社の製品企画に関するセミナーに参加した際、データ分析だけでなく、生活者への深い洞察に基づいた商品開発が行われていることを知り、強く心を動かされました。

・Point(結論)

この経験で培った顧客視点とマーケティングの知識を活かし、貴社製品の魅力を最大化し、人々の豊かな生活に貢献したいと考え、貴社を強く志望いたします。

【例文3】

・Point(結論)

私が貴行を志望する理由は、地域社会の発展に深く貢献し、お客様一人ひとりと長期的な信頼関係を築くという貴行の理念に強く共感しているからです。

・Reason(理由)

貴行は、地域の中小企業支援や、高齢化社会に対応した金融サービスの提供など、地域が抱える課題に真摯に向き合い、金融という側面から地域経済の活性化に貢献されています。利益追求だけでなく、地域と共に歩むという姿勢に、社会的な意義とやりがいを感じています。

・Example(具体例)

私は学生時代、地域の子供たちに向けた学習支援ボランティア活動に3年間取り組みました。活動を通して、地域の方々との対話の中から課題を発見し、共に解決策を考えることの重要性を学びました。また、多様な立場の人々と信頼関係を築くためには、相手の話を丁寧に聞き、誠実に対応することが不可欠であると実感しました。貴行の行員の方とお話しする機会があり、お客様の状況や思いを深く理解しようとする姿勢に感銘を受けました。

・Point(結論)

このボランティア経験で培った傾聴力と課題発見力を活かし、貴行の一員として地域のお客様に寄り添い、その夢や目標の実現を金融面からサポートすることで、地域社会の発展に貢献したいと考え、貴行を強く志望いたします。

PREP法で作成した”自己PR”の例文

自己PRでは、あなた自身の強みや長所をPREP法を用いて分かりやすくアピールします。

【例文1】

・Point(結論)

私の強みは、目標達成に向けた粘り強い行動力です。

・Reason(理由)

一度目標を設定すると、困難な状況に直面しても諦めずに、達成するための方法を考え抜き、実行に移すことができるからです。

・Example(具体例)

大学のサッカー部で、私はレギュラー獲得という目標を掲げました。当初は実力不足でしたが、毎日の自主練習に加え、先輩や監督に積極的にアドバイスを求め、課題点を1つずつ克服していきました。特に、苦手なドリブルの克服のために、通常の練習後に1時間の追加練習を半年間続けました。その結果、3年生の秋には目標であったレギュラーの座を獲得できました。

・Point(結論)

この粘り強い行動力を活かして、貴社でも困難な課題に果敢に挑戦し、目標達成に貢献したいと考えております。

【例文2】

・Point(結論)

私の強みは、多様なメンバーを巻き込み、目標達成に向けてチームをまとめるリーダーシップです。

・Reason(理由)

メンバー一人ひとりの意見や個性を尊重しながら、共通の目標に向かってチーム全体のモチベーションを高め、協力を引き出すことができるからです。

・Example(具体例)

学生時代にサークルのイベント企画・運営スタッフとして活動した際、準備期間中にメンバー間の温度差から、作業の遅延が発生するという課題がありました。私はリーダーとして、まずメンバー全員と個別に面談する機会を設け、それぞれの考えや不満、得意なことを丁寧にヒアリングしました。その上で、全員が納得できるような目標の再設定と、それぞれの強みを活かせる役割分担の見直しを行いました。また、定期的なミーティングで進捗状況を共有し、成功体験を分かち合うことで、チーム全体の士気を高めるよう努めました。その結果、メンバー全員が主体的に関わるようになり、イベントを成功させることができました。

・Point(結論)

この経験で培った巻き込み力とリーダーシップを活かし、貴社においてもチームで最大限の成果を上げられるよう貢献したいと考えております。

【例文3】

・Point(結論)

私の強みは、現状を分析し、課題解決に向けて主体的に行動できることです。

・Reason(理由)

課題に直面した際に、原因を特定し、具体的な解決策を立案・実行することで、状況を改善に導くことができるからです。

・Example(具体例)

私がアルバイトをしていた飲食店では、新人スタッフの定着率が低いという課題がありました。私はその原因を探るため、新人スタッフへのヒアリングや業務の観察を行いました。その結果、「業務マニュアルが分かりにくい」「質問しづらい雰囲気がある」という点が課題だと特定しました。そこで、図や写真を取り入れた分かりやすいマニュアルの改訂版を作成し、先輩スタッフが新人スタッフに積極的に声をかける「メンター制度」の導入を店長に提案し、実行しました。結果として、私の提案導入後3ヶ月で新人スタッフの離職率は半分になりました。

・Point(結論)

この経験で培った課題解決能力を活かし、貴社の業務においても課題を発見し、その解決に向けて主体的に取り組み、事業の成長に貢献したいと考えております。

PREP法で作成した”ガクチカ”の例文

ガクチカでは、学生時代に力を入れたことから得た学びや成長を、PREP法で論理的に説明しましょう。

【例文1】

・Point(結論)

私が学生時代に最も力を入れたことは、テニスサークルでの新入生歓迎イベントの企画・運営です。

・Reason(理由)

前年度の参加者アンケートで満足度が低いという課題があり、私がリーダーとなって企画を抜本的に見直すことで、参加者満足度を向上させたいと考えたからです。

・Example(具体例)

まず、メンバーと現状の課題について徹底的に議論し、「参加者同士の交流が少ない」「企画が単調」という点を特定しました。そこで、チーム対抗のアイスブレイク企画や、複数の選択制プログラムを導入しました。準備段階では意見の対立もありましたが、それぞれの意見を尊重し、粘り強く議論を重ねることで、最終的に全員が納得できる企画を作り上げました。イベント当日は、参加者アンケートで満足度を前年比120%向上させることができました。

・Point(結論)

この経験から、課題解決のためには現状分析とチームでの協力が不可欠であることを学びました。この学びを貴社での業務にも活かしていきたいです。

【例文2】

・Point(結論)

私が学生時代に最も力を入れたことは、長期インターンシップにおける、SNSマーケティング業務です。

・Reason(理由)

大学で学んだマーケティング知識を実践で活かしたいと考え、企業のマーケティング活動に貢献することを目指したからです。特に、若年層へのアプローチに課題があると感じ、SNS運用に注力しました。

・Example(具体例)

インターン開始当初、企業アカウントのフォロワー数は伸び悩んでいました。私はまず、ターゲット層の利用状況や競合アカウントの分析を行い、課題として「投稿内容のマンネリ化」と「ユーザーとの双方向コミュニケーション不足」を特定しました。そこで、社員の方に相談し、ターゲット層に響くような企画を提案・実行しました。また、コメントやDMへの返信を迅速かつ丁寧に行い、ユーザーとの関係構築に努めました。投稿内容についても、効果測定を行いながら常に改善を続けました。その結果、半年間でフォロワー数を200%増加させ、エンゲージメント率も150%向上させることに貢献できました。

・Point(結論)

このインターンシップ経験を通して、データ分析に基づいた戦略立案と、粘り強い実行、そして周囲と協力して成果を出すことの重要性を学びました。この経験で得た実践的なマーケティングスキルと主体性を、貴社でも活かしていきたいです。

【例文3】

・Point(結論)

私が学生時代に最も力を入れたことは、卒業研究です。

・Reason(理由)

授業で卒業研究で取り扱ったテーマに興味を持ち、未解明な点が多いこのテーマについて、自身の力で深く掘り下げ、新たな知見を得たいと考えたからです。

・Example(具体例)

私の研究テーマは先行研究が少なく、実験データの収集が困難を極めました。当初は思うような結果が得られず、何度も壁にぶつかりました。そこで私は、関連分野の論文を読み漁り、異なるアプローチを模索しました。また、指導教官や他大学の研究者に積極的にアドバイスを求め、実験手法の改善を重ねました。特に、異なるジャンルで使われている分析手法を取り入れることで、これまで見過ごされていたデータ間の関連性を見出すことができました。試行錯誤の結果、最終的にはいくつかの未解明な部分を明らかにでき、学会での発表機会も得ることができました。

・Point(結論)

この研究活動を通して、未知の課題に対して諦めずに粘り強く取り組む探求心と、多角的な視点から解決策を見出す分析力を培うことができました。この経験で得た探求心と分析力を、貴社での新しい挑戦にも活かしていきたいです。

上記の例文を参考に、あなたなりの志望動機や自己PR、ガクチカを作成してみてください。

なお、こういった例文を見ても、イマイチ納得のいく内容が作れない場合は、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」を使ってみてください。就活のプロが文章作成のアドバイスや求人の紹介をして、あなたの就活をフルサポートします。

就活でPREP法を使うメリット・デメリット

PREP法は就職活動において非常に有効なツールですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。

PREP法を効果的に活用するためには、両方の側面を理解しておくことが大切です。

ここからPREP法のメリットとデメリットについて解説するので参考にしてみてください。

就活でPREP法を使うメリット

PREP法を就職活動で使うことには、以下の3つのメリットがあります。

- 話が伝わりやすくなる

- 文章や話す内容を作りやすくなる

- 短時間で話が伝わる

これらのメリットを理解し、PREP法を意識的に活用することで、あなたの就職活動を有利に進めることができるでしょう。

■ 話が伝わりやすくなる

PREP法を使うメリットの1つに、話が非常に伝わりやすくなることが挙げられます。

最初に結論を述べることで、聞き手は何についての話なのかをすぐに理解できます。その後の理由と具体例によって、結論の説得力が増し、聞き手の納得感を得やすくなります。

PREP法を使うことで、情報を整理し、話を論理立てて説明できるようになるでしょう。

■ 文章や話す内容を作りやすくなる

文章や話す内容が作りやすくなるのも、PREP法のメリットです。

テンプレートが決まっているため、「何から書けば(話せば)いいか分からない」という悩みを解消できます。3つの要素(Point、Reason、Example)に当てはめるべき情報を考えるだけで、自然と論理的な構成が作れるようになります。

PREP法を使うことで、文章や話す内容をスラスラ作れるようになり、ES作成や面接準備にかかる時間を短縮できるでしょう。

■ 短時間で話が伝わる

PREP法は、短時間で要点を伝えられることがメリットです。特に面接など時間が限られた場面では、結論から話すPREP法が効果を発揮します。

面接官は多くの学生と話をするため、端的で分かりやすい説明を求めています。

PREP法を用いることで、あなたの主張を素早く、かつ明確に伝えられ、面接官にも好印象を与えられるでしょう。

就活でPREP法を使うデメリット

一方で、PREP法には、以下のようなデメリットや注意点もあります。

- 何度か練習して慣れる必要がある

- スピーチや長文の作成には向かない

- PREP法だけで全て解決するわけではない

PREP法の限界を知っておくことで、より適切にこのフレームワークを活用できます。

■ 何度か練習して慣れる必要がある

PREP法はシンプルな型ですが、自然に使いこなせるようになるには何度か練習して慣れる必要があります。

特に面接など、即興で話す場面でPREP法を使うには、普段から練習を重ねておくことが重要です。

最初はぎこちなくても、繰り返し練習することでスムーズに使えるようになります。

オススメの練習方法については、「PREP法の練習方法」の見出しで解説しています。

■ スピーチや長文の作成には向かない

PREP法は、比較的短い文章や簡潔な説明には適していますが、感情に訴えかけるスピーチや、詳細な情報を含む長文の作成には向かない傾向があります。

PREP法の構成はやや単調に感じられる場合があり、聞き手の興味を引きつけ続けるには工夫が必要になることもあります。

状況に応じて、他の構成方法と使い分ける視点も大切です。

■ PREP法だけで全て解決するわけではない

PREP法は効果的な文章の書き方ですが、何でもかんでもPREP法を使えばいいわけではありません。

前後の文脈に沿わないときや、相手との会話内容によっては、PREP法ではない書き方や話し方の方がいいこともあります。

例えば、面接時のアイスブレイクの会話などはPREP法は使わない方がいいでしょう。

状況に応じて使い分けることをオススメします。

PREP法の練習方法

PREP法を使えるようになるには、ある程度の練習が必要となります。

そこで便利なのがAIを使った練習です。

AIに対して以下のようなプロンプト(命令文)を入れることで簡単にPREP法の練習ができます。

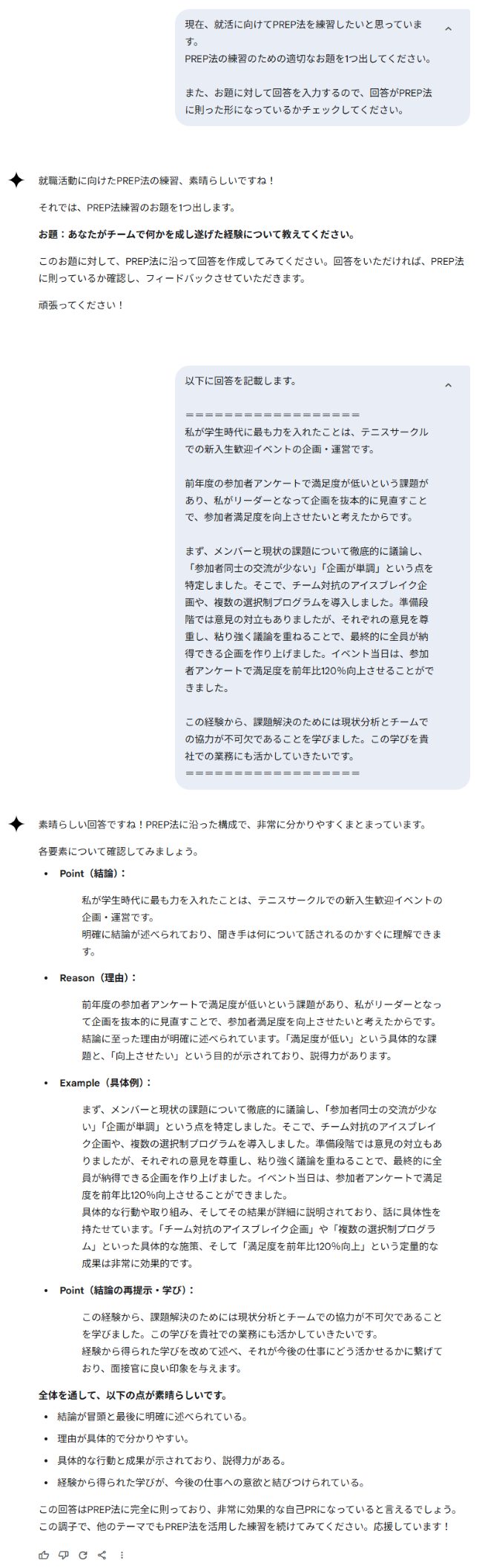

【プロンプト例】

現在、就活に向けてPREP法を練習したいと思っています。

PREP法の練習のための適切なお題を1つ出してください。

また、お題に対して回答を入力するので、回答がPREP法に則った形になっているかチェックしてください。

実際にやってみた例としては、以下の通りになります。

このようにAIを使うことで、PREP法の練習ができるので試してみてください。

なお、AIを活用してもPREP法がうまく使えない場合は、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」を使ってみてください。PREP法ので作成した文章の添削や紹介した求人に合う自己PRの書き方をサポートします。

PREP法を使って、自信をもって選考に臨めるようになろう!

PREP法は、就職活動におけるES作成や面接対策において、あなたの考えを論理的かつ効果的に伝えるための強力なフレームワークです。

PREP法のテンプレートを理解し、メリット・デメリットを把握した上で練習を重ねれば、誰でも分かりやすい自己アピールができるようになります。

文章を書くことや、面接で話すことに苦手意識を持っている場合でも、PREP法というテンプレートを知ることで、自信を持って選考に臨めるようになるはずです。

ぜひ、この記事で紹介したPREP法の使い方や例文、練習方法を参考にして、あなたの就職活動にPREP法を取り入れてみてください。

「就活相談サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

平崎 泰典

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。

主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。

就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。