就職難を乗り越える!内定を獲得するためのロードマップを解説

2025年10月28日

「就職難」って検索したら、やっぱり厳しい情報ばかり出てきました…。正直、何から手をつければいいのかも、何が本当の情報なのかもわからなくて、すごく焦ってます。

厳しい情報ばかり見てると、不安になってきますよね。でも、安心してください。今の就職活動で本当に難しいのは「就職難そのもの」よりも、「多様化・早期化する採用手法に、独学で対応しきれないこと」なんです。

やっぱり、もう出遅れてるんでしょうか?周りの友人がインターンに行ったり、早期選考を受けたりしてる話を聞くと、自分だけ取り残されてる気がして…。

焦らなくても大丈夫。このコラムを読めば、就職難にならず確実に内定を獲得するための具体的な方法がわかります。大切なのは、正しい対策と戦略です。一緒に効率よく、納得のいく就活を進めましょう!

目次

現在は就職難なのか?

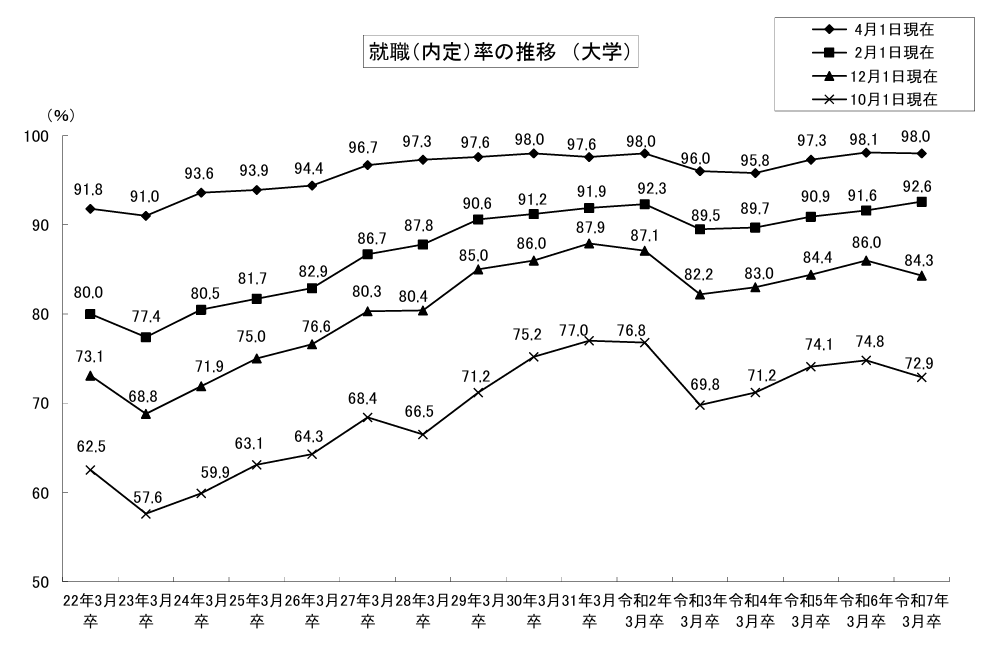

現在の就職活動は、氷河期と呼ばれるような就職難ではないです。

厚生労働省と文部科学省の共同調査によると、大学生の就職率は近年、以下のように95%以上の高水準を維持し続けています。

これを見る限り、現在はどちらかと言えば就職難というよりも、むしろ就活生に有利な「売り手市場」の状況だと言えるでしょう。

とはいえ、市場の状況が就活生に有利なら、誰もが簡単に就職できるというわけでもありません。企業が求める人材と学生の志望の間にミスマッチが生じると、内定が思うように得られず「個人的な就職難」に陥る可能性があります。

今の状況でも就職難になり得るやばい理由

現在の採用市場は就職難と呼ばれるような状況ではありませんが、それでも特有の就活事情を把握していないと、自分だけ就職の波に取り残されて就職難になってしまう可能性はあります。

今の状況でも、知らないと就職難になり得る就活事情は以下の3つです。

それぞれの就活事情について説明するので、しっかり頭に入れておいてください。

人気企業への応募集中により競争が激化している

近年の大学生でも就職難になり得る理由の1つとして、人気企業への応募集中により競争が激化していることがあげられます。

近年は、就職にあたりワークライフバランスや多様なキャリアパスを重視する学生が多く、それらを実現可能な大手有名企業を志望する人が増えています。そのため、特定の企業に応募が集中することで、選考倍率が極端に高くなりやすいのです。

そのような状況になると、応募者数が多すぎるため、就活生一人ひとりの選考にじっくり時間をかけることが難しくなります。とくに書類選考では、素早く合否を判断するために、これまでの努力の成果として客観的でわかりやすい指標(例:大学名、資格、早期のインターン経験など)で足切りが実施される傾向があることは事実です。

しかし、企業が魅力的に感じるのは、それだけではありません。面接やインターンを通して、企業が求める「ポータブルスキル(汎用的な能力)」や熱意を効果的に伝えられれば、十分に逆転のチャンスがあります。

なお、プロである就活エージェントの力を活用すれば、わかりやすい指標に頼らない魅力的な書類を準備できます。

無料の就活支援サービス「就活相談サポート」では、就活で悩む課題を解決するだけでなく、面接や書類選考対策を行います。納得する企業から内定を獲得するまでサポートするため、就職活動中は安心して進められるのが特徴です。就職難にならずに就活を進めたい人は、ぜひ利用してください。

採用媒体が多様化している

近年の大学生が就職難になり得る2つ目の理由は、採用媒体が多様化していることです。企業は、時代に合わせて様々な媒体を使って採用活動を行います。

いままでの採用活動では、リクナビ・マイナビといった求人情報サイトなどの求人広告に費用をかけていました。しかし、近年の採用では、広告費が少ないスカウトメールやTwitter、Instagram、TikTokといったSNSを活用している企業が増えています。

また、近年は手間がかかりすぎる初期選考を効率化するために、就活エージェントなどを通して非公開の求人を出す企業も少なくありません。そのため、近年の就活生は求人広告だけでなく、さまざまな採用媒体で求人をチェックする必要があります。

それを知らずに偏った媒体しか見ていないと、近年の学生は求人情報を思うように入手できず、就職難になってしまう可能性があります。企業の採用手法が多様化しているため、学生もそれに合わせてさまざまな角度から採用情報を集める必要があるのです。

就活が早期化している

近年の大学生でも就職難になり得る最後の理由は、どんどん就活が早期化していることです。

最新のデータによると、大学3年3月1日までの内定状況はおよそ5割程度(参照元:就職みらい研究所「就職プロセス調査」)にまで達しており、政府の定めたルール上の採用情報解禁日より前に選考を行い、内定(内々定)まで出している企業が多いことがわかります。

つまり、そうした企業のスピーディーな動きに合わせた就活ができないと、希望する企業の選考を逃してしまう可能性があるのです。

また、インターンや企業説明会を通して優秀な就活生に狙いを定め、情報解禁と同時に内定を出すケースも少なくありません。そのため、近年の就活生が就職難にならないためには、従来の就活時期より早くから行動する必要があります。

近年の就職活動では、企業のスピード感に合わせた行動ができる柔軟性が大切です。納得する企業から内定を取るためにも、まずは行動を起こしましょう。

就職難を回避して内定を獲得する7つの方法

ここからは、近年の就活生が就職難にならずに内定を獲得する方法を解説します。具体的には、以下の7つの行動を実践するとよいでしょう。

近年の就職活動は、行動するスピードが重要です。

それぞれのポイントを詳しく解説するので、これから就職活動を始める学生、内定が獲得できず悩んでいる学生は、ぜひ参考にしてください。

就職活動の時間を作る

就職難を回避し、内定を獲得するためには、まず就職活動への「時間投資」の総量を確保する必要があります。すでに内定を獲得している学生は、この「時間投資」を早く、かつ効果的に行ってきた学生たちです。

たとえば、1週間に20時間就職活動に費やす学生と、10時間費やす学生とでは、なぜ内定獲得の可能性に差がつくのでしょうか。その理由は、単なる時間の長さではなく、時間をかけたことで得られる「情報の質と量」、そして「対策の精度」にあります。

以下で詳しく説明するので、詳細は各項目をクリックして表示してください。

1. 情報戦を勝ち抜くための「絶対量」

企業の採用活動が早期化・多様化している今、「知っているか、知らないか」が選考の明暗を分けます。

- 早期インターンの見逃し回避:企業は早期から優秀な学生を囲い込むため、大学3年の夏や秋に本選考に直結するインターンを実施します。これらの情報や応募期間を逃さないためには、日々の情報収集が欠かせません。

- 隠れた優良企業の発掘:求人サイト以外にも多数の媒体(スカウト、SNS、就活エージェントなど)も活用し、自分の志望先に合う「隠れ優良企業」を探すには、物理的な時間が必要です。

就活に多くの時間を費やす学生は、それだけ多くの情報を網羅的に取得でき、「気づいたら選考が終わっていた」という致命的な出遅れを防ぐことができます。

2. PDCAサイクルを回す「対策の精度」

ESや面接対策は、一度やれば終わりではありません。試行錯誤の回数(PDCAサイクル)こそが、内定の鍵を握ります。

- 自己分析の「深さ」の確保:多くの時間を費やすことで、自己分析を「なんとなく」で終わらせず、面接で深掘りされても答えられるレベルまで徹底的に掘り下げられます。

- 不採用からの「修正回数」:不採用通知を受け取った際、すぐに原因を分析し、ESや面接の回答を修正し、次の選考に臨むというサイクルを素早く回せます。

就活に多くの時間を「投資」する学生は、質の高い準備と修正を繰り返すことで、企業が求める人物像に自分のアピールをより正確にフィットさせられます。

他の就活生に先を越されないためにも、まずは自分の生活の中で就職活動の時間を確保し、その質と量を意識した時間投資を行うようにしましょう。

就活スケジュールを作成する

就職難を避けて効率的に内定を獲得するには、就活スケジュールの作成が必須です。

就活スケジュールを作成すると、ゴールに向けて次に何をすればよいのか明確になり、スムーズに行動できます。一方、就活スケジュールを作成しない状態で就職活動を進めると、次に何をすればよいのか迷ってしまい、無駄な動きで時間を浪費する可能性が高いです。

たとえば、大学4年生の5月から就活を始める場合、10月1日に内定式が行われる企業が多いため、9月中には内定を獲得するスケジュールを作成しましょう。

9月中に内定を獲得するなら、最終面接は8月中に受ける日程で組む必要があります。その前にも書類選考と1次、2次面接があるため、6月中には選考を受けられる準備が必要です。6月中に選考を受けるのであれば、5月中には書類作成や企業・業界分析を行います。

このように、自分が決めたゴールから逆算をして、いつまでに何をしなければいけないのか、明確に決めることが大切です。就職難を避けたい学生は、具体的な活動を始める前に就活スケジュールを作成しましょう。

また、キャリチャンには就活スケジュールの作成方法を詳しく解説した資料があります。就活スケジュールの作成方法がわからない学生は、ぜひ参考にしてください。

【就活対策資料】

就活まるわかりガイド

自己分析を徹底的に深める

就職難にならずに内定を獲得するには、自己分析を徹底的に深めることが重要です。内定が獲得できない就活生は、漠然と自己分析を行い、何となく終了させている傾向にあります。

たとえば、企業の面接を受ける際「志望動機を教えてください」という質問に対して、面接官は3から5回ほど深堀りをするのが一般的です。そのため、自己分析をするときは分析したい項目に対し、自分でも「それはなぜ?」と5回ほど深堀りをするとスムーズに話せる答えが準備できます。

一方、深堀りの深度が浅い場合、面接官からの質問に対して曖昧な回答になるケースが多くなります。質問に対してはっきりとした回答が出せないと、面接官は「本当かな?」と疑問を感じるでしょう。

とくに志望動機に関しては、信ぴょう性が重要になります。なぜなら、志望度が高い学生と低い学生では、入社してくれる可能性が高い就活生を選ぶ企業が多いからです。

そのため、自己分析が不十分だと、曖昧な回答から志望度が低いと判断され、内定につながらない恐れがあります。こうした状況を避けるには、徹底した自己分析が必要なのです。

なお、キャリチャンでは自己分析の方法を解説した「自己分析ワークシート」を用意しています。下記のページからダウンロードして活用してください。

【就活対策資料】

自己分析ワークシート

インターンに参加する

現在の採用市場で就職難にならずに内定を獲得するためには、インターンへ参加しておくことをオススメします。

インターンとは、インターンシップの略語で、日本語に訳すと仕事体験です。企業のインターンに参加すると、実際の業務に触れて自分に合う仕事か確かめられるため、入社後のミスマッチを防ぐ効果があります。

また、近年はインターンシップの定義改正に伴い、一定の要件を満たしたインターンシップ(5日以上の就業体験などが必須)で企業が取得した学生情報は、採用活動に活用可能となりました。この改正により、インターンシップが実質的な選考のスタート地点となるケースが大幅に増加しています。

インターンから早期選考へ進むルートに乗ることで、内定獲得の機会が早く訪れるだけでなく、本選考から始める就活生より、その企業への志望度の高さや適性を強くアピールできるのが最大のメリットです。

ただし、「インターンシップ」への参加には5日以上の時間を要します。

時間を有効に使用するためにも、単なる情報収集目的のイベント(オープン・カンパニーなど)と、選考に直結し得る就業体験型のインターンシッププログラムの違いを明確に理解し、使い分けることが大切です。

もし志望度が高くなった企業があれば、積極的にインターンに参加して自分との相性を確認するとともに、内定への可能性を高めていきましょう。

適性検査・書類対策を続ける

現在の就活環境で就職難にならずに内定を獲得するには、適性検査(とくに学力テスト)と書類選考の対策を継続して続けることが重要です。

前述のように、近年は特定の企業の選考倍率が上がりやすく、エントリー直後に大規模な足切りが行われる傾向があります。それを突破し、面接まで辿り着くには、適性検査と書類選考で高評価を得ることが不可欠です。

適性検査にはたくさんの種類があるため、短期間ですべての対策を終えることは難しいでしょう。まずは、最も導入している企業が多いSPIから対策を始めて、徐々に広げることをオススメします。

しかし、ある程度正解率が上がったと思っても、しばらくその勉強から離れると、回答のコツを忘れてしまいがちです。それぞれに異なる特徴を持った、複数の適性検査の解き方を忘れないためには、一度対策したらそれっきりではなくて、繰り返し勉強をする必要があります。

関連コラム

SPIを適当に埋めると落ちる!合格する3つの対策や問題を紹介

ESや履歴書で高評価を得るには、どの企業にも同じ内容の書類を送るのではなく、それぞれの企業に特化したESや履歴書を用意することが大切です。似たような質問項目があるかもしれませんが、どの企業にも通用する書類にしようとすると、漠然とした回答になってしまい、熱意や魅力が伝わりにくくなります。

自分の熱意や魅力を十分伝えるには、エントリーする一社一社の仕事内容や特徴に合わせて、具体的なキャリアビジョンを記載することが大切です。そのためにも各社の情報を継続的に収集し、記載内容のブラッシュアップを図っていきましょう。

ESや履歴書の書き方がわからない人は、以下の資料を参考にしてください。

【就活対策資料】

履歴書・ES作成マニュアル

面接練習を「本番の質」に高める

就職難を回避して内定へたどり着くには、質の高い面接練習が必須です。

面接では熱意や人柄、自社に必要な強みを持っているかといった情報の聞き取りのほかにも、コミュニケーション能力、対応力などを直接的に評価されます。しかし、緊張状態の中でそれらを発揮するのは、簡単ではありません。

倫理的で一貫性のある志望動機と自己PRを考えておくだけでなく、繰り返し面接練習をして、深掘り質問にも対応できるように準備し、面接での緊張感にも慣れておく必要があります。

そのためには、大学のキャリアセンターや就活エージェントなど、就職活動に詳しい専門家による模擬面接を受けるのがオススメです。専門家を相手にすることで実際の面接に近い雰囲気が得られ、緊張感に慣れておくことができます。

また、彼らは企業が求める基準を理解しているため、話し方、表情、熱意の伝わり方、質問への回答のズレなど、自分では気づけない点を具体的に指摘してくれます。そうしたフィードバックを取り入れながら、回答のブラッシュアップを図っていくことが、内定獲得への最短ルートです。

就活の専門家を頼る

現代の就活環境で就職難を回避することが難しいと感じる学生は、大学のキャリアセンターや就活エージェントなどの専門家に頼るのがオススメです。

内定獲得に苦戦する学生の多くは、自力でどうにかしようと、独学で就職活動を進めている傾向にあります。その努力は尊いですが、早期化・多様化する現代の採用市場において効率と確実性を高めるには、専門家の力を借りるのが最も効果的です。

就職活動の専門家に頼ると、主に以下の2つのメリットがあります。

■ 客観的な「不合格の理由」を知れる

専門家を頼れば、不合格になった際も、その理由を客観的に分析してもらえます。

企業は個別のフィードバックを行わないため、「何が足りなかったのか」が永遠にわからない暗闇の迷路に陥りがちです。

就活エージェントやキャリアセンターのスタッフといった就職活動の専門家は、過去の膨大なデータと企業の採用基準を知っているため、ESや面接内容から「企業が求めていた人物像とのズレ」を客観的な視点で分析し、具体的な改善アドバイスを提供できます。

■ 最新の採用情報と選考ルートを活用できる

就職活動の専門家を頼ることで、独学では入手困難な採用情報と効率的な選考ルートを手に入れられます。

大学のキャリアセンターや就活エージェントには独自のパイプがあるため、求人サイトには掲載されない、非公開求人の情報を多数持っています。その中から、就活生の希望や個性にマッチする優良企業の求人(隠れ優良企業)を紹介してもらえるので、企業探しの手間がかかりません。

また、企業の採用手法が早期化・多様化している中、専門家は「どの企業が早期選考を行っているか」「SNSやスカウトをどう活用すべきか」といった最新の動向を把握しており、学生に合わせた最適な行動戦略を立てられます。

就職活動で悩みや「わからないこと」を抱えたとき、すぐにプロのアドバイスを受けられる環境は、時間の浪費を防ぎ、最短距離で内定獲得を目指すための強力な武器となります。内定獲得まで伴走型で支援を受けられるサービスを活用し、就職難を確実に回避しましょう。

キャリチャンでは、就職活動が難しいと感じる学生に向けて「就活相談サポート」という、就活支援サービスを実施しています。完全無料制で、内定を獲得できるまで伴走型で進めるのが特徴です。

就職活動で悩みやわからないことがあれば、すぐアドバイスを受けられるので、効率よく進められます。就職活動が難しく悩んでいる学生は、ぜひ利用してください。

就職難にならないために重要な3つのポイント

就職難にならないための重要なポイントは以下のとおりです。

就活生の中には、内定が取れず就職難になる可能性があります。就職難になると「つらい」「しんどい」といったように、ネガティブに考えてしまうでしょう。

気持ちが落ちると行動に移せなくなるので、就職できなくなるケースも少なくありません。こうした状況を回避するためには、上記のポイントを理解して就職活動を進める必要があります。

就職難にならずに活動したい学生は、ぜひ参考にしてください。

明確な目的を設定する

現代の就活環境の中で就職難にならないためには、明確な目的・目標を立てるようにしましょう。

「明確な目的(=就活の軸)」を設定することです。目的とは、単なる「就職」ではなく、「何のために働くのか」「どんなビジネスパーソンになりたいのか」という将来の指針を指します。この目的が曖昧なままだと、以下のような悪循環におちいり、結果的に内定獲得に苦労する、つまり「就職難」の状態になりがちです。

■ 軸がないと、選考対策が「浅く」なる

就職の目的がないと「なぜ年収1,000万円を稼ぎたいのか」「なぜエンジニアになりたいのか」といった本質的な問いを深掘りできません。結果として面接で深掘りされた際に曖昧な回答になってしまい、面接官に「志望度が低い」「自己理解が浅い」と判断されやすくなります。

また、企業への志望動機が「業界が好きだから」「大手だから」といった表面的な理由で終わってしまい、「その会社に入って何を成し遂げたいか」という熱意が伝わりません。

■ 軸がないと、行動が「ブレる」

就職に対する明確な軸がないと、周囲の意見やメディアの情報に流されやすくなります。

たとえば、友人が大手企業の内定をもらうと「自分も大手がいいのでは」と軸がブレ、興味のない企業に手当たり次第エントリーし、対策が分散するわけです。

結果として、どの企業からも「うちにマッチする人材ではない」と判断され、不合格が連鎖する可能性があります。

こうした就職難を回避するには、「年収1,000万円稼ぎたい」「エンジニアのプロフェッショナルになりたい」といった抽象的なものでも構わないので、まずは将来の目的を明確に設定することが大切です。

その目的から、「そのためには、いつまでに、どのようなスキルを持つ企業で、どのポジションを目指すべきか」という具体的な行動(=目標)を逆算して、日々の企業研究や選考対策に落とし込んでいきましょう。

この「目的」に基づく「目標」設定こそが、無駄な努力を避け、納得のいく内定獲得へと導くための最も重要な土台となります。

企業・業界研究を続ける

現在の採用市場で就職難にならないためには、企業・業界研究を継続して行う必要があります。近年は採用方法が早期化・多様化しているので、企業に合わせた柔軟な就職活動をすることが重要です。

企業によっては、早期の段階で募集をしてない場合もあれば、大学4年生の3月まで実施している可能性も考えられます。企業や業界によって採用活動の動き方は異なるため、最近の動向を確認しておきましょう。

また、採用活動の早期化・多様化は年々加速しているため、今年も例年通りの動きになるとは限りません。気づいたら選考が終わっていた、という状況は避けたいので、志望業界・志望企業の動きを確実に確認するようにしましょう。

それに加えて、就職活動中は常に企業・業界研究を続ける必要があります。なぜなら企業の動きは、それを取り巻く状況によって変化するからです。世界情勢の変化や経済状況の変化で企業の採用活動も変化する可能性があるため、常にアンテナを張って、情報収集に努めることをオススメします。

キャリチャンでは、最近の企業・業界分析について詳しく解説している資料を提供しています。無料ですぐ活用できるので、ぜひ参考にしてください。

【就活対策資料】

業界説明&動向まとめ

自分への「自信」を戦略的に構築する

現在の就活環境で就職難にならないためには、就職活動や入社後の活躍に対する自信を戦略的に構築することが大切です。

就職活動において「自信を持って活動する」ことは、選考の通過率を大きく左右します。しかし、ここでいう「自信」は根拠のない強気や傲慢さではなく、「準備に裏打ちされた冷静な自己肯定感」のことです。

現代の就職活動では、20社程度にエントリーしても内定を得られるのは1社か2社という状況が一般的です。そのため不合格が続くことで、就職活動や働くこと、自分自身への自信を失ってしまう人も少なくありません。

しかし、自信がない状態だと面接官に対しても魅力が伝わりにくくなり、結果としていっそう内定を得にくい、就職難の悪循環におちいってしまうことがあります。

そのような状況を打破するためにも、以下の3つの方法で「自信」を戦略的に構築し、面接官にあなたの熱意と能力を正確に伝える必要があるのです。

1. 「自信」の源泉を「準備の質」に求める

自信を持つための1つ目のステップは、その源泉を「準備の質」に求めることです。面接で堂々と話すための自信は、精神論ではなく、どれだけ対策に時間を費やしたかという「準備の質」から生まれます。

その源泉となるのは、たとえば徹底的な自己分析を行ったという自信です。自分の強みや弱み、志望動機を深く掘り下げ、「どんな深掘り質問が来ても答えられる」という確信が、不安を払拭する最大の自信になります。

また、就職活動の専門家から客観的なフィードバックをもらって、対策を強化してきたという事実も、自信につながるはずです。面接練習を通じて、話し方や態度を客観的に改善し、「自分は合格レベルに達している」という具体的な手応えを得ることが自信につながります。

2. 「不合格」を「自信を深める機会」に変える

不合格の通知を受け取ったときは、むしろ「自信を深める機会」です。

不合格通知が続くと「自分には実力がない」と自信を無くしてしまいがちです。しかし不合格は、あなたの能力全体を否定するものではありません。「その企業との相性が合わなかった」という事実を認識することが重要です。

不採用の経験を、フィードバックを得る機会として捉え直しましょう。専門家やキャリアアドバイザーに相談し、「次に何を改善すべきか」を冷静に分析できれば、それは「自己成長のためのデータ」に変わり、次の選考への確かな自信になります。

3. 熱意と謙虚さのバランスで自信を表現する

選考の中で自信を表現するとは、熱意と謙虚さのバランスを意識しましょう。

選考を受ける際は、「絶対に合格する」という強い気持ちを持つことも大切です。しかし、自信過剰な態度は「協調性がない」「自己主張が強すぎる」というネガティブな評価につながる可能性もあります。

面接官に好印象を与えるのは、「入社への熱意」と「謙虚さ」のバランスが取れた自信です。

- 熱意:志望動機を語る際に、表情や声のトーンから「本気でこの企業に入りたい」という気持ちを伝える。

- 謙虚さ:自分の強みをアピールするだけでなく、「入社後も貪欲に学び続ける」という成長意欲と謙虚な姿勢を示す。

準備に裏打ちされた自信をもって活動し、その熱意を面接官に伝えられるようになれば、就職難という外部環境に惑わされることなく、必ず内定を獲得できるでしょう。

就職難にならないために知っておきたい3つの注意点

現代の就活環境で就職難にならないために、知っておきたい注意点は以下のとおりです。

近年、企業の採用活動方法は変化しつつあります。上記の注意点を理解していないと、就職難になる可能性が高いです。

希望する企業から内定を獲得するためにも、上記の内容を把握して、就職活動を進めるようにしましょう。

オンライン面接と対面面接が混在する

就職難にならないために知っておきたい注意点の1つは、オンライン面接と対面面接が混在することです。

そのため、2つの面接方式に対応できるよう、どちらの準備もしておくがあります。

一次面接などの初期段階では、大勢の候補者を効率的に面接するために、Webツールを利用して面接を実施する企業が多いです。そのため、面接対策としても最初はオンラインで面接を受けられる準備をすることが先決となるでしょう。

たとえば、オンライン面接中にネット環境が悪く接続トラブルになったり、ツールの使い方に不慣れで臨機応変に対応できなかったりすると、低評価の原因になります。事前にきちんと環境を整え、面接で使うツールを試して、トラブルシューティングをしておくことが大切です。

また、オンラインを介すと声が聞き取りにくくなったり、目線が合わなくなったりします。普段以上にハキハキと話すことや、カメラ目線を意識した練習をしましょう。

とはいえ、採用面接の方法は、オンラインだけではありません。むしろ、二次、三次、…最終面接と面接段階が進むほど、対面による面接が増えてきます。面接回数が少ない企業の場合は、最初から対面面接を指定されるかもしれません。

オンライン面接に気を取られてその対策だけ行っていると、対面で実施されたときに、緊張してしまいがちです。そのため、オンライン面接だけでなく、対面面接の対策もしっかりしておく必要があります。

入退室のマナーや身だしなみを完璧にして、緊張感にも慣れておきましょう。

就職活動のスケジュールが早まっている

近年の就職活動は早期化している傾向があるため、就職難にならないためには早めに行動する必要があります。効率よく就職活動を進めるには、就活スケジュールを見直して、無駄なく行動をすることが重要です。

前述のように、近年は大学3年夏のインターンシップに合わせて就職活動を始める学生が多く、政府の指針で広報活動の解禁日とされている大学3年3月の段階で、すでに半数程度の就活生が内定を獲得するような状況になっています。

その時期を逃すと就職難になるというわけではありませんが、動き出しは早い方がよいでしょう。もし大学3年の夏から3月にかけて何もしない予定でいた場合には、一度就活スケジュールを見直し、もう少し早めに動き出せないか検討してみることをオススメします。

また、学業や部活動などほかの活動が忙しく、早めに動き出すことが難しい場合には、就職活動のプロの手を借りて、効率化を図るという方法もあります。

どのように進めればいいかわからない就活生には、キャリチャンの就活支援サービス「就活相談サポート」がオススメです。プロのキャリアアドバイザーがマンツーマンで、自己分析や書類作成、面接対策など、就活における活動をすべて支えます。就職難になりたくない学生は、ぜひ利用してください。

企業の採用手法が変化している

現代の採用市場で就職難にならないためには、企業側の採用手法が多様化・変化している現状を理解し、学生側もそれに合わせた柔軟な対応をとることが大切です。近年、企業は、従来の画一的な採用から、「求める人材にピンポイントで接触する」戦略へとシフトしています。

以前は、求人広告サイトに情報を掲載し、学生からのエントリーを待つ(待ちの採用)のが主流でした。しかし現在、多くの企業が以下の手法を組み合わせて、積極的に学生にアプローチする「攻めの採用」を強化しています。

具体的には、以下のような採用チャネルが増えています。

- 就活エージェントを利用した非公開求人:求人を一般に公開せず、自社の求める人物像に合致する学生のみを効率的に募集

- ダイレクトリクルーティング:学生が登録したプロフィールやスキルを見て、企業側から個別にオファーやスカウトメールを送る手法

- SNS・動画媒体:TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSを通じて、企業のリアルな社風や社員の働き方を発信し、親近感を持たせ、エントリーへと誘導

- インターンシップからの早期選考:本選考が始まる前にインターン参加者の中から優秀な人材を選抜し、個別に選考ルートへ招待

このように企業が採用手法を分散させている今、就活生が求人サイトだけに頼るのは非常にリスクが高い行動です。

企業の採用手法の変化に適応するため、情報収集とエントリーのチャネルを広く持つことが、就職難を回避する鍵となります。

就職難に関するQ&A

Q.いつまでに内定をもらってないと就職難?

A. 9月が一つの大きな目安ですが、それを過ぎたからと言って諦める必要はありません。

多くの企業が10月1日の内定式に向けて採用活動を終了するため、9月までに内定を獲得できていると安心です。しかし、企業の採用手法は多様化しており、通年採用を行う企業や、秋以降に採用を再開する企業もあります。

焦らず、自分のペースで活動を続けることが大切です。

Q.就職活動はいつ終わる?

A. 大学4年次の夏〜秋に内定を得て、就職活動を終了する学生が多いです。 主要企業の選考ピークは6〜8月で、内定を獲得する学生は秋口までに活動を終える傾向があります。

しかし、採用活動自体は卒業直前の3月まで続きます。大切なのは、活動時期ではなく「納得感」です。自分に合う企業が見つかるまで粘り強く取り組みましょう。

Q.就職が決まらない人の特徴は?

A. 対策の「質」と「量」が企業ニーズと合致していないことが多いです。

具体的には、1. 自己分析や企業研究が浅い、2. 対策のPDCAサイクルを回せていない、3. 専門家のサポートを活用できていない、などが挙げられます。

焦ってやみくもに行動量を増やしても、内定にはつながりません。一度立ち止まり、プロの視点を取り入れながら、対策の「質」を見直すことが、内定獲得への近道になります。

的確な戦略とプロのサポートで就職難は回避できる!

今回のコラムで見てきたように、現在の就職活動は、全体として難しい状況にはないでしょう。ただし、企業の採用活動の変化に気づかず、独学で進めてしまうと、「自分だけの就職難」におちいってしまうリスクがあります。

とはいえ、恐れる必要は一切ありません。

就職難を回避し、納得のいく内定を獲得するために最も確実な方法は、「戦略的に行動すること」、そして「プロの力を借りること」です。

就活生の皆さんが独学で得られる情報や視点には限りがあります。しかし、就活のプロであるキャリアアドバイザーに相談すれば、あなたの強みを最大限に引き出す戦略を立て、非公開の情報や企業の最新動向を提供してくれます。

ジール就活では、就職活動に不安を感じるすべての学生が、希望通りの内定を獲得できるよう最後まで徹底的に伴走する無料の支援サービス「就活相談サポート」を実施しています。

一人で悩まず、ぜひ私たちを頼ってください。適切な準備とサポートがあれば、あなたの可能性は無限大です。一歩踏み出し、自信をもって納得のいく未来を掴みましょう!

「就活相談サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

平崎 泰典

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。

主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。

就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。