面接には不採用サインがある?具体的な10のフラグと対処法を紹介

2025年8月27日

この記事でわかること

面接の不採用サインは、無意識に出てしまう面接官の本音

面接での不採用サインは、時間の短さや質問の少なさに現れる

面接で不採用サインが出ても、気にせず冷静に対応すべき

面接の不採用サインを防ぐには、面接力の向上が有効

たった1分であなたの適性とオススメの仕事がわかる

ゼロから始める適職診断(無料公式LINE)- 「面接で失敗したくない」という方におすすめのツール3選

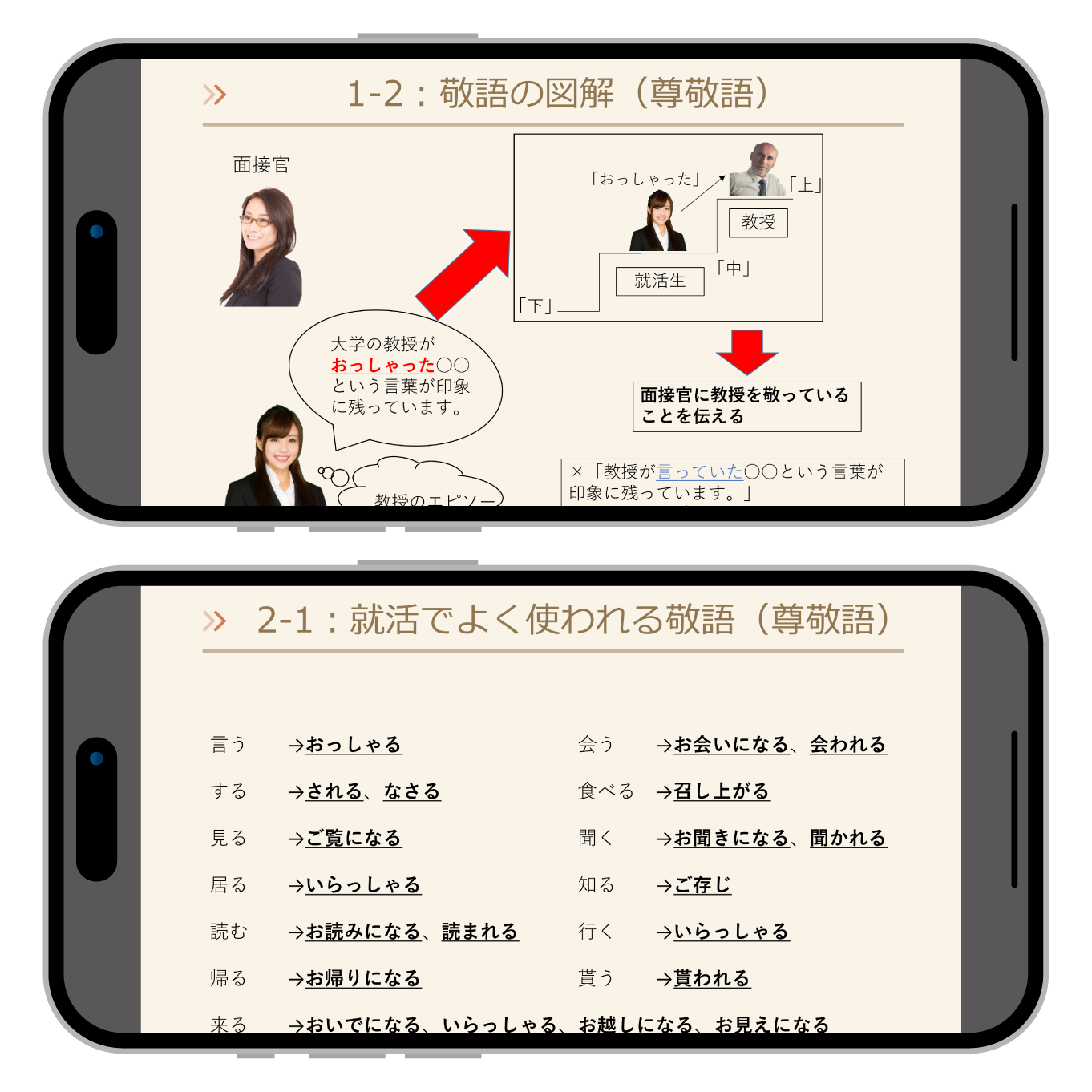

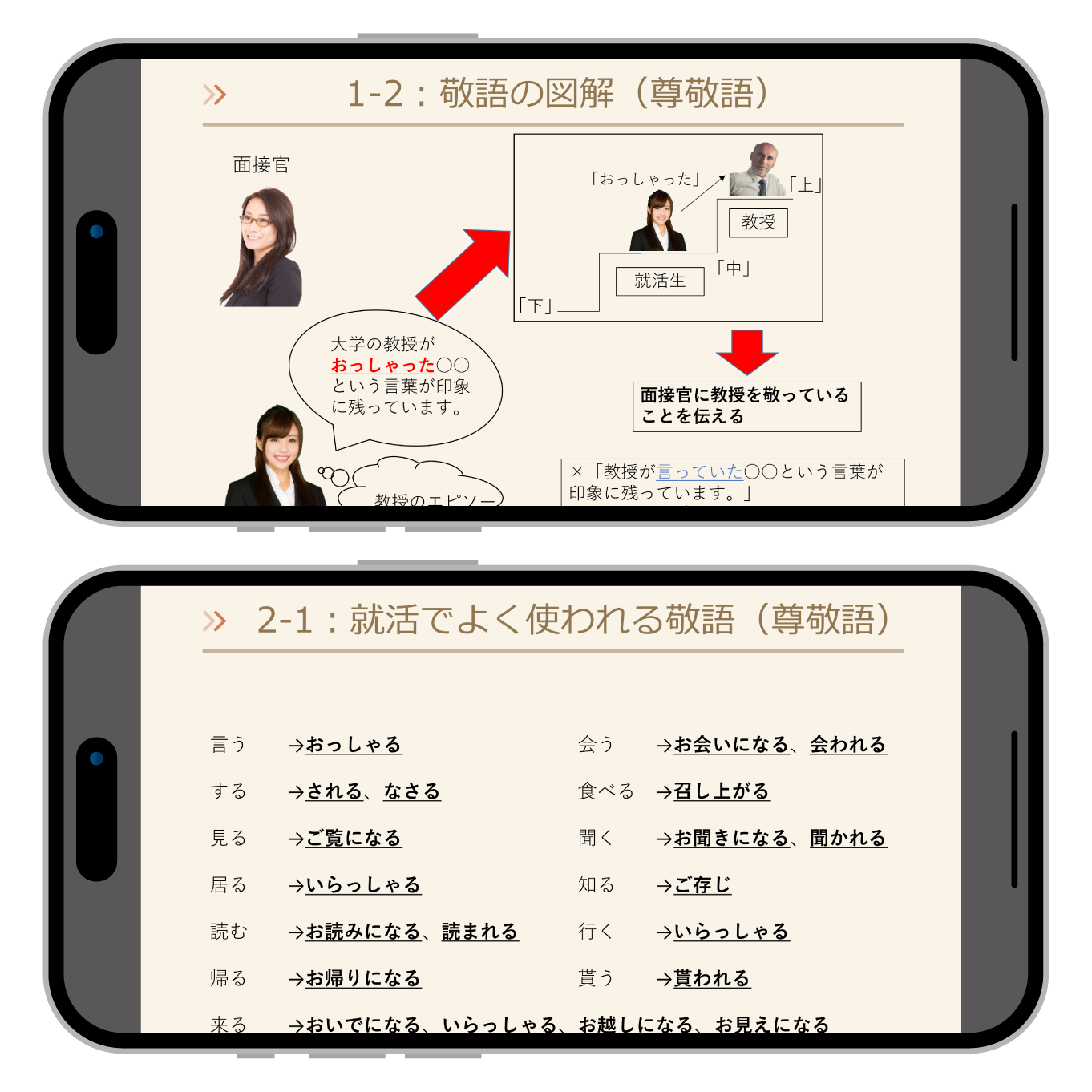

- 敬語マニュアル(無料会員登録)

✅もう面接で困らない!正しい敬語がわかる敬語マニュアル - 自己PR作成マニュアル(無料会員登録)

✅面接官の重視するポイントが分かる! - 就活グッズ&持ち物リスト(無料会員登録)

✅定番の就活アイテム&便利グッズがわかる!

- 敬語マニュアル(無料会員登録)

「面接が苦手だけど内定が取りたい」という方は就活のプロに面接対策してもらうのがおすすめです

ジール就活のマンツーマン面接・選考対策(無料就活支援)

就活生 Aさん

就活生 Aさん

面接の結果が気になって気になって仕方ないんです!あの反応はどういう意味だったんだろうとか、考え出すときりがなくて、落ち着きません。不採用サインだったらどうしよう…。

面接官の反応が不採用サインなのかどうか気になってるんですね。合否の通知が来るまでそわそわする気持ちは、よくわかりますよ。

キャリアアドバイザー 平崎

キャリアアドバイザー 平崎

就活生 Aさん

就活生 Aさん

具体的には、どんなサインが出てたら不採用なんでしょうか?怖いですが、やっぱり知りたいです。

わかりました。今回のコラムでは、面接でよくある10種類の不採用サインを紹介します。不採用サインへの対処法も伝授するので、今後の面接対策の参考にしてください。

キャリアアドバイザー 平崎

キャリアアドバイザー 平崎

面接で失敗しないための秘訣とは?!

面接を目前に控え、緊張や不安を感じていませんか?

「敬語マニュアル」「自己PR作成マニュアル」「就活グッズ&持ち物リスト」でしっかり対策をすれば、安心して面接に挑むことができます。

キャリチャンの就活対策資料では、合格者がどのように話したか、面接で何を評価されるのか、成功するためのポイントを細かく解説。

内定者たちからも「対策資料のおかげで、面接でスラスラ受け答えできるようになり、無事、志望企業に内定をもらいました」と高評価。

マニュアルでは、自分の強みや実績を引き出すステップを丁寧に解説。

実際に使える表現や具体例も豊富に載っているので、自分にしかない魅力をしっかり伝えられるようになりますよ。

自信を持って面接に挑みたい方は、今すぐダウンロード!

\かんたん1分で会員登録。いつでも退会できます/

いますぐ無料会員登録をして対策資料をダウンロード

面接における「不採用サイン」は参考になるのか?

採用面接における不採用サインは、合否を予測するうえで、ある程度参考になります。

面接において不採用サインが出ている場合、実際に不採用になる可能性は高いといえます。なぜなら、面接における不採用サインは、面接官が就活生に対する興味を失ったり、不合格と判断したりした際、無意識に出てしまう言葉や行動だからです。

もちろん、心の中を読み取られないよう上手に取り繕える面接官もいるでしょうし、同じ状況になっても面接官によって行動は異なるでしょう。面接で不採用サインを見つけたとしても、必ず不採用になるとは限りません。

とはいえ、すでに合格基準に満たないと判断した就活生に対しては大して興味を持てないため、面接官は無意識に似たような行動をとりがちです。そのため不採用サインは、採用サインよりも参考になるといわれています。

しかし、不採用サインはまだ面接官の中での心象であり、確定事項ではありません。不採用サインを出されてしまうと、つらい気持ちになると思いますが、そこで落胆するのはまだ早いです。

事前に不採用サインを把握しておき、面接が終わる前に適切な対処を行えば、合否の判断をくつがえせる余地があるかもしれません。

とはいえ、一度出てしまった不採用サインを、面接の残り時間だけで一人で挽回するのは至難の業ですよね。そんな時は、就活のプロを頼ってみませんか?

ジール就活の「面接サポート」は、あなたの強みが活かせる面接通過率の高い優良求人の紹介と、手厚い面接対策が一貫して受けられる無料の支援サービスです。

面接前は紹介企業の面接傾向に特化したアドバイスが受けられますし、面接後も専任のキャリアアドバイザーがあなたの良さをプッシュしてくれるので、ちょっとくらいの失敗なら心配しなくて大丈夫。

就活のプロと一緒にあなたの魅力を120%引き出す面接対策を実施して、今の不安を自信に変えましょう。

「面接って緊張するし、何を話せばいいか分からない…」こんな不安、ありませんか?

そんな方におすすめなのが「敬語マニュアル」「自己PR作成マニュアル」「就活グッズ&持ち物リスト」です!

面接に通過するためのコツが載っているので、「志望企業の面接で失敗したくない…」という方は、今すぐチェックしてみてください!

キャリアアドバイザー廣瀬

キャリチャンの面接対策資料で面接の不安を解消!

使える敬語表現例が豊富で実践力がアップ!

自己PRの作成をステップごとにサポート!

定番の就活アイテム&便利グッズがわかる!

\かんたん1分で会員登録。いつでも退会できます/

いますぐ無料会員登録をして対策資料をダウンロード

面接における10種類の不採用サインとは?

面接官が感じている心象を面接中にくつがえすには、まず、不採用サインとなる面接官の言動について把握しておく必要があります。

面接官が就活生に対する興味を失ったときにとりがちなのは、以下の10種類の行動です。

それぞれのサインについて詳しく説明していきます。

1.面接官と目が合わない

面接官が目を見て話してくれない場合は、不採用サインの可能性があります。就活生に対して興味があれば、必ず目を見て話しをしてくれるはずです。

社会人として働く人の中で、はじめから目を合わせない人は稀です。しかも、面接は就活生と企業側が対話をする場なので、そのような人が面接官を務めるケースは、ほぼないと考えられます。

つまり、面接官があなたの目を見て話してくれないのは「興味がない」と言っているのと同じです。もしも、面接の途中から目が合わなくなった場合には注意する必要があります。相手に対する興味がなくなれば、視線は自然と外れてしまうものです。

そのため、まずは自分からしっかりと面接官の目を見て、アイコンタクトを取りながら面接を受けるようにしましょう。そうすれば、面接官が自分の話に興味を持ってくれているかどうか、ある程度は予測できます。

2.反応が薄い

面接官の反応が薄い、そっけないといった場合も、不採用へとつながるサインかもしれません。面接での質疑応答において面接官の反応が薄い、そっけないといった場合、以下の2つのケースが考えられます。

- 就活生の回答が面接官の興味を引かなかった

- 面接官が就活生に対する興味を失っている

これを読んでいる就活生自身も、日常生活の中で相手の話がつまらないときや、相手のことを知りたいと思わないときは、反応がそっけなくなっている経験があるでしょう。面接官も人間なので、あなたと同様、相手の話がつまらなかったり相手に興味がなかったりすると、無意識に反応が薄くなるわけです。

ただし、面接官が「つまらない」と感じるのは、その話がコミカルでない場合やウィットに飛んでいない場合などの面白さが足りないからではありません。面接官の興味は、その就活生が採用に値する人物かどうか判断することにあります。

そのため、面接官の興味を引けていないのは、採用に値するかどうか判断するための材料を提供できていないか、求める人物像に合致しない回答をしている可能性が高いです。

とはいえ、1つの回答に対する反応が薄くても、まだ挽回の余地はあります。このようなサインが見えたら、面接官が完全に不採用の判断を下す前に、興味を引くような話題を提供できるようにしましょう。

3.質問が少ない

面接官からの質問数があきらかに少ない場合も、不採用サインの可能性があります。なぜなら、採用か不採用か判断するためには、その就活生のことを深く知る必要があるからです。

もし、採用につながる可能性が高い就活生が面接を受けに来た場合、面接官はその可能性を正確に検証するために、さまざまな角度から質問したり突っ込んだ深掘り質問をしたりして、必然的に質問が多くなる傾向があります。

逆に、質問数が少ない場合、面接官がその就活生に対する興味を持っておらず、不採用へとつながる可能性が高いわけです。

ただし、一概に質問数が少ない事実が不採用サインとはならない場合があります。たとえば、すでに内定を出すことがほとんど決まっていて「最終面接は形だけ」としている企業が、最低限の質問しかしない場合です。

一次面接や二次面接では質問が多くて、最終確認が目的の最終面接では、質問数が少ない方が採用サインになることもあります。

そのように、質問数による採用・不採用サインの見極めは難しいので、邪推するのは危険です。質問が少ないから不採用なのだろうと決めつけ、面接の途中でモチベーションが下がってしまうと、そのせいでやる気を疑われ、不採用になる場合があります。

「不採用サインかも」という予感があっても、最後まで諦めずに全力を尽くすことが大切です。

4.仕事に無関係な話が多い

採用面接の中で、仕事や会社に関係のない話が多い場合も、不採用サインの可能性があります。

採用面接は、これから一緒に仕事をし、会社の売り上げのために働いてくれる人材を探す場です。本来であれば、詳しい業務内容や会社についての会話で学生の自社に対する理解度を確かめたり、職場環境や仕事に対する適性を測るような質問をしたりすべきでしょう。

それなのに、仕事や会社に関する話が出てこないで、雑談ばかりしている場合は、面接時間の早い段階で「自社に合わない」と判断している可能性があります。すでに採用する気がないにもかかわらず面接時間が余っているので、時間つぶしをしているわけです。

ただし、面接ではさまざまな角度から学生を見極めて、企業との相性を図っていきます。趣味や特技といった「仕事以外の話」から就活生の人柄を見ようとする場合もあれば、就活生の緊張をほぐして本音を引き出すために、あえて仕事と関係のない話をするケースもあるのです。

そのため、仕事や会社と関係ない話が振られたからといって、必ずしも不採用サインとは限りません。また、仮に不採用サインだったとしても、まだ挽回できる可能性はあります。面接の最後まで気を抜かず、仕事や会社に関係のない話からも相性のよさをアピールできるよう対策してください。

5.面接の時間が短い

面接時間が明らかに短い場合にも、不採用サインかもしれません。なぜなら、学生を深く見極めるために、それ以上の時間を使う必要がないと判断された可能性が高いからです。

企業側が一日にできる面接の数には限りがあります。限られた時間の中で効率的に採用活動を行うため、「採用につながる可能性が高い学生」に、より多くの時間を使いたいと考えるのは当然です。

悪く言えば、企業側にとって、採用する気のない学生にかける時間は「無駄」ということになります。実際、採用活動には膨大な時間とお金をかけているため、その価値のある学生にだけ時間をかけたいわけです。

また、これまでの不採用サインからもわかるように、反応がそっけなかったり質問数が少なかったりなど、学生に興味がない場合に起きる行動は必然的に面接の時間も削ります。

その就活生に対する興味を失えば、それ以上聞くこともありません。意図的に面接時間を短く抑えようとしていなくても、不採用の判断をすると、結果として面接時間が短くなる傾向にあります。

ただし、前述のように、内定が決定していて“最終確認”として形だけの面接が行われる場合にも面接時間は短くなります。ほかにも、面接官が採用面接以外の業務を兼任している場合、「会議がある」「商談がある」など採用活動とは全く別の理由から、短時間で面接を切り上げることもあるでしょう。

つまり、面接時間の長さも「採用サイン」なのか「不採用サイン」なのかは見極めにくいです。時間だけに左右されず、堂々と面接に対応してください。

関連コラム

【時間が長ければ合格は本当?】面接の平均時間と内定との関係性を解説!

ここまで読んで、「自分も当てはまる…」と不安が大きくなっていませんか?もしかしたら、それはあなたに問題があるのではなく、単にその企業との相性が合わなかっただけかもしれません。

ジール就活の「面接サポート」は、面接練習はもちろん、そもそも“不採用サイン”が出にくい、あなたを正当に評価してくれる相性の良い企業を紹介する無料の支援サービスです。

一人で抱え込まず、就活のプロと一緒に視野を広げて、新しい可能性を探してみませんか?

6.面接官がメモを取らない

面接中に面接官がメモを取らない場合も、不採用サインの可能性があります。なぜなら、メモを取らないのは内定を出すつもりがなく、その就活生の情報を収集する必要がないと判断された証になるからです。

面接は、これから一緒に仕事をしていく仲間を探す場で、誰に内定を出すかを見極めていくためには学生の情報をたくさん必要とします。面接官は興味のある就活生に対して、回答を聞きながら深掘りすべき点についてメモを取ったり、感じた印象を忘れないようメモしたりするものです。

しかし、次へのステップに進める予定のない就活生の情報を、わざわざメモしておく面接官はいません。回答について深掘りする必要がないですし、マイナスの印象を言葉で書き残す意味もないでしょう。バツ印などを書き込むか、返送する書類を不採用の仕分け箱に入れれば済みます。

つまり、面接官がメモを取るのは、その就活生の合否を判断するために、情報収集の必要があるときです。自分の回答に対して面接官が全然メモを取っていないようであれば、面接官の興味を引くような回答ができておらず、不採用に近づいているサインといえます。

次の質問ではイメージを挽回できるよう、冷静に対処しましょう。

7.逆質問の機会がない

面接の最後に企業側から逆質問を求められない場合は、不採用サインかもしれません。面接では、一方的に面接官から質問されるだけでなく、最後に「何か質問はありますか?」などと、逆質問の機会が与えられることが多いです。

逆質問は、その企業への理解度を深めて入社への不安を取り除くだけでなく、就活生が自分をアピールする最後のチャンスです。ほかの質問と違って企業側から題材が決められていないため、就活生が自由に自分の強みや熱意をアピールできます。

企業側にとっても、自社への志望度を高めてもらい、就活生のことを知るよい機会です。面接においては、企業側が知りたい内容を的確に伝える能力を持っているかどうかだけでなく、いかに自己アピールできる人材であるかもチェックされています。

それなのに逆質問を省略する場合は、その就活生に興味がないので「これ以上志望度を高めてもらう必要はない」「就活生のことをこれ以上知る必要がない」と思われている可能性があるのです。

ただし、新卒採用の場合、複数回に分けて面接を行うのが一般的です。その過程において、毎回必ず逆質問の機会を設ける企業もあれば、最終面接など特定の場面でのみ逆質問の機会を設ける企業もあります。

そのため、逆質問の機会がないまま面接が終了したからといって、必ずしも不採用サインとは限りません。大切なのは、逆質問をさせてもらえるかどうかではなく、企業側から「自社への志望度を高めてもらいたい」「この就活生のことをもっと知りたい」と思わせることだと認識しておきましょう。

関連コラム

就活の面接での逆質問では何を聞けばいい?新卒におすすめの質問例を紹介

8.会社のPRがない

面接の中で企業側からのPRがない場合も、不採用サインの可能性があります。就活は学生にとって、企業に採用されるために自己PRを行う場です。しかし企業にとっても、学生に入社してもらうためのPR活動が必要になります。

特に近年は「売り手市場」なので、企業は優秀な学生を集めるのに必死です。自社に入社してほしい学生に対しては、面接の中でも入社意欲を高めるために、企業の魅力をアピールします。

そのため、面接の中で企業の魅力などを必死にアピールされるようであれば、その企業から「ぜひ入社してほしい」と思われており、採用の可能性が高まっているサインと考えられるわけです。

反対に、面接の中で企業の魅力をアピールされない場合には「入社してほしい」と思われておらず、不採用サインである可能性が高いといえます。

企業が「採用したい」と思うのは、自社の求める人物像に合った、相性のよい人材です。面接の中では、「ぜひうちに入社してほしい」と思ってもらえるよう、相性のよさをアピールしましょう。

9.次回以降の選考フローについて案内がない

次の面接日程や適性検査の案内など、今後の選考フローについて説明されない場合も、不採用のサインである可能性があります。なぜなら詳しい選考フローの説明をしない場合、学生を次のステップへと進める気がないと考えられるからです。

企業は興味のある学生に対して、次も必ず面接に来てほしいとの思いから、ほかの企業の面接日と被ってしまわないよう、前もって詳しい選考フローを伝える傾向にあります。その場で次の選考を受けるためのスケジュールを押さえておけば、以降の選考を辞退されるリスクを減らすことができ、学生の囲い込みになるのです。

そのため、面接の場で次の選考について詳しい案内があれば、採用の可能性が高まっている、実質的な採用のサインと考えられ ます。逆に、次回以降の選考フローについて説明がない場合は、次のステップへと進める気がなく、不採用の可能性が高い行動と考えられるわけです。

面接などの選考フローが何段階あるかは、求人ページに明記されている場合が多いです。「次にあるはずの選考に関する案内がなかった」「次の面接の日時を提案してくれなかった」という場合には注意が必要でしょう。

そんなことにならないように、面接の中でしっかりアピールすることをオススメします。

10.合格通知に関する案内がない

次回の選考フローの案内と同様、合格通知に関する案内がなかったり曖昧だったりといった場合も、不採用サインの可能性があります。合格通知をいつ出すのか、どんな手段で合否を連絡するのかなどといった詳しい話がないと、合格を出すつもりがない可能性が高いのです。

企業としては、自社が合格通知を出すまでの間に、内定を出したいと思っている学生がほかの企業の内定を承諾してしまうリスクを避けなければいけません。そのため、合格通知を出すつもりでいる場合には、「面接の結果は○日までに郵送します」「○日までにはメールにて連絡します」などと、合否の連絡手段や期限をハッキリ告げる傾向があります。

しかし、合格を出すつもりがない場合には、ほかの企業に取られてしまう心配をする必要がありません。また、「ほかの候補者の中によい人材がいなければ、この学生でもいいかも」と判断された場合には、面接がひと段落するまで合格通知を出せないといったパターンもあります。

ただし、不採用と判断されたのか、補欠によるものなのかを、この点だけで見極めることは不可能です。合格通知の手段や日程について明確に述べられない場合には、合格の可能性があまり高くないという程度に理解しておきましょう。

とはいえ、もしも次に進めた場合に備えた準備は不可欠です。次が最終面接にあたる場合は、以下の資料を参考にしてください。

【就活対策資料】

最終面接マニュアル

面接における不採用サインへの対処法

面接で不採用のサインが出た場合、「もう採用してもらえない」「最後まで受けるだけ無駄」などと絶望しがちです。

しかし、不採用のサインは確定的なものではありません。面接の途中ならまだ挽回する余地がありますし、場合によっては違う意味合いで捉えるべきサインもあります。

もし、不採用のサインを見つけた場合には、主に以下のような行動を心がけてください。

各行動について、詳しく解説します。

冷静に対応

面接で不採用サインを見つけても、冷静な対応を心がけましょう。面接の中で明らかに面接官が興味を示さなかったり、目を合わさなかったりといった不採用サインが出ている場合、挽回しようと焦るあまり、かえって不適切な行動をとってしまいがちです。

たとえば代表的なNG行動としては、興味を示してもらうために自己PRを過剰に行うなどが挙げられます。しかし面接の場では、面接官から質問された内容についてきちんと回答するのが先決です。その中でさりげなく自分のよさや企業との相性のよさをアピールしてこそ、好印象につながります。

面接官からの質問に対する回答をおろそかにして、過度に自己PRばかりされても、高評価は得られません。空気が読めない人間と判断され、かえって不採用となる可能性が高まります。そのため、面接の中で不採用サインを見つけても、あくまで平常心を装っていつも通りの行動を心がけるべきです。

ただし、面接の中で出ている不採用サインは、緊張のためにこれまで進めてきた準備どおりの受け答えができていないことが原因かもしれません。面接において緊張しすぎると、早口になったり声が小さくなったりして、よい評価を得にくくなります。

面接の中で不採用サインを見つけたら、まずは深呼吸して、冷静さを取り戻すように意識しましょう。その上で、これまで準備を進めてきた面接対策を思い出し、堂々とした態度で受け答えしてみてください。

とはいえ、「冷静になれ」と言われても、自信がなければ難しいですよね。面接での余計な不安をなくし、堂々と振る舞うためのお守りとして、以下の資料が役立つでしょう。

【就活対策資料】

敬語マニュアル

気にしない

もし、不採用サインと思われる面接官の行動を見かけたとしても、それが本当に不採用サインなのかはわかりません。面接における10種類の不採用サインの説明を読めばわかるとおり、面接官の行動はあくまで採用の可能性が高いか低いか推測する目安でしかないのです。

とくに、面接の中で仕事とは全く関係のない会話が始まる場合、興味がないための不採用サインなのか、緊張をほぐすためのアイスブレイクなのか、単に就活生の人柄を見ようとしているのか、非常に読みにくいものです。

また、面接官も人間なので、いろいろなタイプの人がいます。面接官によっては、癖で普段から仕事に関係のない話題が多くなる話好きの人もいるわけです。

あれこれと詮索しても、結果としてどれが正解であったかは最終的な面接結果を知るまでは判断できません。そのため、面接中はサインの有無をあまり気にせず、面接に集中してください。

それに、基本的にはサインを気にしても面接結果が変わるわけではないです。面接が終わった後、採用か不採用かと想像を巡らせても時間の無駄となります。面接後はサインに関わらず気持ちを切り替え、次の選考に向けて、より入念に準備を進めるのが得策です。

面接で不採用サインを出されないための対策

前述のように、面接での不採用サインは参考程度のものです。不採用サインらしき行動を見かけたからといって、必ず不採用になるとは限りません。

とはいえ、面接で不採用サインを見かけたら、どうしても気になるものですよね。とくに面接に自信がない場合、面接官の行動がちくいち気になって仕方がない人もいるでしょう。

ここでは、不採用サインが出されないように注意すべきポイントや、面接時のテクニックなどを紹介します。

自己分析や企業研究が不足している場合は要注意

自己分析や企業研究が不足していると、不採用サインを招きやすいので注意してください。自己分析不足は自分の強みやアピールすべき点がわからない状態となるため、満足に自分をアピールできません。

また、企業研究不足においても、企業が求める人物像を把握できていないために、的外れなアピールになりがちです。結果として企業から「熱意を感じられない」と判断されてしまい、不採用へとつながりやすくなります。

どんな企業の、どんな種類の面接、どんな質問においても、「自分」と「企業」について理解を深めておかないと満足のいく結果を出せません。

面接における不採用サインが心配な人は、改めて自己分析を行うと同時に、入念な企業研究をおこなってください。自己分析や企業研究は、一度おこなえばそれで終わりではなく、面接の都度おこなう努力が必要です。

一次面接を受ける前は企業HPや本などだけでなく、説明会やOB/OG訪問、インターンなどに参加し、できる限り多くの情報を収集しましょう。二次面接以降は、以前受けた面接で得た情報と合わせて研究してください。

そして、企業が求めている人柄やスキルが自分にあるかどうかを見つめ直し、どうアピールすべきかを考えながら自分についての理解を深めることが大切です。

そのように自己分析と企業研究の付け合わせを行うと、面接時にうまく回答できるようになるだけでなく、本当に就職すべき会社かどうかを判断する材料にもなります。

自己分析や自己PRに自信がない人は、下記の資料を活用してください。

【就活対策資料】

自己分析ワークシート

【就活対策資料】

自己PR作成マニュアル

面接力の向上が内定を獲得する秘訣

不採用サインを招かず内定を獲得するには、面接力を向上させることが有効です。面接力とは、面接にうまく対処できるスキルのことを指します。会社側としても、入社後に発揮されるコミュニケーション能力やプレゼン能力などを予測し、どれだけ仕事をこなせるかのバロメーターになるスキルです。

不採用サインが出されないためには、徹底した自己分析や企業研究も大切となりますが、実践に強くなる点も非常に重要です。どれだけ頭のなかでシミュレーションを重ねても、実際の面接の場で力を発揮できなければ意味がありません。

そのため、普段からの面接練習の質を上げていきましょう。面接力を上げていくために意識すべきポイントは以下の2点です。

- 本番を意識した緊張感のある雰囲気で練習する

- 毎回必ずフィードバックをもらって改善を図る

面接力を上げるためには、緊張感と上手に付き合う事が大切です。不採用サインなどの想定外の展開となった場合に冷静に対応するには、普段から緊張感のある雰囲気で面接の練習をして、緊張状態に慣れておく必要があります。常に本番を意識し、緊張感溢れる環境で練習を重ねてください。

とはいえ、ただ面接の練習を繰り返すだけでは効果的な対策にはなりません。2つ目のポイントにもあるように、面接練習は第三者からの客観的なフィードバックをもらって、問題点の改善を図ることが重要です。

大学のキャリアセンターや就活エージェントなど、就活のプロを相手に面接練習を行うと、家族や友人相手には得られない緊張感を体験でき、プロ目線の的確なフィードバックをもらえます。より改善点を見いだせて、本番でも役立つスキルを身につけられるでしょう。

ジール就活の無料支援サービス「面接サポート」では、あなたにマッチする企業の選考をセッティングするだけでなく、あなたの面接対策をマンツーマンでサポートします。数多くの学生を内定に導いたプロのアドバイザーが的確なフィードバックをくれるので、万全の態勢で次の面接に臨むことが可能です。

就活のプロと一緒に面接対策を進めて、面接官の反応に一喜一憂するのは、もう終わりにしませんか?優良企業の紹介とプロによる面接練習を無料で体験してみたい人は、ぜひ相談してみてください。

面接で不採用のサインが出ても堂々と対応することが大切

面接での不採用サインは、合格サインよりも参考になるといわれています。しかし、不採用サインが出ても必ず不採用になるわけではありません。緊張のせいで上手く回答できていないことが原因の可能性もあるので、あまり気にせず、堂々と回答しましょう。

とはいえ、不採用を示す行動が出てから巻き返すのは難しいため、はじめから不採用サインが出されないように対策することが大切です。そのためには徹底した自己分析や企業研究を行い、本番を想定して緊張感のある雰囲気のもと面接練習を繰り返す必要があります。

そうすれば本番の面接にも自信をもって挑むことができ、不安な気持ちを軽減できるでしょう。キャリアセンターや就活エージェントなどに頼って、効率的な対策を行うことをオススメします。

「面接サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

平崎 泰典

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2016年に入社後、企業向けの採用コンサルティング業務を経て、就職・転職希望者に対する個別就職支援を担当。「キャリチャン」「合説どっとこむ」において年間100回以上の就職・転職セミナーの講師も務める。

主な担当講座に「営業職や種類が適性がよくわかる解説講座」「手に職をつけられる仕事解説講座」などがあり、これまで3,000名以上に対して講座を実施。

就職支援では「自己分析」と「業界研究」を得意として、就活初期の学生や求職者を相手に基礎からサポートを行う。年間1,000名以上の内定獲得を支援。