上場企業とは?非上場企業との違いや市場区分をわかりやすく解説

2025年11月20日

この記事でわかること

上場企業とは、株式を証券取引所で売買可能な企業のこと

上場・非上場企業の違いは株式公開の有無であり企業規模ではない

上場企業・非上場企業どちらにもメリットとデメリットがある

上場・非上場どちらの働き方が自分に適しているか見極めよう

「自分に向いている企業や業界をすぐに知りたい」という人におすすめツール3選

- 【これだけで完璧】業界研究ガイド

✅主要業界8選を網羅 - 【まずは適職から】職種マップ

✅職種40種類を分野別に解説

- 【これだけで完璧】業界研究ガイド

「企業・業界選びで失敗したくない」なら、エージェントがおすすめ

- ジール就活サポート

✅数多くの内定獲得を実現してきた就活のエキスパートが企業・業界を紹介

- ジール就活サポート

「就活始めたいけど何をすれば良いか分からない」という人がまず使うべきツール

- 【就活で失敗しないため】就活まるわかりガイド

✅内定者の就活スケジュールなどが分かる - 【就活必需品のリストが見れる】就活グッズ&持ち物リスト

✅スーツやバッグの選び方のポイントも解説

- 【就活で失敗しないため】就活まるわかりガイド

\誰でも簡単に業界研究ができる!/

上場企業について知りたいそうですね?

そうなんです。やっぱり「上場企業」って大手で安心できるイメージだし、親も「上場企業なら安心」って言うんで、漠然と上場企業を目指すべきかなって思ってるんですけど…。

なるほど…でも上場と言ってもいろんな市場があるし、非上場の大手企業もありますから、「上場=大手」「大手=上場」とは限らないですよ。イメージだけで漠然と志望先を選んじゃうと、本来の希望とズレちゃうかもしれませんね。

そうなんですか!?じゃあ、上場してるかどうかで何が違うんだろう…もっと具体的に知りたいです!

わかりました!では今回は上場企業の本当の意味や、非上場企業との具体的な違いをわかりやすく解説します。上場/非上場企業で働くメリット・デメリットも紹介するので、企業選びの軸を明確にするためのヒントにしてくださいね。

目次

自分に合った業界が分からない時は?

「業界研究って何をすれば良いの?」「自分でやってみたけど自分に合った業界が分からない...」という学生は、「業界研究ガイド」を使うのがおすすめです!

業界研究ガイドは、8つの業界別に仕事内容や業界の動向を解説しており、誰でも簡単に業界研究をすることができます。

「これから企業・業界研究を始める」「そもそもやりたいことが見つからない」という方がたった1日で企業・業界研究ができるのでぜひ受け取ってみてくださいね。

\誰でも簡単に業界研究ができる!/

▶︎ 業界研究ガイドをもらう上場企業とは?非上場企業との違いについて

テレビやネットニュースなどで一度は耳にする、目にする言葉「上場」。意味はわからないけど、大手企業=上場しているといったイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし、実をいうと「大手企業=上場」というわけではありません。では一体、上場とはどういう意味なのかについて、以下の3つの項目に分けて解説します。

なお、定義の詳細はともかく、自分の希望に合う企業の求人を手っ取り早く見つけたいという人には、無料の就活支援サービス「就活相談サポート」の利用がオススメです。「安定してて、福利厚生が充実してて、○○が活かせて…」と、あなたの気持ちを伝えるだけで、それにぴったりの求人をすばやく見つけ出します。

上場企業が非公開で募集している早期選考の紹介も可能です。企業研究や企業探しの手間が省け、早期内定のチャンスも広がるサービスなので、ぜひ相談してみてください。

上場とは

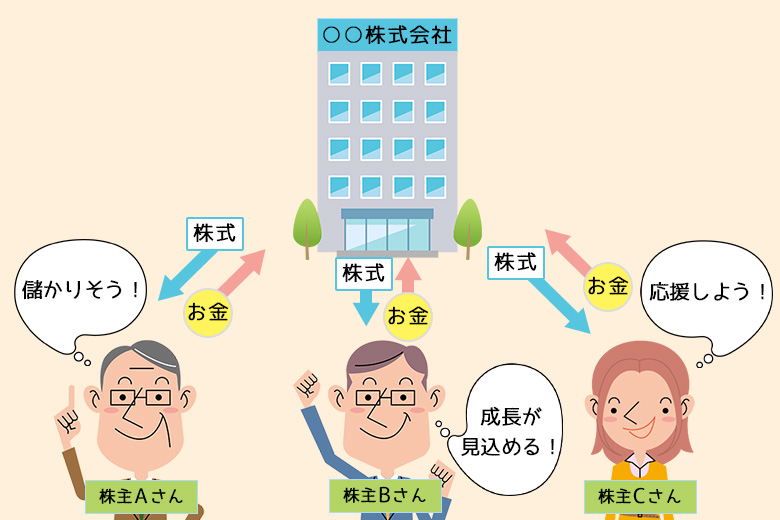

「上場」とは、株式や債券などの有価証券や商品先物取引の対象となる商品(石油、砂糖など)を取引所(市場)において売買可能にすること(引用:Wikipedia)を指します。

つまり、証券取引所で株式が自由に売買できるようになることを「上場」と呼び、その株式を発行できる企業を「上場企業」というわけです。上場企業が発行している株式は証券取引所で公開されています。

ただし、上場にはさまざまな種類があるので、すべての上場企業が同じような規模や知名度を持っているわけではありません。上場するための条件や具体的な企業例については、のちほど詳しく紹介します。

反対に、株式を市場で公開していない企業のことを「非上場企業」といいます。非上場企業は市場に株式を公開していませんが、だからといって「=大手企業ではない」ということでもない点に注意しましょう。

上場企業と非上場企業の詳しい違いについては、次で紹介していきます。大手企業の定義について知りたい人は、下記のコラムを参考にしてください。

関連コラム

【大手企業の定義】勤めるメリットと受かり方|売上シェアによる企業一覧を紹介

上場企業と非上場企業の違いとは

上場企業と非上場企業の大きな違いは、「株式を市場に公開しているか、していないか」です。それに伴い、以下のような違いが発生します。

| 上場企業 | 非上場企業 |

|---|---|

|

|

先ほども述べたように、上場企業は証券取引所で株式を公開し、投資家が自由に売買することが可能になります。一方、非上場企業は株式を公開せず、証券取引所でその会社の株を買うことはできません。

企業が資金を調達する方法は、主に「株式を買ってもらう」か「金融機関から借りる」かの2つです。金融機関から借りると利息を含めた返済が必要になりますが、株式からの資金に返済の必要はありません。

そのため、株式を公開することで会社は資金を調達しやすくなるのです。しかし株式を公開することで、その会社の株を買い占められてしまうリスクも出てきます。

上場企業は株式から資金を集めやすい一方、株式を買い占められ、会社を買収される可能性があります。それに対して非上場企業は株を公開しないことから、資金は集めにくいものの、会社を買収されるリスクが少ないのです。

つまり、上場企業にも非上場企業にもそれぞれ経営上のメリットとデメリットがあります。どちらか一方が安定しており、どちら一方が安定していないといった指標にはならないので注意しましょう。

また、「上場しているかどうか」だけでは、あなたに本当に合う企業なのかまではわかりません。念入りに自己分析を行い、「自分にはどのような働き方が合うのか」を考えることが大切です。

以下の資料も活用して、自己理解と業界・職種への理解を深めてみてください。

【就活対策資料】

自己分析ワークシート

【就活対策資料】

簡単!業界研究ガイド

【就活対策資料】

職種マップ

とはいえ、同じ業界・職種であっても各企業にはそれぞれの特色があるため、まったく同じ働き方になるわけではありません。企業研究もしっかり行い、自分に合った働き方ができる企業を探しましょう。

志望先の選定に迷ったら、それぞれの企業文化や実際の働き方、キャリアパスを知るプロの視点を活用するのもオススメです。

無料の就活支援サービス「就活相談サポート」では、表面的な情報だけでは分からない「あなたの希望に本当にマッチする企業」を、上場・非上場を問わず紹介できます。

専任のキャリアアドバイザーがあなたの希望をじっくりヒアリングし、どんな企業を目指すべきかわからない場合のキャリア相談にも乗るので安心です。あなたにぴったりの企業文化とキャリアパスの実現を重視して、最高のマッチングをサポートします。

一般には出回らない非公開求人も多数用意しているので、企業選びのモヤモヤを解消したい人はぜひ相談してみてください。

そもそも株式会社とは

「株式」とは資金を集めるために発行する証明書のようなもので、その株式を発行し、資金調達をして事業活動を行う形態の企業を「株式会社」といいます。

株式を市場に公開していない非上場企業は株式会社ではないと誤解している人がときどきいますが、そうではありません。同じく株式会社の中でも、その株を市場に公開している「上場企業」と、株を市場に公開していない「非上場企業」の2種類があるのです。

非上場企業のように株式市場で公開していない株式のことを、「未公開株」と言います。その場合は一般投資家ではなく、その会社の創業者や役員、社員、関連会社などが株を保有しているケースがほとんどです。

そのほか、「株」に関することを下記にまとめました。上場企業を理解するにはこの「株」という概念が重要になるため、一緒に覚えておきましょう。

- 株式→資金集めのために発行する証明書のようなもの(企業の資金調達の手段の1つ)

- 株価→株式銘柄の一株あたりの値段

- 株主→株式を保有している人

【株主の権利】

- 経営に意見できる(オーナーの1人のような権力を持てる)

- 株主総会に参加できる

- 配当金を受け取ることができる

- 株を売ることができる

- 株主優待をもらうことができる

「業界研究ガイド」なら8つの業界から自分の適性に合った業界と仕事内容がわかる

1万人以上の就活生をサポートしてきた就活のエキスパートが監修しているので間違いない業界研究ができる

1分で受け取ることができ、業界別に仕事内容も解説

企業・業界に迷うことがなくなり、たった2週間で内定をもらって就活が終えられる

\誰でも簡単に業界研究ができる!/

▶︎ 業界研究ガイドをもらう企業が上場するメリット・デメリットとは?

企業が上場する際のメリット、デメリットについて理解しておくと、志望企業も選びやすくなります。漠然と上場企業を目指すのではなく、企業が上場する意図を捉え、理解を深めましょう。

以下の2つに分けて解説します。

企業が上場するメリット

企業が上場する主なメリットは、以下の3つです。各項目をクリックすると、詳細な説明を表示します。

■ 健全な経営体制になる

企業は上場すると、健全な経営体制を保てるというメリットがあります。企業が上場するためには、法令遵守はもちろん、さまざまなリスクを防ぐための仕組みを整えなければいけません。

また、上場後も情報開示が必要になるため、健全な経営を続ける必要があります。企業が上場するには手間と時間がかかりますが、結果としてクリーンな企業運営ができるようになるのです。

■ 社会的信用が高まる

企業が上場するメリットの2つ目は、社会的信用が高まる点です。日本には約380万の企業があるといわれています。その中で上場している企業は、約3,900社とごく一部です。

テレビやニュースなどで耳にする企業の多くが上場していることから、日本にはたくさん上場企業があるように感じるかもしれませんが、実際には全体の約0.1%ほどしかありません。

そのため、上場後は企業の知名度が高まります。そして上場に必要な条件をクリアした企業はクリーンな企業であることの証明にもなるため、社会的信用度が高まるのです。

■ 資金・人材の確保が楽になる

企業が上場すると、資金や人材の確保が、非上場企業と比較して楽になります。企業が上場すると社会的信用が高まるため、銀行や株式からの融資も受けやすくなるのです。

また、ネームバリューが上がり、給与や福利厚生も充実するため、優秀な人材も集まりやすくなります。非上場の中小企業やベンチャー企業よりも、資金や人材が潤沢になる可能性が高いです。

なお、企業側にとって優秀な人材を集めやすいということは、それだけ応募者が多く、選考倍率が高いということでもあります。エントリーシートや適性検査が足切りとして機能することが多いため、上場企業を狙う就活生は、十分な対策が不可欠です。

まだ対策を始めていない人は、以下の資料も参考にしてください。

【就活対策資料】

履歴書・ES作成マニュアル

【就活対策資料】

SPI解説付き問題集

加えて、倍率の高い選考では、必然的にそれぞれの面接の難易度も高くなります。以下の資料を利用して、対策を強化しておきましょう。

【就活対策資料】

就活グッズ&持ち物リスト

【就活対策資料】

敬語マニュアル

【就活対策資料】

最終面接マニュアル

ジール就活の無料支援サービス「就活相談サポート」では、安定した企業の求人を紹介するだけでなく、その企業の選考傾向に基づき、内定を獲得するための対策もアドバイスします。プロと二人三脚で手堅く就活を進めたい人は、ぜひ相談してみてください。

企業が上場するデメリット

企業が上場する主なデメリットは、下記の3つです。各項目をクリックすると、詳細な説明を表示します。

■ コストがかかる

企業が上場するためには、コストがかかります。監査法人への監査報酬、取引所に支払う年間上場料、コンサルタントを雇う場合はコンサルティング費用なども必要です。また、上場するためには3年ほどの準備期間が必要になり、時間的コストもかかります。

上場によって得られるメリットも大きいですが、上場するにはまず資金を集めることも必要になるのです。

■ 株主の意見を聞く必要がある

企業が上場すると、株主の意見を聞かなければならず、非上場企業に比べて経営の自由度が低下します。

企業の株主は配当金や株式売却利益を重要視しているため、上場企業は株主の意見を聞き、利益を出していかなければいけません。大胆な経営改革は株主の反感を買う可能性もあり、自由に経営をするのが難しくなる可能性があるのです。

■ 買収のリスクがある

企業が上場すると、買収されるリスクがあります。上場した企業の株は、誰でも自由に売買できます。その意味は、個人や企業に株を買い占められる可能性があるということです。

株式の過半数が買収されると、経営権が移ります。そのため上場企業は、予期せぬタイミングで買収されることを防ぐために、常に注意する必要があるのです。

上場=大手とは限らない!株式市場の区分と主な上場企業とは

上場企業=大手企業というイメージがあると思いますが、大手企業だからといって必ずしも上場しているとは限りません。上場にはメリットだけでなく、デメリットも伴うからです。

また、株式市場には種類があり、どの市場に上場するかで上場基準も違います。つまり上場している市場によって企業規模は全く違うので、上場企業だからといって必ずしも大手企業とは限らないわけです。

その辺りを整理するために、まずは日本にはどのような株式市場があるのか、それぞれの種類と上場するための条件(上場基準)を解説していきます。

日本にある株式市場(マーケット)

日本には現在、「東京証券取引所」「名古屋証券取引所」「札幌証券取引所」「福岡証券取引所」の4つの証券取引所があります。

| 証券取引所 | 株式市場 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

上記のように、取引所によって取り扱っている株式が違います。ただし2022年4月、日本の株式市場では以下に示す2点の大きな改変がありました。

【東京証券取引所】

「東証一部」「東証二部」「マザーズ」「JASDAQ」の4市場

↓

「プライム」「スタンダード」「グロース」の3市場へ

【名古屋証券取引所】

「市場一部」「市場二部」「セントレックス」の3市場

↓

「プレミア」「メイン」「ネクスト」の3市場へ

この改変前に存在した「東証一部」という市場こそが、「上場企業=大手」のイメージを形成した要因といえるでしょう。「東証一部」市場には、非常に厳格な上場基準(時価総額250億円以上など)が設けられていました。

「上場企業なら安定・安心」は、もともと「厳格な条件を満たしている東証一部上場企業なら安定・安心」と言われていたものから、「東証一部」の語が省略されてしまったのです。そのため、多くの就活生がイメージする「大手で安定した上場企業」は、この旧東証一部の企業群に該当します。

しかしながら、各取引所には改変前も改変後も、ベンチャー企業向けの市場が存在します。「上場」は、株を公開している企業を指しているので、そこには大手企業だけでなく、高い成長を目指すベンチャー企業も含まれているのです。

「上場企業」であっても、企業の成長段階や安定性は市場によって大きく異なるため、一概に「上場=安定」とは限らない点に注意しましょう。

| 旧市場区分(〜2022年3月) | 新市場区分(2022年4月〜) | 主な企業群と就活生が持つイメージ |

|---|---|---|

| 東証一部 | プライム市場 | 大手企業、グローバル企業。(「安定・安心」のイメージの源泉) |

| 東証二部 JASDAQスタンダード |

スタンダード市場 | 中堅企業、地域密着型企業。(安定した事業基盤を持つ) |

| マザーズ JASDAQグロース |

グロース市場 | ベンチャー企業、高い成長可能性を持つ企業。(「成長性・裁量権」のイメージ) |

とはいえ、この市場改変に伴い、それぞれの市場に上場している企業や上場基準も新しくなりました。次項からは現行の上場基準とその市場で上場している企業例を、証券取引所ごとに解説します。

東京証券取引所(東証)

東京証券取引所には、以下の3つの市場があります。解説は各市場名をクリックして表示してください。

■ プライム市場

日本証券取引所グループによると、プライム市場のコンセプトは以下の通りです。

多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資者との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場

引用元:日本証券取引所グループ

プライム市場は、株式市場の中でもっとも厳しい上場条件が定められています。プライム市場の具体的な上場基準は以下の通りです。

| 株主数 | 800人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2万単位以上 |

| 流通株式時価総額 | 100億円以上 |

| 売買代金 | 時価総額250億円以上 |

| 流通株式比率 | 35%以上 |

| 収益基盤 | 最近2年間の利益合計が25億円以上 または 売上高100億円以上かつ時価総額1千億円以上 |

| 財政状態 | 純資産50億円以上 |

上記からわかるようにプライム市場の上場基準は厳しく、上場は狭き門です。そのためプライム市場には大企業や有名企業が数多く、そのほとんどは改変以前に東証一部で上場していた大手企業で構成されています。

【プライム市場 企業例一覧】

- トヨタ自動車

- 日本郵政

- ソフトバンクグループ

- 三菱商事

- 三井住友トラストグループ

- カシオ計算機

- キッコーマン

- イオン

- TOYO TIRE

- KDDI etc…

(2025年5月調査時点)

大手企業の選考対策を始めている就活生は、以下の資料も参考にするとよいでしょう。大手企業から内定を獲得した先輩が書いたガクチカ集をダウンロードできます。

【就活対策資料】

ガクチカ集 〜大手企業編〜

■ スタンダード市場

日本証券取引所グループによると、スタンダード市場のコンセプトは以下のようなものだそうです。

公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場

引用元:日本証券取引所グループ

スタンダード市場の上場基準は、以下のように設定されています。

| 株主数 | 400人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2千単位以上 |

| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |

| 売買代金 | ー |

| 流通株式比率 | 25%以上 |

| 収益基盤 | 最近1年間の利益が1億円以上 |

| 財政状態 | 純資産が正であること |

上記のように、スタンダード市場はプライム市場に比べて上場基準が緩和されることから、上場している企業は中堅企業が中心です。市場改変前は東証一部で上場していた企業もあれば、東証二部、JASDAQスタンダードで上場していた企業など、様々な企業が含まれています。

【スタンダード市場 企業例一覧】

- フマキラー

- 昭文社ホールディングス

- マックスバリュ東海

- 千代田化工建設

- 日本精機

- ハイレックスコーポレーション

- 住信SBIネット銀行

- オリコン

- ブルボン etc…

(2025年5月調査時点)

なお、上場企業の中でもとくに安定感の強い銀行業界への就職を狙っている人は、内定を得られた先輩たちの志望動機やエントリーシートを参考にしてみてください。

【就活対策資料】

志望動機集~銀行編~

【就活対策資料】

エントリーシート集~銀行編~

■ グロース市場

グロース市場のコンセプトは、以下の通りです。

高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場

引用元:日本証券取引所グループ

成長性の高い企業が上場できるよう、具体的には以下のような上場基準が設定されています。

| 株主数 | 150人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 1千単位以上 |

| 流通株式時価総額 | 5億円以上 |

| 売買代金 | ー |

| 流通株式比率 | 25%以上 |

| 収益基盤 | ー |

| 財政状態 | ー |

上記を見ても、上場するために課せられている基準が緩やかであるだけでなく、基準となる項目が少ないことが分かります。グロース市場で上場している企業は、改変前JASDAQグロースやマザーズで上場していたベンチャー企業が多いです。

【グロース市場 企業例一覧】

- GMOフィナンシャルゲート

- ブシロード

- スカイマーク

- アドベンチャー

- インテグラル

- ティーケーピー

- GA technologies

- BRUNO

- ジェイテック etc…

(2025年5月調査時点)

ベンチャー企業の選考対策を進めている就活生は、以下の対策資料も活用してください。ベンチャー企業の内定を獲得した先輩たちのガクチカ集をダウンロードできます。

【就活対策資料】

ガクチカ集 〜ベンチャー企業編〜

関連コラム

大手企業とベンチャー企業どっちがいい?双方の入社メリットを解説します

名古屋証券取引所(名証)

名古屋証券取引所の市場は以下の3つです。各市場名をクリックすると、解説を表示します。

■ プレミア市場

プレミア市場のコンセプトは、以下の通りです。

優れた収益基盤・財務状態に基づく高い市場評価を有し、個人投資家をはじめとする多くの投資家の継続的な保有対象となりうる企業向けの市場

引用元:名古屋証券取引所

具体的な上場基準は東証のプライム市場と似ていますが、若干の違いもあります。

| 株主数 | 800人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2万単位以上 |

| 流通株式時価総額 | 250億円以上 |

| 売買代金 | ー |

| 流通株式比率 | 35%以上 |

| 収益基盤 | 最近2年間の利益合計が25億円以上 または 売上高100億円以上かつ時価総額1千億円以上 |

| 財政状態 | 純資産50億円以上 |

プレミア市場では、主に名古屋周辺に本社がある企業が上場しています。

【プレミア市場 企業例一覧】

- 大成建設

- 井村屋グループ

- リゾートトラスト

- 武田薬品工業

- ENEOSホールディングス

- 神戸製鋼所 etc…

(2025年5月調査時点)

■ メイン市場

メイン市場のコンセプトは、以下の通りです。

安定した経営基盤が確立され、一定の事業実績に基づく市場評価を有し、個人投資家をはじめとする多くの投資家の継続的な保有対象となりうる企業向けの市場

引用元:名古屋証券取引所

メイン市場の具体的な上場基準は、以下のように定められています。

| 株主数 | 300人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2千単位以上かつ25%以上 または 公募等の実施 (※1千単位以上又は上場株式数の10%の多い方の数以上) |

| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |

| 売買代金 | ー |

| 流通株式比率 | ー |

| 収益基盤 | 最近1年間の利益が1億円以上 |

| 財政状態 | 純資産が正であること |

【メイン市場 企業例一覧】

- 名工建設

- 東洋電機

- コメ兵ホールディングス

- J-MAX

- ワシントンホテル

- 太陽化学 etc

(2025年5月調査時点)

■ ネクスト市場

札幌証券取引所(札証)

札幌証券取引所には、以下の2つの市場があります。各市場名をクリックして、解説を表示してください。

■ 本則市場

本則市場とは札幌証券取引所でメインとなる市場のことです。上場基準は、以下のように定められています。

| 株主数 | 300人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2千単位以上かつ上場株式数の25%以上 または 上場日の前日までに公募または売り出しを行うこと (※1千単位又は上場株式数の10%のいずれか多い方の数以上) |

| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |

| 収益基盤 | 最近1年間の利益が5千万円以上 |

| 財政状態 | 純資産3億円以上 |

| 事業継続年数 | 3年以上 |

【札幌本則市場 企業例一覧】

- 雪印メグミルク

- サッポロホールディングス

- GSI

- FUJIジャパン

- 日糧製パン株式会社

- 武田薬品工業

- 三菱重工業 etc…

(2025年5月調査時点)

■ アンビシャス

関連コラム

【就活生必見】就職は都会or地方どっちがいい?メリットから見る判断基準

福岡証券取引所(福証)

福岡証券取引所の市場は、以下の2つです。各市場名をクリックすると、解説を表示します。

■ 本則市場

福岡証券取引の本則市場の条件を一部抜粋、紹介します。全ての条件は福岡証券取引所より、確認ください。

| 株主数 | 300人以上 |

|---|---|

| 流通株式数 | 2千単位以上かつ上場株式数の25%以上 または 上場日の前日までに公募または売り出しを行うこと (※1千単位又は上場株式数の10%のいずれか多い方の数以上) |

| 流通株式時価総額 | 10億円以上 |

| 収益基盤 | 最近1年間の利益が5千万円以上 |

| 財政状態 | 純資産3億円以上 |

| 事業継続年数 | 3年以上 |

【福岡本則市場 企業例一覧】

- タマホーム

- サンケイ化学

- 西日本フィナンシャルホールディングス

- マルタイ

- ジョイフル

- 宮崎太陽銀行

- 昭和鉄工 etc…

(2025年5月調査時点)

■ Q-Board

実はあの有名企業も非上場!あえて上場しない企業の狙いとは?

上場することで株式により資金調達がしやすくなるというメリットがあるにもかかわらず、あえて上場しない大手企業もたくさんあります。大手企業なら上場のための条件も簡単にクリアできるはずなのに、なぜ上場しないのでしょうか。

ここではそんな、あえて上場しない企業の狙いについて、以下の2つに分けて紹介していきます。大手企業として有名な非上場企業も紹介していくので、合わせてチェックしてみてください。

あえて上場しない企業の狙い

十分に上場できる条件を満たしているにもかかわらず、あえて上場をしない企業には大きく4つの理由が挙げられます。解説は、各項目をクリックして表示してください。

1. 株主から経営に対して口出しされるのが嫌

上場企業は株式を公開することで資金を調達しているため、株主総会にて株主が自由に発言できます。そのため、経営に対して口出しされることも十分にあることから、それらを嫌う企業はあえて上場していません。

2. 株を買い占められることでの買収リスクを避けるため

上場企業は株式から資金を集めやすい一方、株式を買い占められ、会社を買収されるリスクがあります。このようなリスクを恐れる企業はあえて上場していません。

3. 実行に移す機動力を損なわないため

顧客のニーズを掴んだらすぐに実行に移すという機動力を損なわないため、あえて上場しない企業も多くあります。上場すると株主から口出しされてしまい、アイディアをすぐに実行に移せないかもしれません。上場しない企業は、そうしたリスクを排除しているのです。

4. 上場維持にコストをかけたくないため

上場の維持には、一般市場で年間4,000万円~6,000万円程度、TOKYO PRO Marketでも年間1,500万円~2,500万円程度の費用が必要と言われています。年間上場料、監査報酬、株式事務代行費用、開示書類作成費用などがかかるためです。それらのコストをかけないために、あえて上場しない企業もあります。

上記のように、上場できるにもかかわらず、あえて上場しない企業はたくさんあります。実際に上場企業の割合を考えると、このような理由から上場していない企業が多くあることがわかるでしょう。

有名な非上場企業一覧

ここでは上場できる条件を満たしているにもかかわらず、あえて上場しない大手企業をいくつか紹介していきます。各項目をクリックして、一覧を表示してください。

【非上場の株式会社】

- 日本ロッテホールディングス

- JTB

- ミツカンホールディングス

- ヨーク・ホールディングス

- オムロンヘルスケア

- サントリーホールディングス

- 東邦カード

- ニチイ学館

- 日立Astemo

- WOW GROUP

- YKK

- 竹中工務店 etc…

(2025年5月調査時点)

【株式会社以外の非上場有名企業】

- 明治安田生命保険相互会社

- 住友生命保険相互会社

- 合同会社西友 etc…

(2025年5月調査時点)

上場しない理由は企業によって異なりますが、誰もが知る有名企業にも上場する企業・上場しない企業があるわけですから、「どちらの方がいい企業」といった優劣はありません。大切なのは自分はどちらの働き方が合っているかを見極めることです。

また、相互会社や合同会社など、大手有名企業でもそもそも株式会社でないため、必然的に非上場となる場合があります。非上場が多い保険業界に興味のある人は、本当に「上場企業」でないとだめなのか、内定を獲得した先輩たちの志望動機も参考に検討してみてください。

【就活対策資料】

志望動機集~保険編~

上場/非上場企業で働くメリット・デメリットの違いとは?

上場するかしないかで企業にとってのメリット・デメリットが異なるように、上場企業と非上場企業には社員として働くうえでのメリット・デメリットもそれぞれ異なります。

ここでは、以下の4つに分けてそれぞれの働くメリット・デメリットを紹介していきます。

上場企業を選ぶか非上場企業を選ぶかは、どちらの方が優れた企業かではなく、どちらの働き方が自分の価値観に合っているかという問題です。上場/非上場企業の実情を知って、ミスマッチを防ぎましょう。

なお、無料の就活支援サービス「就活相談サポート」では、専任のキャリアアドバイザーが求人取り扱い企業の内情(社風、残業時間、若手の裁量権)まで把握しています。あなたの個性や譲れない条件をプロに伝えて、本当に納得できる一社を一緒に見つけませんか?

企業のリアルな働き方を踏まえ、ミスマッチのリスクを劇的に減らしたい人は、ぜひ相談してみてください。

上場企業で働くメリット

上場企業で働くメリットは、主に以下の3つです。説明は、各項目をクリックして表示してください。

■ 社会的信用が得られる

上場企業で働くことで、社会的信用が得られます。前述の通り、企業が上場するためには、厳しい審査をクリアし、健全な経営を行わなければいけません。そのため、上場企業とは、社会的信用が非常に高い企業だといえます。

所属している企業が上場企業であれば、社員も信用される可能性が高いです。たとえば、住宅ローンやクレジットカードの作成などの審査も、比較的通りやすくなります。

また、上場企業で営業職に就く際も、知名度があるため、アポイントが取りやすいでしょう。お客さんに社名を伝えると、「知ってる企業だから大丈夫だ」と安心されるため、話を聞いてもらいやすくなります。

■ 大きなプロジェクトに携われる

上場企業で働くと、大きなプロジェクトに携われる可能性があります。上場企業は幅広い投資家から出資を募れるため資金力があり、非上場企業と比較すると、取り扱う金額が大きいです。

社員数が多い企業が多いため、新卒からいきなり大きなプロジェクトに関われるケースは少ないですが、昇進すればビジネスのチャンスはたくさんあります。大きなやりがいを感じながら仕事ができるでしょう。

■ コンプライアンスが厳しい

上場企業は、コンプライアンスが厳しい傾向にあります。もちろん社会人は、どの企業でもコンプライアンスを遵守する必要がありますが、上場企業の場合は株主への説明責任を果たすために、いっそう強く情報公開や法令順守の徹底を求められるのが特徴です。

そのため、法令や社会的な規範に反する業務を命じられる心配は少ないです。ハラスメントの対策にも取り組んでいる企業が多いので、安心して働ける職場だと言えるでしょう。

上場企業で働くデメリット

上場企業で働くことにはメリットがありますが、当然デメリットもあります。上場企業で働く主なデメリットは、下記の3つです。各項目をクリックすると、解説を表示します。

■ 買収される可能性がある

上場企業は、買収される可能性が常にあります。なぜなら上場企業の株は、誰でも自由に売買可能だからです。上場企業には資金力が集まりやすいメリットもありますが、企業にとって不利益な株主に買われてしまうリスクもあります。

企業が買収されてしまった場合、企業の経営体制や職場環境、待遇なども大きく変わるかもしれません。安定しているといわれる上場企業ですが、ある日突然、経営方針や社名が変わってしまう可能性もあるのです。

もちろん企業は、自社にとって不利な相手に株を買い占められないように対策します。しかし、問題が起こって株価が暴落したり、戦略的な株主があらわれてしまったりした場合は、買収される可能性があることも理解しておきましょう。

■ 株主重視の経営に振り回される

上場企業の場合は、働く上でも株主重視の経営に振り回されることがあります。たとえば、投資家は短期的な利益に目を向けがちなので、すぐに利益に結び付かない長期的な戦略は立てにくいことがあります。

また、業績が悪化した際には、経営の立て直しを図っていることを社内外に示すために、大規模なリストラが行われやすいです。上場企業には大企業が多いですが、いったん入社すれば定年まで安泰というわけではないことも理解しておく必要があるでしょう。

■ 裁量権が小さい

上場企業へ入社すると、若手のうちは裁量権が小さい仕事しかできない可能性があります。上場企業は社員数が多く、責任も大きいです。そのため、非上場企業よりは保守的な経営を行う傾向にあります。

また、上場企業は非上場企業に比べてコンプライアンスに厳しいため、実務の内容や進め方に関して企業から厳しく管理・指導され、個人の自由度が制限される可能性があります。

加えて、上場企業の多くは基本的に年功序列です。若手のうちから裁量権を持って働きたい人や、早い出世を求める人は、上場企業が合わない可能性もあることを理解しておきましょう。

非上場企業で働くメリット

次に、非上場企業で働くメリットについて紹介します。非上場企業で働く主なメリットは、以下の3つです。解説は、各項目をクリックして表示してください。

■ 社内の意思決定が早い

非上場企業は上場企業に比べ、社内の意思決定が早い傾向にあります。非上場企業は株主の意見を聞くことなく社内だけで経営方針を決められるため、意思決定までの過程がスムーズなのです。大きな決断も社員だけで決められるため、情勢の変化にスピーディーに対応できます。

社内で方針や規則に不満があった場合、変更を提案して認められれば、すぐに変わる可能性もあるでしょう。

■ 裁量権が大きい

非上場企業は、社員一人ひとりの裁量権が大きい傾向にあります。社員数が少ない非上場企業の場合、一人あたりの業務量が多くなるのにともなって、裁量権も大きくなるからです。

1つの業務だけでなく、複数の業務に取り組んでいく柔軟さが必要になるケースもあります。仕事量が多くて大変なこともありますが、自分の成長ややりがいにつながるでしょう。

■ 成果が報酬に比例しやすい

非上場企業で働く場合、成果が報酬に比例しやすいです。非上場企業の中でも、中小企業やベンチャー企業の場合、成果主義・実力主義を社風としている企業が多々あります。

そのような企業だと、結果を出せば社歴に関わらず評価されやすく、昇進や報酬アップにもつながる可能性があるわけです。若手のうちから大きく稼げるケースもあり、やりがいを持って働けるでしょう。

また、マネジメントにも若いうちから関わりやすいため、自分の実力を試したい人や、人員育成に興味がある人にオススメできます。

非上場企業で働くデメリット

非上場企業で働く主なデメリットは、以下の3点です。各項目をクリックすると、解説を表示します。

■ 福利厚生が少ない

非上場企業の中には、福利厚生が充実していないところもあります。もちろん企業によりますが、上場企業と比較すると資金面が弱く、福利厚生にまで手が回っていないケースも多いです。

上場企業にあることの多い家賃補助や家族手当、お祝い金などがない場合があり、不満を抱く人もいるかもしれません。好待遇の企業で働きたい場合は、上場企業への就職を目指した方がよいでしょう。

■ 入社を心配される可能性がある

非上場企業への入社を親や友達に話した際に、入社を心配される可能性があります。非上場企業は知名度が低い場合が多く、社名を話しても企業規模や仕事内容が伝わらないケースも多いです。そのため、「本当に入社して大丈夫?」と周りが心配することもあります。

とくに、起業したばかりのベンチャー企業や人数の少ない企業で働く場合、親は反対するかもしれません。内定承諾を許してもらえず、結果的に内定を辞退する就活生もいます。

自分が本当に入社したいと思っている場合は、企業の事業内容や待遇、入社意欲をしっかり話し合い、周囲に納得してもらう必要があるでしょう。

■ アポイントが取りづらい可能性がある

非上場企業に営業として入社した場合、初見の営業先からはアポイントが取りづらい可能性があります。上場企業に比べて企業名やサービス名を知られていない可能性が高いため、社名を伝えても、門前払いされることもあるでしょう。

アポイントが取得できないと、その分飛び込みやテレフォンアポイントなどを行わなければならず、上場企業よりも負担があります。お客様からの問い合わせも少ないので、積極的な営業スタイルが求められるのです。

大手企業と提案が重なると、なかなか契約に繋がらない可能性もあります。しかしその分、自らの営業スキルは高まるともいえるでしょう。

非上場企業の中でも、とくにベンチャー企業への就職を悩んでいる人は、下記のコラムも参考にしてみてください。

上場企業/非上場企業の調べ方とは?

上場企業か非上場企業かを調べるのは、難しい可能性があります。志望企業が上場しているかどうかを調べる際には、以下の2つの方法を試してみてください。

上場企業か調べる方法について、詳しく見ていきましょう。

企業ホームページの沿革を確認する

その企業が上場企業か非上場企業か調べるには、企業ホームページの沿革を確認しましょう。上場は企業にとって記念すべき出来事です。そのため、沿革のページには「〇年〇月上場」と記載されているケースがあります。

上場したのが最近であれば、企業ニュースとしてホームページのトップに記載されていることもあるでしょう。いずれにしても、上場している場合は企業のホームページに記載があるので、確認してみてください。

株式を公開しているか調べる

企業が上場しているかどうかを調べるには、株式を公開しているか調べる方法もあります。上場企業は、自由に株式の売買が可能です。そのため、株式銘柄が公開されていれば、上場している企業と判断できます。

Yahoo!ファイナンスなどで企業名を検索し、株価を確認してみましょう。非上場企業の場合、企業名がヒットしません。簡単に確認できますので、ぜひ試してみてください。

上場/非上場は「あなたに合った働き方」を探す目印の1つ

「上場」「非上場」も企業を選ぶうえで大切な要素になることは確かです。しかし、「上場している企業(上場企業)」か「上場していない企業(非上場企業)」かは、自分にとっての「良い企業」を見つけるための一つの目印に過ぎません。

大手企業だから必ずしも上場しているということはなく、あえて上場しない大手企業も多く存在します。つまり「上場しているから安定している企業」「上場していないから安定していない企業」といったことは一概にはいえないのです。

また、上場企業=あなたの希望が叶う企業とも限らないことに注意しましょう。

大切なのは、いかに自分に合った企業と出会えるかです。「上場」「非上場」だけにとらわれず、企業の情報をきちんと精査し、自分とのマッチ度を見極めるように心がけましょう。

もし、「上場・非上場以外で何を基準に選べばいいか分からない」と悩んでいるなら、企業選びのプロに頼ってください。

無料の就活支援サービス「就活相談サポート」では、上場・非上場にこだわらず、あなたの価値観と希望のキャリアパスに合った企業を非公開求人も含めて紹介します。

企業の文化や実際の働き方まで詳しく共有し、自信を持って選考に臨めるよう徹底サポートするので、あなたの希望を叶える企業への一番の近道となるはずです。プロのキャリアアドバイザーと一緒に就活軸を明確にして、最短で内定を目指しましょう!

「就活相談サポート」に参加しよう!

この記事の監修者

岡田 章吾

株式会社ジールコミュニケーションズ

HR事業部マネージャー

2014年に入社後、人材業界に10年間携わる。企業向けの採用コンサルティングを経て現在に至る。これまでに大手企業含めた150社の採用支援と、3,000人以上の就職支援を担当。

就活支援の得意分野は「書類・動画選考の添削」。特に大手企業のエントリーシートや動画選考に強みを持つ。これまで大手企業を中心に、「1,000名、150社以上」の書類・動画選考突破を支援した実績を持つ。

またこれらの知見を活かして学校におけるキャリアガイダンス セミナー内容の監修、講師を務めるなど、幅広くキャリア育成に尽力している。